Catalogue des publications

Les achats en ligne sont suspendus, sauf pour les fichiers. Retour le 4 janvier 2026. J'ai un code promotionnel.

On line orders are suspended, except for files. Back on 4th of January 2026. I have a promotional code.

Nouveautés 2025

ISBN 9782724710922

2025 IFAO

Collection: Temples Athribis 10

Langue(s): français

1 vol. 392 p.

64 € (3200 EGP)

Sandra Lippert

Athribis X

Les graffiti et dipinti du spéos de Hout-Répit

Le présent ouvrage contient l’editio princeps et l’analyse des graffiti et dipinti d’un spéos datant du début de l’époque romaine situé dans la nécropole de Hout-Répit/Athribis de Haute Égypte. Ce temple a jusqu’à récemment été considéré comme un sanctuaire d’Asclépios-Imhotep. Les inscriptions, dont le nombre avoisine la centaine, sont majoritairement démotiques, et consistent essentiellement en des proscynèmes et des formules votives ; à cela s’ajoutent divers dessins figuratifs. Les textes permettent de connaître la datation précise du temple et apportent des informations précieuses sur le culte d’Haroëris et de ses faucons sacrés, ainsi que sur le personnel de l’association religieuse qui s’en est chargée.

This book contains the first edition and analysis of graffiti and dipinti from a speos dating from the early Roman period located in the necropolis of Hut-Repit/Athribis in Upper Egypt.

Until recently, this temple was believed to be a sanctuary dedicated to Asklepios-Imhotep. The inscriptions, numbering around a hundred, are mainly Demotic and consist of proskynemata and votive formulas, alongside various figurative drawings. These texts offer a precise date for the temple, and valuable insights into the cult of Haroeris and his sacred falcons, as well as the staff of the religious association responsible for it.

Der vorliegende Band enthält die Erstedition und Auswertung der Graffiti und Dipinti aus einem in der Nekropole von Hut-Repit/Athribis in Oberägypten gelegenen früh-römerzeitlichen Felstempels, der bis vor kurzem noch für ein Heiligtum des Asklepios-Imhotep gehalten wurde. Bei den knapp hundert zumeist demotischen Inschriften handelt es sich überwiegend um Proskynemata sowie Votivinschriften, dazu kommen diverse figurliche Abbildungen. Aus den Texten geht nicht nur die exakte Datierung des Tempels hervor, sondern sie liefern auch wertvolle Informationen zu dem dort praktizierten Kult des Haroeris und der ihm heiligen Falken sowie zum Personal der dafür zuständigen Kultgenossenschaft.

يحتوي هذا الكتاب على الطبعة الأصلية وتحليل النقوش المحفورة والمرسومة على جدران معبد صخريّ يعود تاريخه إلى أوائل العصر الروماني في جَبَّانة حوت ربيت/أتريب في مصر العليا. كان هذا المعبد حتى وقت قريب يُعتبر معبدًا لأسكليبيوس-اِمحوتب. وتُعَدُّ الكتابات التي تزيد عن ثمانين، معظمها ديموطيقية ومنشورة في هذا المؤلَّف، في الأساس صيغًا تعبدية وكتابات نذرية، بالإضافة إلى رسومات تصويرية متنوعة. والواقع أن النصوص لا تُقَدِّم التاريخ الدقيق للمعبد فحسب، بل أيضًا معلومات قيمة عن عبادة حور-ور وصقوره المقدسة التي كانت تُمارَس هناك، وكذلك عن مجموع العاملين القائمين على التجمع الديني.

- Sandra Lippert (

: 084363606)

Sandra Lippert est directrice de recherche au CNRS (UMR 8546 « Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident », CNRS - PSL, Paris). Égyptologue spécialiste des époques récentes, ses recherches portent particulièrement sur les textes démotiques et l’histoire du droit égyptien.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710939

2025 IFAO

Collection: MIFAO 158

Langue(s): français

1 vol. 406 p.

69 € (3450 EGP)

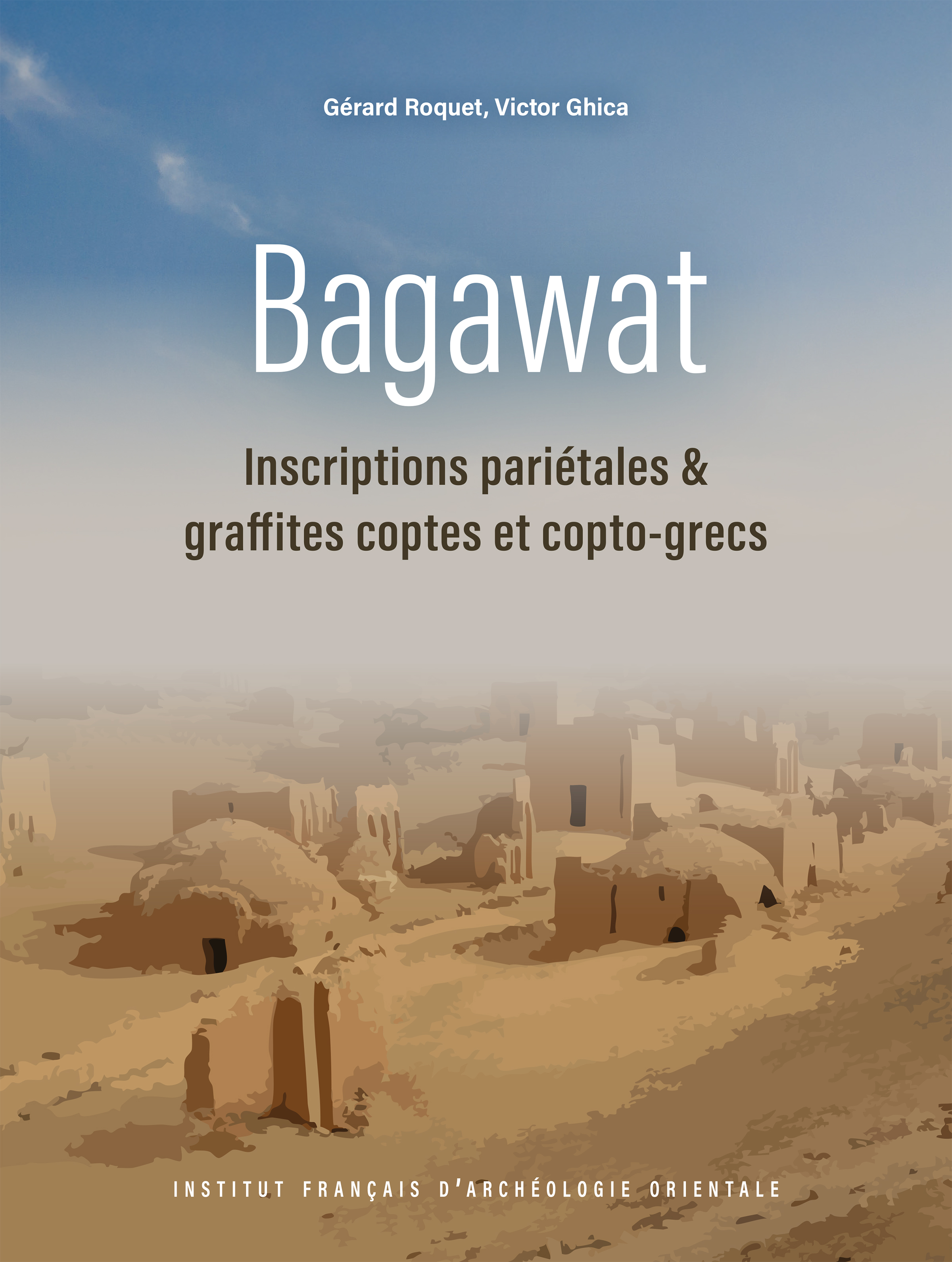

Gérard Roquet, Victor Ghica

Bagawat

Inscriptions pariétales et graffites coptes et copto-grecs

La nécropole de Bagawat est l’un des sites archéologiques les mieux conservés de l’Égypte romaine. Comparable à peu d’autres cimetières d’époque impériale, tels ceux de Portus, au nord d’Ostie, ou celui de Sopianae, en Pannonie, le site s’est surtout fait connaître grâce à deux coupoles de mausolée peintes, dont l’iconographie ne cesse de susciter aussi bien débats scientifiques que promotion touristique. Les 299 mausolées du cimetière identifiés jusqu’ici recèlent néanmoins d’autres sources d’information de première importance pour notre connaissance de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge en Égypte. Parmi celles-ci, les graffites et, plus rarement, les dipinti – en copte, grec et arabe – couvrant les parois internes d’une quarantaine des mausolées de la nécropole sont parmi les plus visibles. Ce livre offre au lecteur l’édition et la traduction de la totalité des documents épigraphiques coptes et copto-grecs de Bagawat, soit 396 textes. Il comporte une étude épigraphique et linguistique des textes édités, que viennent compléter des indices, mais aussi les plans du site archéologique et de quelques mausolées, ainsi que les photographies et fac-similés des graffites et dipinti.

تعدُّ جبانة البجوات أحد أفضل المواقع الأثرية المحفوظة التي ترجع لمصر الرومانية. ولا يضاهيها في هذا من جبانات العصر الروماني الإمبراطوري إلّا "ﭘورتوس"، شمالي أوستيا، وجبانة سوﭘياني في ﭘانونيا، وقد ذاع صيت الموقع واشتهر بصفة خاصة بفضل القبتين المرسومتين، اللتين لم تكف رسوماتهما عن إثارة نقاشات علمية وجذب سياحي منذ اكتشافها. ومع ذلك فإن مزارات الجبانة التي تم اكتشافها حتى الآن وعددها ٢٩٩ مزارًا قد كشفت عن مصادر معلومات أخرى بالغة الأهمية نستطيع من خلالها التعرف على المرحلة المتأخرة من العصر القديم والمرحلة المبكرة من العصر الوسيط في مصر. وبين هذه المصادر تعدّ المخربشات، وبصورة أندر اﻟ«ديبينتي» أي النقوش المرسومة – بالقبطية واليونانية والعربية – التي تغطي الجدران الداخلية لنحو أربعين من مزارات الجبانة من أكثر هذه المصادر جلاءً. يقدم هذا الكتاب للقارئ نشرًا وترجمة لكل الكتابات المنقوشة بالقبطية أو بالقبطية-اليونانية الموجودة في البجوات، أي ما يمثل ٣٩٦ نصًا إجماليًا. ويُستهل الجزء الأول بدراسة لغوية للنصوص المنشورة ودراسة من منظور علم النقوش، ويُختتم بفهارس. ويشمل دراسة للنقوش ودراسة لغوية للنصوص المنشورة. وتأتي الفهارس، وخرائط الموقع الأثري ومخططات بعض المزارات فضلًا عن الصور الفوتوغرافية والصور المطابقة للأصل للمخربشات والتصاوير لتُعزز الدراسة.

- Gérard Roquet (

: 030736099)

Égyptologue, coptisant et linguiste, Gérard Roquet a été tour à tour archiviste, pensionnaire à l'Ifao, chercheur au CNRS et à l'Institut catholique de Paris, professeur invité à l'université Laval (Québec) et directeur d'études à la 4e section de l’École Pratique des Hautes Études, où il a occupé la chaire de Langue et littérature coptes. Ses travaux embrassent un large éventail de sujets : la phonologie et la syntaxe coptes, les phénomènes de sandhi et d’enclise, la transcription de l’égyptien dans les sources classiques — de la Septante aux papyri grecs magiques — mais aussi les textes coptes gnostiques et manichéens, dont il a analysé les structures linguistiques. - Victor Ghica (

: 068964315)

Victor Ghica est un historien et archéologue des origines du christianisme et de l’Antiquité tardive, et un spécialiste des langues du Proche Orient ancien. Ancien pensionnaire de l’Ifao, assistant à l’Université Laval (Québec) et maître de conférences en études coptes à Macquarie University (Sydney), il est, depuis 2015, professeur d’antiquité et d’études du christianisme primitif à MF vitenskapelig høyskole (Oslo). Formé à la croisée de plusieurs disciplines, il se consacre à l’étude des cultures matérielles de l’Antiquité tardive et de ces textes, notamment coptes, arabes et syriaques. Sur le terrain, il conduit des fouilles dans les oasis égyptiennes de Kharga et Bahriyya — à Dush, Tell Ganub Qasr al-Aguz, Dayr Mustafa Kashif, Shams al-Din ou encore ʿAyn Gallal —, et à Bribir, en Croatie, où ses travaux se concentrent autant sur l’évolution du christianisme que sur l’organisation du territoire au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge. Il dirige aujourd’hui le projet européen DEChriM.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710960

2025 IFAO

Collection: PalHiero 9

Langue(s): français

1 vol. 254 p.

59 € (2950 EGP)

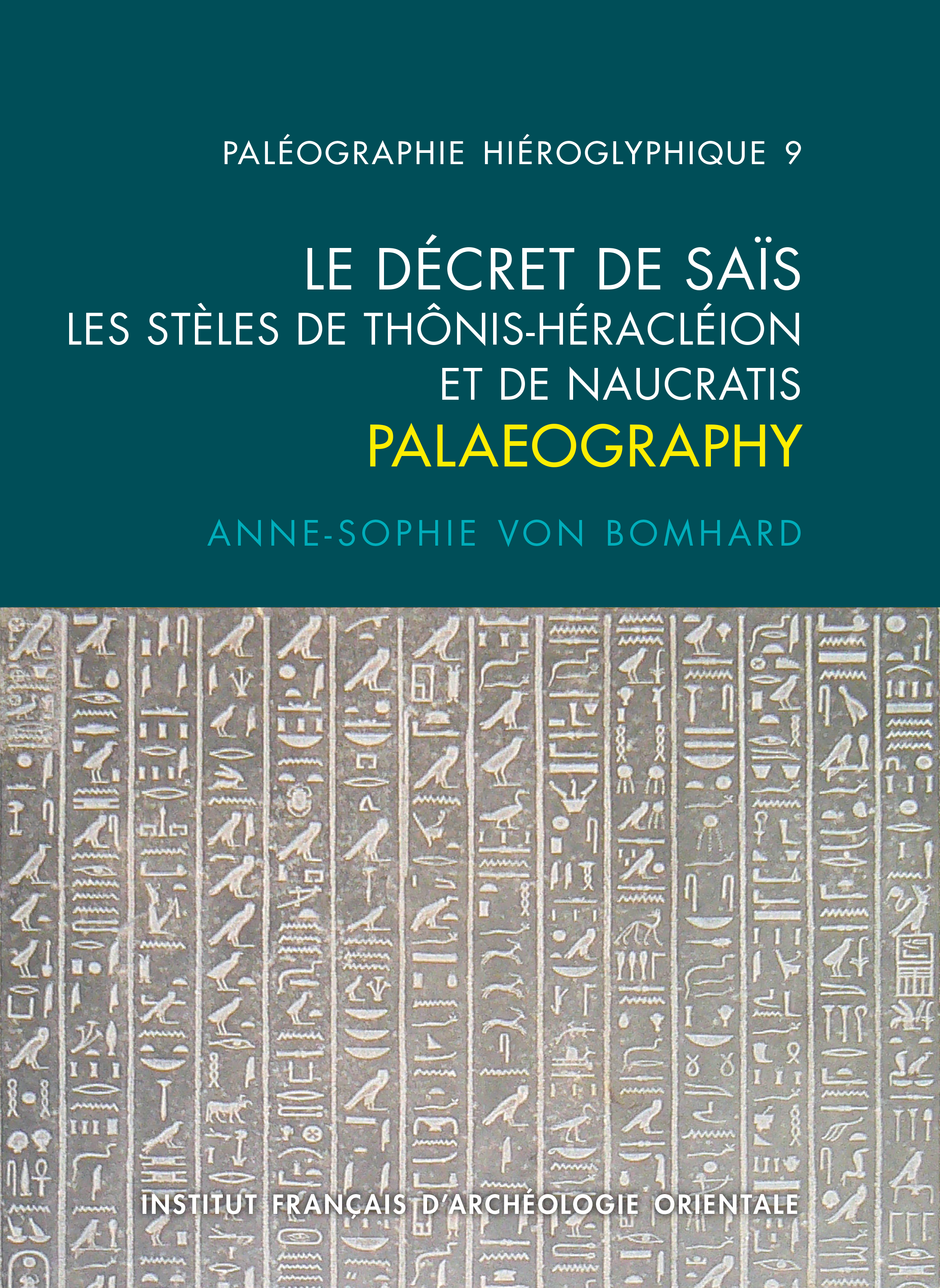

Anne-Sophie von Bomhard

Le décret de Saïs

Les stèles de Thônis-Héracléion et de Naucratis

Remontée en 2001 du fond de la mer Méditerranée où elle gisait depuis plus de 2000 ans, une grande stèle de granodiorite noire a été mise au jour sur le site de Thônis-Héracléion, l’ancien port de la bouche canopique entièrement submergée aujourd’hui.

Les représentations et le texte du « décret de Saïs » qu’elle porte nous sont connus par un monument similaire trouvé un siècle auparavant : la stèle de Naucratis. La stèle de Thônis-Héracléion présente toutefois l’intérêt de révéler le nom égyptien complet de la localité à laquelle elle était destinée, « La-Hôné-de-Saïs », qui n’était pas attesté jusque-là.

Ces deux monuments, gravés de hiéroglyphes de belle qualité et parfaitement conservés, sont l’occasion de procéder à l’étude paléographique d’un décret promulgué par Nectanébo Ier, au cours de sa première année de règne, dans le temple de Neith à Saïs. La mise en parallèle des deux exemplaires montre la manière personnelle dont chacun des graveurs a reproduit ce document, manifestement établi par un haut lettré du temple de Saïs. Le choix des hiéroglyphes et leur agencement, la recherche de variétés au moyen de dissimilations graphiques et iconiques, tout s’inscrit dans la tradition des écritures à plusieurs niveaux de lecture, dites « difficiles », particulièrement appréciées à l’époque saïte, mais aussi sous le règne des Nectanébo.

In 2001, a large black granodiorite stele was recovered from the bottom of the Mediterranean Sea, where it had lain for over 2,000 years. It was found at the site of Thonis-Heracleion, the ancient port at the mouth of the Canopic River, which is now completely submerged.

The representations and text of the “Decree of Sais” it bears are known to us from a similar monument found a century earlier: the Naucratis stele. The Thônis-Héracléion stele, however, has the advantage of revealing the full Egyptian name of the locality for which it was intended, “La-Hôné-de-Saïs”, which had not been attested until then.

These two monuments, engraved with perfectly preserved, high-quality hieroglyphs, provide an opportunity to carry out a paleographic study of a decree promulgated by Nectanebo I, during his first year of reign, in the temple of Neith at Saïs. Placing the two copies side by side shows the personal way in which each of the engravers reproduced this document, clearly drawn up by a literate high priest at the temple of Sais. The choice of hieroglyphs and their arrangement, the search for variety through graphic and iconic dissimilations—all this is in keeping with the tradition of writing with several levels of reading, known as “difficult”, particularly appreciated in the Saite period, but also under the reign of the Nectanebo pharaohs.

تم استخراج لوحة كبيرة من الجرانوديوريت الأسود من قاع البحر المتوسط حيث كانت قابعة لأكثر من ألفيّ عام وتم الكشف عنها في موقع ثونيس-هيراكليون، الميناء القديم للمصب الكانوبي الذي أصبح مغمورًا بالكامل الآن. والواقع إن المناظر ونص "مرسوم سايس" اللذان تحملهما اللوحة معروفان لنا من لوحة نقراطيس؛ وهو أثر مماثل عُثر عليه قبل قرن من الزمان. ومع ذلك، تمتاز لوحة ثونيس-هيراكليون بالكَشْف عن الاسم المصري الكامل للمنطقة التي كانت فيها؛ وهي "La-Hôné-de-Saïs"، والذي لم يكن معروفًا من قبل. يتيح هذان الأثران، المنقوشان بالهيروغليفية عالية الجودة والمحفوظة بشكل مثالي، فرصة لدراسة الكتابة القديمة لمرسوم أصدره نختنبو الأول خلال السنة الأولى من حكمه في معبد نيت في سايس. وتُظهِر المقارنة بين النسختيْن الطريقة الشخصية التي استنسخ بها كل واحدٍ من النقاشين هذه الوثيقة، والتي من الواضح أن أحد كبار العلماء في معبد سايس قد قام بصياغتها. كما يُشَكِّل اختيار العلامات الهيروغليفية وتنسيقها، والبحث عن التنوع عن طريق الاختلافات التخطيطية والتصويرية، جزءًا من تقاليد الكتابات ذات القراءة متعددة المستويات، والمُسماة باﻟ"الصعبة"، والتي حَظِيَّت بتقدير خاص في العصر الصاوي، وكذلك في عهد نختنبو.

- Anne-Sophie von Bomhard

Anne-Sophie von Bomhard est membre de l’Institut européen d’archéologie sous-marine. Ses recherches portent sur des artéfacts issus de fouilles sous-marines, mais aussi sur l’écriture, ainsi que sur le calendrier et l’astronomie en Égypte ancienne.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710915

2025 IFAO

Collection: DFIFAO 54

Langue(s): anglais

1 vol. 359 p.

55 € (2750 EGP)

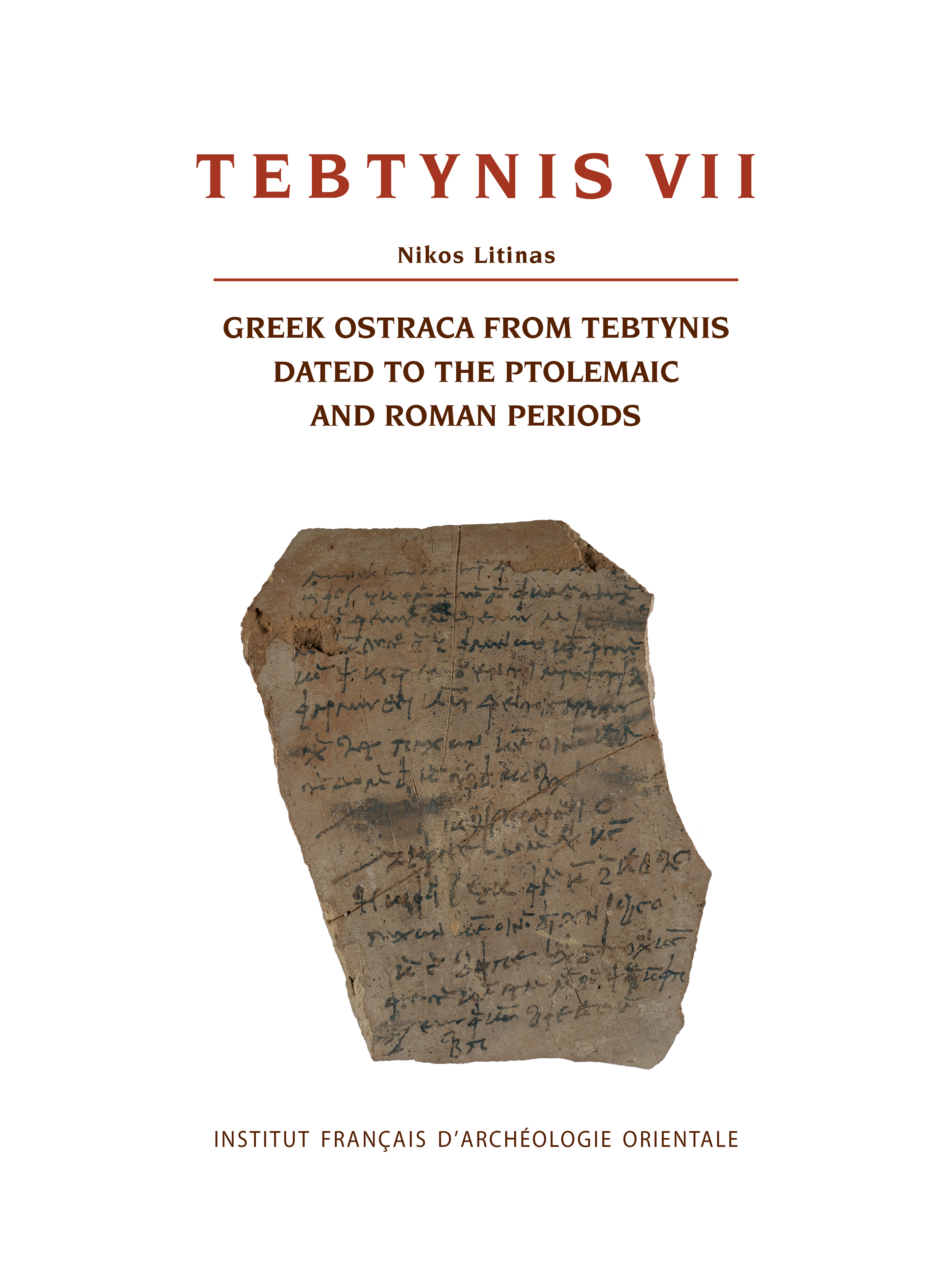

Nikos Litinas

Tebtynis VII

Greek Ostraca from Tebtynis dated to the Ptolemaic and Roman Periods

The Greek ostraca in this edition are dated to the Ptolemaic and Roman periods. They were found during fourteen seasons (2005-2018) of the excavations of the joint Mission of the Università degli Studi di Milano and IFAO under the direction of Prof. Claudio Gallazzi. There is a variety of texts, e.g., a new literary text with peculiar compound words, various school exercises, two groups of ostraca or archives (of Akousilaos and of Papontos), reports, private letters, accounts, receipts, lists, records, memoranda, tags, and some peculiar texts. One of the most important texts of this edition is the complete semi-annual balance sheet of an association. The texts contribute to the social and economic history of Tebtynis and the prosopography of the village. Because of the archaeological context (trench—section—layer), some conclusions can be drawn concerning the place of provenance of the ostraca. There are examples of randomly scattered refuse in open places, e.g., streets, alleys, or courtyards (outside the doors or gates of a house), deliberate refuse in middens and dumps for domestic use in various areas (open places, collapsed houses, etc.) within a neighborhood or outside the village space, and some ostraca were found in the rubbish tips on the south-eastern side of the temple of Soknebtynis.

Les ostraca grecs édités dans ce volume sont datés des périodes ptolémaïque et romaine. Ils ont été découverts au cours de quatorze saisons (2005-2018) de fouilles de la mission conjointe de l’Università degli Studi di Milano et de l’Ifao dirigée par le professeur Claudio Gallazzi. Ils présentent une variété de textes, par exemple un nouveau texte littéraire avec des mots composés particuliers, divers exercices scolaires, deux groupes d’ostraca ou d’archives (d'Akousilaos et de Papontos), des rapports, des lettres privées, des comptes, des reçus, des listes, des registres, des mémorandums. L'un des textes les plus importants est le bilan semestriel complet d'une association. Les textes contribuent à mieux comprendre l'histoire sociale et économique de Tebtynis et la prosopographie de la ville. Du fait du contexte archéologique, quelques conclusions peuvent être tirées concernant la provenance des ostraca. Il existe des exemples de dépôts dispersés au hasard dans des lieux ouverts, par exemple des rues, des ruelles ou des cours (à l'extérieur des portes ou portails d'une maison), des dépôts volontaires dans des dépotoirs et des décharges à usage domestique dans diverses zones (lieux ouverts, maisons effondrées, etc.) au sein d'un quartier ou en dehors de l'espace urbain, et quelques ostraca ont été retrouvés dans les décharges du côté sud-est du temple de Soknebtynis.

تعود الشقفات (الأوستراكا) اليونانية المنشورة في هذا الكتاب إلى العصرين البطلمي والروماني. وقد تم اكتشافها على مدار أربعة عشر موسمًا (٢٠٠٥-٢٠١٨) من الحفائر المشتركة بين جامعة ميلانو Università degli Studi di Milano والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية Ifao، تحت إدارة كلاوديو جالاتسي. وهي تتضمن نصوصًا متنوعة، فعلى سبيل المثال يوجد بينها نص أدبي جديد يتضمن كلمات مركبة ذات خاصية مميزة، وعدد من التمارين المدرسية، ومجموعتا شقفات (أوستراكا) أو أرشيفان (هما أرشيفا أكوسيلاوس وبابونتوس)، وتقارير ورسائل خاصة، وحسابات وإيصالات وقوائم وسجلات ومذكرات. ومن بين أهم النصوص، نجد ميزانية كاملة نصف سنوية لإحدى الجمعيات. وتساهم هذه النصوص في تسليط الضوء على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لتبتنيس وإتاحة فهم أفضل له وأيضًا في صياغة توصيف بروزوبوغرافي للمدينة. ومن الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات فيما يخص مصدر الشقفات من خلال السياق الأثري. فثمة أمثلة لمستودعات مشتركة موزعة بصورة عشوائية في أماكن مفتوحة، مثل الشوارع والأزقة والباحات (خارج أبواب أو بوابات بيت)، كما توجد مستودعات متعمدة للأوستراكا في مكبات أو مقالب للنفايات موجودة في عدة أماكن بالموقع (أماكن مفتوحة، بيوت متهدمة، إلخ) سواء داخل حي من أحياء المدينة أو خارج نطاقها العمراني. كما تم العثور على بعض الشقفات في مقالب النفايات الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد سوبك نبتونيس.

- Nikos Litinas (

: 128854839)

Nikos Litinas has undertaken research on many aspects of the Classical world, working on a wide variety of topics and utilizing a variety of methodologies and approaches. His research interests include Greek and Latin Documentary and Literary Papyri, Epigraphy, and Classical Philology. He is the author of many books, and has published in several journals, edited volumes, and conference proceedings.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724711257

2025 IFAO

Collection: CAI 37

Langue(s): français

1 vol. 148 p.

16 € (800 EGP)

Jean-Charles Ducène

Médecine et environnement dans l'Alexandrie médiévale

Édition et traduction de la Risāla fī ṭabʿ al-Iskandariyya d’Ibn Ǧumayʿ al-Isrā’īlī (m. 594/1198)

Alors que tout au long de l’époque médiévale, Alexandrie a joué, grâce à son port, un rôle prépondérant dans l’ouverture de l’Égypte sur la Méditerranée, peu de monographies lui ont été consacrées par des auteurs égyptiens.

À côté du Kitāb al-ilmām d’al-Nuwayrī al-Iskandarānī (viiie/xive siècle), il y a cette Épître sur la nature d’Alexandrie du médecin juif Hibat Allāh ibn Ǧumayʿ (m. 594/1198), qui travailla au Caire, dans l’entourage de Saladin.

Avec pour paradigmes les critères de la médecine hippocratique et après un séjour de six mois dans cette ville, l’auteur décrit sa situation sanitaire en précisant sa topographie et son exposition aux éléments naturels. Il s’arrête sur le régime alimentaire et le mode de vie de ses habitants au vie/xiie siècle, donnant un aperçu des boissons et aliments qu’ils consommaient et mettant en lumière en quoi ce régime convenait ou pas à son environnement car, selon la médecine médiévale, l’inadéquation entre climat et alimentation était à l’origine de déséquilibres humoraux, sources de maladies. Cette riche description se clôt par des recommandations diététiques et thérapeutiques en accord avec la science médicale de époque.

Témoignage rare sur la vie alexandrine au Moyen-âge, ce livre est également un aperçu des applications environnementales de la médecine hippocratique.

Although Alexandria, thanks to its port, played a leading role throughout the Middle Ages in opening up Egypt to the Mediterranean, few monographs by Egyptian authors have been devoted to it. Besides the Kitāb al-ilmām by al-Nuwayrī al-Iskandarānī (fl. 770/1360), there is this Epistle on the Nature of Alexandria by the Jewish physician Hibat Allāh ibn Ǧumayʿ (d. 594/1198), who worked in Cairo in Saladin's entourage. Using the criteria of Hippocratic medicine as his paradigms, and after a six-month stay in the city, the author describes its health situation, specifying its topography and its exposure to the natural elements. He examines the diet and lifestyle of the city's inhabitants in the 6th/12th century, giving an overview of the food and drink they consumed and highlighting the ways in which this diet was or was not adapted to its environment, since, according to medieval medicine, the mismatch between climate and diet was the cause of humoral imbalances, which were a source of disease. This rich description concludes with dietary and therapeutic recommendations in line with the medical science of the time. A rare glimpse into life in medieval Alexandria, this book also offers an insight into the environmental applications of Hippocratic medicine.

على الرغم من أن مدينة وميناء الإسكندرية لَعِبَا دورًا رئيسيًا طوال العصر الوسيط في انفتاح مصر على البحر المتوسط، إلا أن الكُتاب المصريين لم يفردوا لها مؤلَّفًا، باستثناء "كتاب الإلمام" للنويري الإسكندراني. بيد أن هذه الفجوة يرأبها كتاب "رسالة في طبع الإسكندرية" للطبيب اليهودي هبة الله – أي نثنائيل – ابن جُمَيْع (ت ٥٩٤هـ/ ١١٩٨م) الذي كان يعمل في بلاط صلاح الدين بالقاهرة. فوفق نموذج يقوم على معايير طب أبقراط وقواعده، وبعد إقامته في المدينة لمدة ستة شهور، يصف لنا المؤلف الوضع الصحي للمدينة وطوبوغرافيتها وتعرضها لعناصر الطبيعة. وفي نحو عشرة فصول، يتوقف الكاتب عند النظام الغذائي لأهل المدينة وأسلوب حياتهم بغية تسليط الضوء على ما يتوافق فيه وما يتعارض منه مع ما تحث عليه البيئة حسب رأيه، إذ تُسبِّب حالات عدم التلاؤم في هذا اختلالًا في المزاج، يكون بدوره مصدرًا للمرض. هكذا صنّف ابن جُمَيع قائمة مفصّلة للمشروبات والمأكولات المستهلكة من قبل سكان المدينة في القرن الثاني عشر الميلادي، قبل أن يُقَدِّم بعض النصائح حول النظام الغذائي والعلاج والطب الوقائي بما يتفق مع علوم عصره.

- Jean-Charles Ducène (

: 079163564)

Jean-Charles Ducène est directeur d’études à l’École pratique des hautes études/PSL. Son enseignement porte sur les sciences naturelles et la géographie arabes médiévales. Il a notamment édité L’Afrique dans le Uns al-muhaǧ d’al-Idrīsī (Louvain, 2010) et a coédité le Dictionnaire géographique de l’Afrique médiévale (Paris, 2023).

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724711295

2025 IFAO

Collection: GIFAO 6

Langue(s): français

1 vol. 260 p.

24 € (1200 EGP)

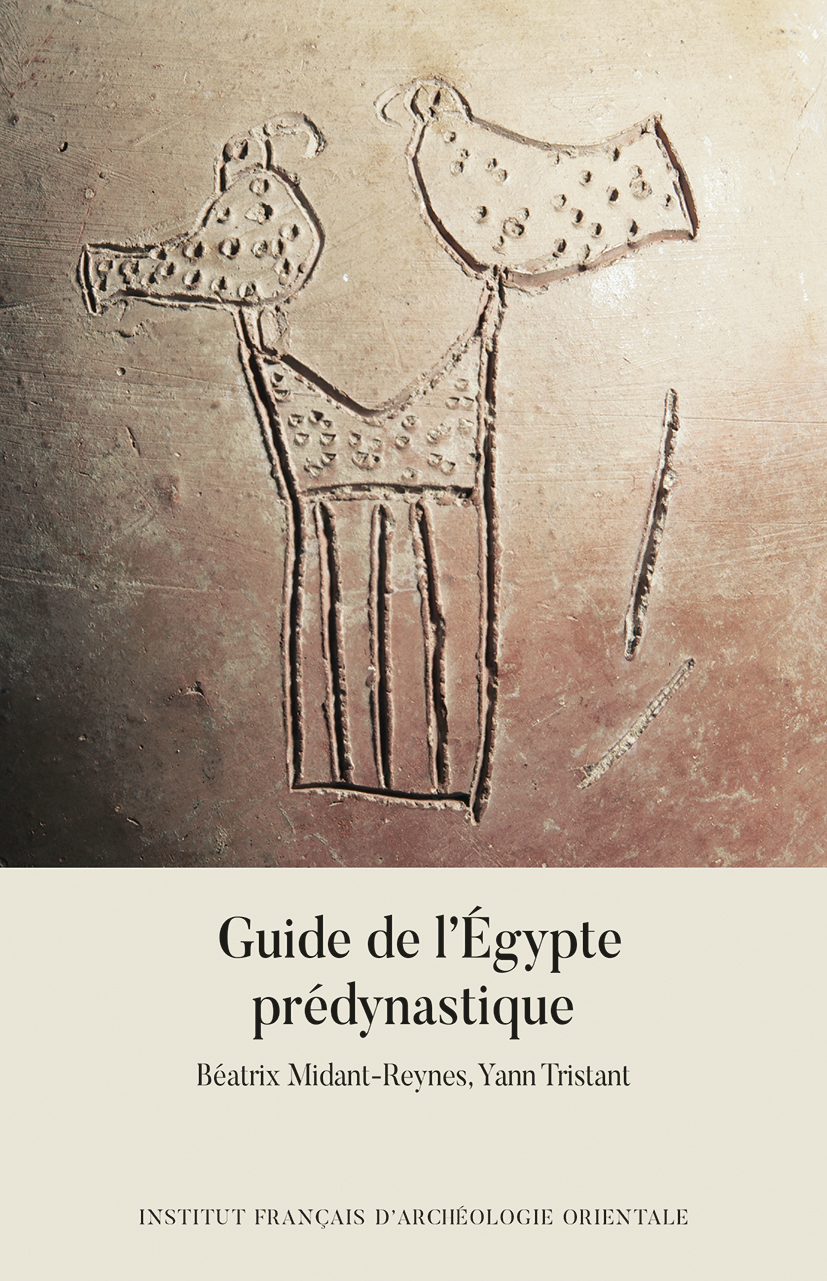

Béatrix Midant-Reynes, Yann Tristant

Guide de l'Égypte prédynastique

Le guide de l'Égypte prédynastique s’adresse à tous les passionnés des origines. La période prédynastique est la dernière de la Préhistoire de l’Égypte et couvre la totalité du IVe millénaire. Elle précède et prépare l’émergence de la royauté pharaonique au début du IIIe millénaire. Longtemps méconnue, elle tire aujourd’hui profit d’un demi-siècle de recherches archéologiques approfondies, conformes aux standards exigés pour cette discipline, et elle bénéficie des avancées des technologies modernes qui permettent de mieux comprendre l'ensemble des phénomènes qui lui sont attachés.

Ce guide, le premier en son genre pour cette époque de l’histoire égyptienne, offre un panorama complet de l’état actuel des connaissances. Il met l’accent sur l’effervescence sociale, économique et culturelle d’un monde en pleine mutation, tant du point de vue régional que dans sa confrontation avec les régions voisines de l’Orient et d’Afrique.

The guide to Predynastic Egypt is designed for all those passionate about the origins of this civilization. This last period of Egyptian Prehistory – covering the entire 4th millennium BC – directly precedes and lays the groundwork for the emergence of Pharaonic kingship in the early 3rd millennium BC.

Long unknown, it now benefits from half a century of in-depth archeological research that adheres to the required standards of this discipline, as well as the advances in modern technology.

This guide, the first of its kind for this period of Egyptian history, offers a complete overview of the current state of knowledge. It focuses on the social, economic, and cultural effervescence of a world in the throes of change, both from a regional point of view and in its confrontation with neighboring regions in the East and Africa.

يتوجَّه "دَليل مصر ما قبل الأسرات" إلى جميع المهتمين بدراسة أصول الحضارات الأولى. فهذه الفترة تُمَثِّل المرحلة الأخيرة من عصر ما قبل التاريخ، التي تُغطي الألفية الرابعة قبل الميلاد بأكملها؛ كما تَسبِق وتُمهد لظهور الملكية الفرعونية في مطلع الألفية الثالثة قبل الميلاد.

ويُعد هذا الدَليل هو الأول من نوعه لهذا العصر من التاريخ المصري؛ حيث يُقدِّم عرضًا شاملًا للحالة الراهنة للمعارف العلمية. كما يُبرز هذا العمل مدى الحيوية المتصاعدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعالَمٍ كان يشهد تحوّلات عميقة، سواء على الصعيد الإقليمي، أو في مواجهته مع المناطق المجاورة في الشرق وأفريقيا.

- Béatrix Midant-Reynes (

: 030156963)

Beatrix Midant-Reynes est spécialiste dans l'étude de la préhistoire égyptienne. Elle a dirigé plusieurs chantiers de fouilles en Égypte, tous centrés sur la période prédynastique : Adaïma, en Haute Égypte, Kom el-Khilgan et Tell el-Iswid, dans le Delta oriental. De 2000 à 2015, elle a codirigé le volet préhistoire du programme de prospection du bassin sud de Douch (oasis de Kharga). De 2010 à 2015, elle a été directrice de l'Institut français d'archéologie orientale. Elle est actuellement directrice de recherche émérite au CNRS. La diffusion des connaissances à un plus large public fait partie de ses préoccupations, elle a ainsi publié "Prehistory of Egypt, From the First Egyptians to the First Pharaohs" en 2000 et "Aux origines de l'Égypte. Du Néolithique à l'émergence de l'État" en 2003. - Yann Tristant (

: 083160116)

Yann Tristant est protohistorien et archéologue, spécialiste de l'Égypte prédynastique. Ancien membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale, il a enseigné l'archéologie et l'égyptologie à la Macquarie University (Sydney, Australie) avant de rejoindre l'université KU Leuven (Belgique) où il occupe la chaire d'archéologie égyptienne depuis 2021. Ses recherches portent sur le IVe millénaire égyptien, avec un intérêt particulier pour l'habitat et la géoarchéologie. Il a travaillé sur plusieurs sites et dirigé des missions dans différentes régions de Haute et Basse Égypte, ainsi que dans les déserts.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724711363

2025 IFAO

Collection: BAEFE

Langue(s): français, anglais

1 vol.

gratuit - free of charge

Bulletin archéologique des Écoles françaises à l'étranger (BAEFE)

Opérations de terrain Ifao-CEAlex 2024

Le Bulletin archéologique des Écoles françaises à l’étranger propose les contributions de l’École française d’Athènes, de l’École française de Rome, de l’Institut français d’archéologie orientale, du Centre d'études alexandrines, de l’École française d’Extrême-Orient et de la Casa de Velázquez réunis au sein du Réseau des Écoles françaises à l’étranger. C’est ainsi toute l’actualité des recherches archéologiques menées par le réseau des EFE sur tout le pourtour méditerranéen mais aussi dans les Balkans, en Inde et en Asie qui est proposée dans ce Bulletin exclusivement numérique, multilingue et à la publication continue.

Ce numéro est disponible en accès libre sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/baefe/12293

ISBN 9782724710885

2025 IFAO

Collection: BiEtud 191

Langue(s): français

1 vol. 522 p.

86 € (4300 EGP)

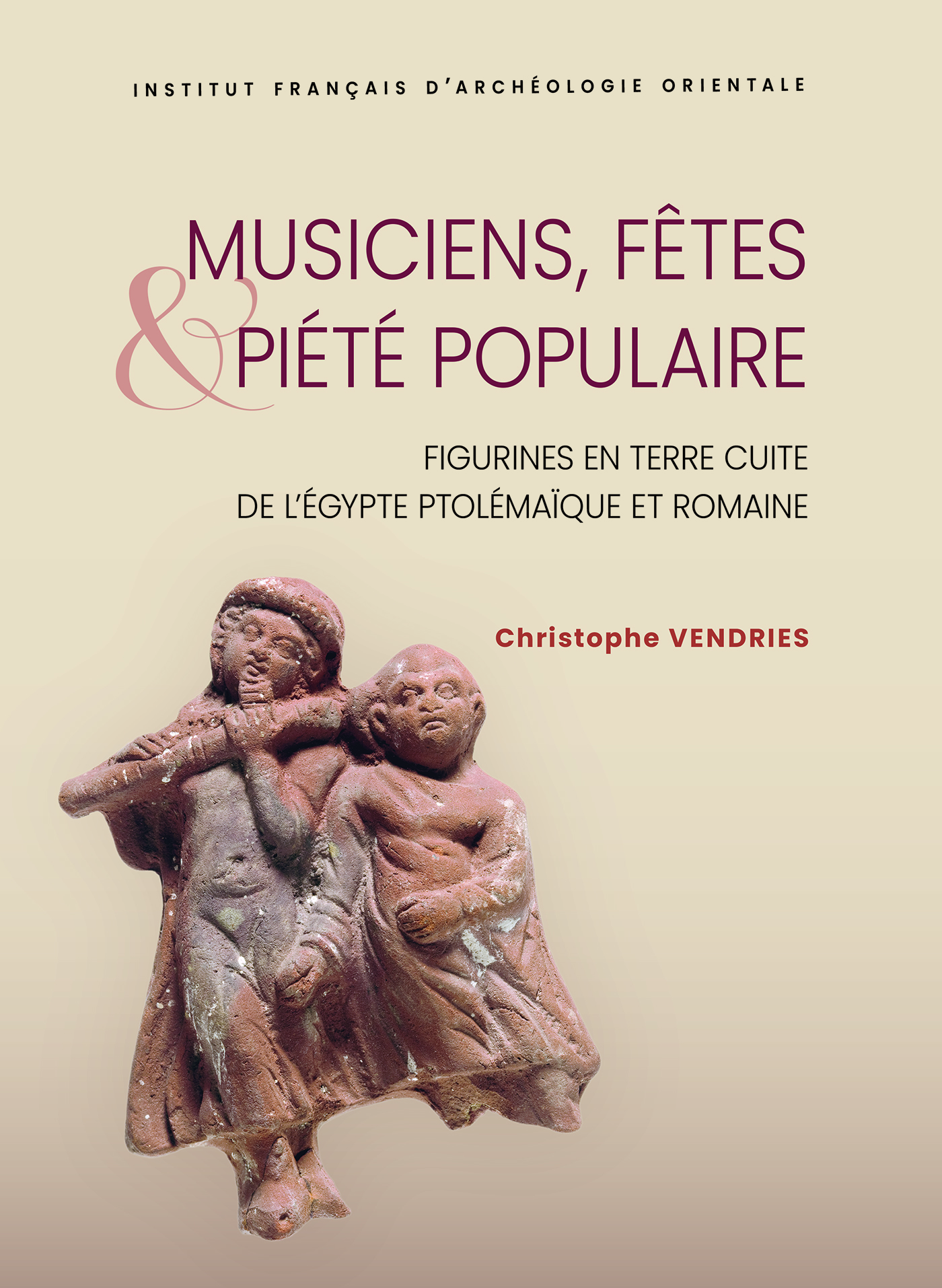

Christophe Vendries

Musiciens, fêtes et piété populaire

Figurines en terre cuite de l’Égypte ptolémaïque et romaine

La singularité des représentations de musiciens et danseurs dans le corpus des terres cuites d’Égypte, du IIIe s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C., ne laisse pas d’étonner. Il importe de replacer ces figurines dans leur contexte, d’appréhender le langage spécifique de la coroplathie et d’inscrire cette production artisanale dans la culture visuelle de l’époque. L’auteur questionne le poids respectif des influences gréco-romaines et des traditions indigènes, les frontières entre sacré et profane et la définition de l’art populaire. Afin d’en éclairer la signification, ce mobilier est mis en regard avec les témoignages textuels et papyrologiques, et confronté à d’autres types de documents figurés. L’ensemble du répertoire trouve une cohérence autour d’un thème fédérateur : les cultes et la fête, car ces figurines témoignent des préoccupations des contemporains tournées vers la crue du Nil et la célébration de l’abondance garantie par les dieux. Expression des croyances collectives, elles offrent un bel exemple de la puissance imaginaire et métaphorique de l’instrument de musique et des vertus positives des sons associés à la fête. Ces petits objets du quotidien, conservés en priorité dans les maisons, invitent chacun à se remémorer ces moments de liesse collective.

Depictions of musicians and dancers in the corpus of Egyptian terracottas (from the 3rd century BCE to the 3rd century CE), are often singular. To understand the language of coroplastic art and situate this handicraft production within the period’s visual culture, it is important to contextualize these figurines. The author discusses the respective influence of Greco-Roman and indigenous traditions, the boundaries between the sacred and the profane, and the definition of popular art. To shed light on their significance, these artifacts are examined alongside textual and papyrological evidence and compared with other types of figurative documents. The repertoire is structured around the main theme of cults and festivals. The terracottas reflect contemporaries’ concerns about flooding of the Nile and celebrations of the abundance guaranteed by the gods. As expressions of collective beliefs, the figurines exemplifly the imaginary and metaphorical power of musical instruments and the positive virtues of sounds associated with festivals. Placed mainly in houses, these everyday objects recall moments of collective jubilation.

الواقع إن التصوير المتَفَرِّد للموسيقيين والراقصين في مجموعة الفخَّار المصري ما بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي يثير الدهشة. ومن الأهمية إعادة وَضْع هذه التماثيل في سياقها، وفهم اللغة الخاصة ﻠﻠ"كوروبلاثيا" [طريقة لصنع المنحوتات عن طريق القَوَالِب] وإدراج هذا الإنتاج الحِرفيّ في حدود الثقافة البصرية في ذلك الوقت. يتساءل الكاتب عن الأهمية التي تُوَلَّى للتأثيرات اليونانية الرومانية والتقاليد المحلية، الحدود بين المقدس والدُنْيَوِيّ وتعريف الفن الشعبي. ومن أجل توضيح معنى هذا الأثاث، يتم مقارنته بالأدلة النَصْيِّة والبردية، ومواجهته بأنواع أخرى من الوثائق المصورة. تُحَقِّق المجموعة بأكملها اتساقًا حول موضوع مُوَحَّد هو العبادات والاحتفال، على اعتبار أن هذه التماثيل تشهد على اهتمامات المعاصرين الموجَّهة نحو فيضان النيل والاحتفال بالوفرة التي تَضْمَنُها الآلهة. وتعبيرًا عن المعتقدات الجماعية، تُقدِّم التماثيل نموذجًا جيدًا للقوة الخيالية والمجازية للآلة الموسيقية وللفضائل الإيجابية للأصوات المرتبطة بالاحتفال. هذه الأشياء اليومية الصغيرة، التي يتم الاحتفاظ بها في المقام الأول في البيوت، تدعو كُل شَخْص إلى تذكُّر لحظات الابتهاج الجماعي هذه.

- Christophe Vendries

Christophe Vendries, professeur à l’université Rennes 2 (UMR 6566 LAHM) et agrégé d’histoire, est spécialiste d’histoire culturelle et d’iconographie de la Rome antique. Ses recherches portent également sur l’archéologie musicale et Pompéi.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710540

2025 IFAO

Collection: MIFAO 155

Langue(s): français

1 vol. 394 p.

78 € (3900 EGP)

Dominique Bénazeth

Catalogue général du Musée copte du Caire

Objets en métal 2

Il aura fallu attendre une vingtaine d’années ce deuxième volume du Catalogue général du Musée copte. Objets en métal. Cette longue période a permis à l’auteur d’approfondir ses connaissances dans les domaines concernés par une collection extrêmement diverse et d’améliorer le contenu des 326 notices, qui présentent en tout 449 pièces. L’édition des textes portés par certains objets n’avait pas été systématique dans le premier volume. Grâce à la collaboration d’éminents spécialistes, une nouvelle rubrique « Inscription » donne les textes en grec, copte, arabe, guèze, turc, arménien et slavon. Après les objets en rapport avec la lumière et le feu, luminaires et encensoirs, ainsi que des « trésors » d’églises, le nouveau volume contient, dans une première partie, des objets liturgiques ou à fort caractère chrétien : instruments consacrés ou utilisés par le clergé, ornements vestimentaires ecclésiastiques, croix de toutes sortes, mobilier, témoignages de piété personnelle ; une section regroupe des faux produits au début du xxe siècle dans le Fayoum. La seconde partie inclut une centaine d’objets qui entrent dans des typologies semblables aux précédentes tout en étant profanes : couverts,instruments de musique, bassins, pichets, plats et plateaux, ceintures.

The second volume of the Catalogue général du Musée copte. Objets en métal, has been finally completed after twenty years. This long period allowed the author to deepen her knowledge in the fields concerned by an extremely diverse collection and to improve the content of the 326 entries, introducing 449 items. The edition of the texts on certain objects was not systematically included in the first volume. Thanks to the collaboration of eminent specialists, a new heading “Inscription” gives the Greek, Coptic, Arabic, Ge'ez, Turkish, Armenian and Slavonic texts. Following objects related to light and fire, luminaries and incense burners, as well as church “treasures,” the new volume contains, in the first part, liturgical items or objects with a strong Christian character: instruments consecrated or used by the clergy, ornaments for ecclesiastical vestments, crosses of all kinds, furniture, testimonies of personal piety; a section gathers forgeries produced at the beginning of the twentieth century in the Fayum. The second part includes about a hundred objects that fall into similar typologies to the previous ones but are secular: cutlery, musical instruments, basins, jugs, dishes and trays, belts.

تعين الانتظار نحو عشرين عامًا لصدور «الكتالوج العام للمتحف القبطي. المشغولات المعدنية». وقد أتاحت هذه الفترة الزمنية الطويلة للكاتبة تعميق معارفها في المجالات الخاصة بمجموعة بالغة التنوع كما سمحت بتحسين محتوى الـ ٣٢٦ بطاقة توصيف، التي تقدم ٤٤٩ قطعة في الإجمال. ولم يكن نشر النصوص المنقوشة على بعض القطع يتم بشكل ممنهج في المجلد الأول. وبفضل تعاون عدد من أبرز المتخصصين، تقدم فقرة "كتابات ونقوش" الجديدة النصوص اليونانية والقبطية والعربية والجعزية والتركية والأرمنية والسلاﭬية. وبعد القطع ذات الصلة بالنور والنار، من مصابيح ومباخر، وبعد "كنوز" الكنائس، يتضمن المجلد الجديد، في جزئه الأول، قطعًا طقسية أو ذات طابع مسيحي قوي: أدوات مكرسة أو مستخدمة من قبل رجال الدين، وزخارف للملابس الكهنوتية، صلبان بأنواعها، أثاث، وشواهد لورع الأفراد؛ وهناك قسم مخصص للقطع المقلدة التي أُنتجت في الفيوم في مطلع القرن العشرين. أما الجزء الثاني فيشتمل على نحو مائة قطعة تندرج في صنف مماثل للسابقة ولكنها غير دينية: أدوات مائدة، آلات موسيقية، طشوت، أباريق، أطباق وصواني، أحزمة.

- Dominique Bénazeth (

: 029888212)

Dominique Bénazeth est conservatrice générale honoraire du patrimoine. Sa carrière s’est déroulée au sein de la section copte du département des Antiquités égyptiennes au musée du Louvre, dont elle a rédigé le catalogue des objets en métal. Elle a dirigé les premières fouilles Louvre-Ifao à Baouît et enseigné à l’École du Louvre.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

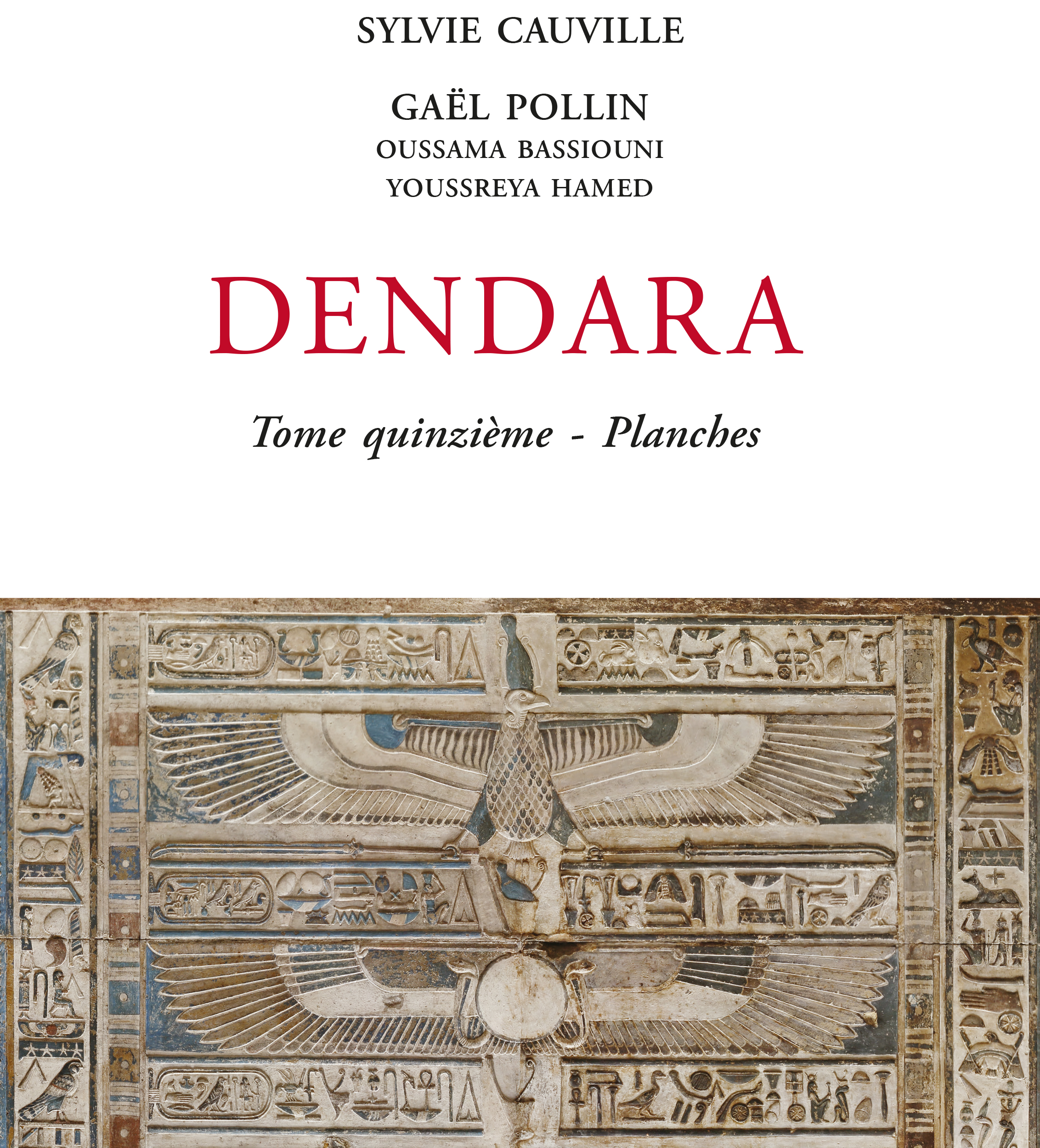

ISBN 9782724711424

2025 IFAO

Collection: Temples Dendara 15.1

Langue(s): français

1 vol. 406 p.

gratuit - free of charge

Sylvie Cauville, Gaël Pollin, Oussama Bassiouni, Youssreya Hamed

Le temple de Dendara XV

Planches

Le temple d’Hathor à Dendara, admirablement conservé, est probablement la plus aboutie des réalisations architecturales de l’Égypte ptolémaïque et romaine et la richesse des compositions théologiques qui ornent ses murs est incomparable. Ses inscriptions hiéroglyphiques ont été éditées sous l’égide de l’Institut français d’archéologie orientale, d’abord par É. Chassinat puis par Fr. Daumas, et enfin par S. Cauville. Ce volume présente les planches photographiques des parties du pronaos suivantes : les plafonds, les portes latérales, les parois extérieures, le toit du temple. Les isncriptions figurant dans ces différentes scènes photographiées ont été traduites et commentés notamment dans Dendara XV.

- Sylvie Cauville (

: 026773023)

Sylvie Cauville, directeur de recherches émérite au CNRS et responsable du programme de publication épigraphique du temple d’Hathor de Dendara sous l’égide de l’Ifao depuis 1986, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages : publication, traduction et analyse de textes hiéroglyphiques. - Gaël Pollin (

: 16787487X)

Photographe (Ifao) - Oussama Bassiouni

Photographe - Youssreya Hamed (

: 057738122)

Dessinatrice

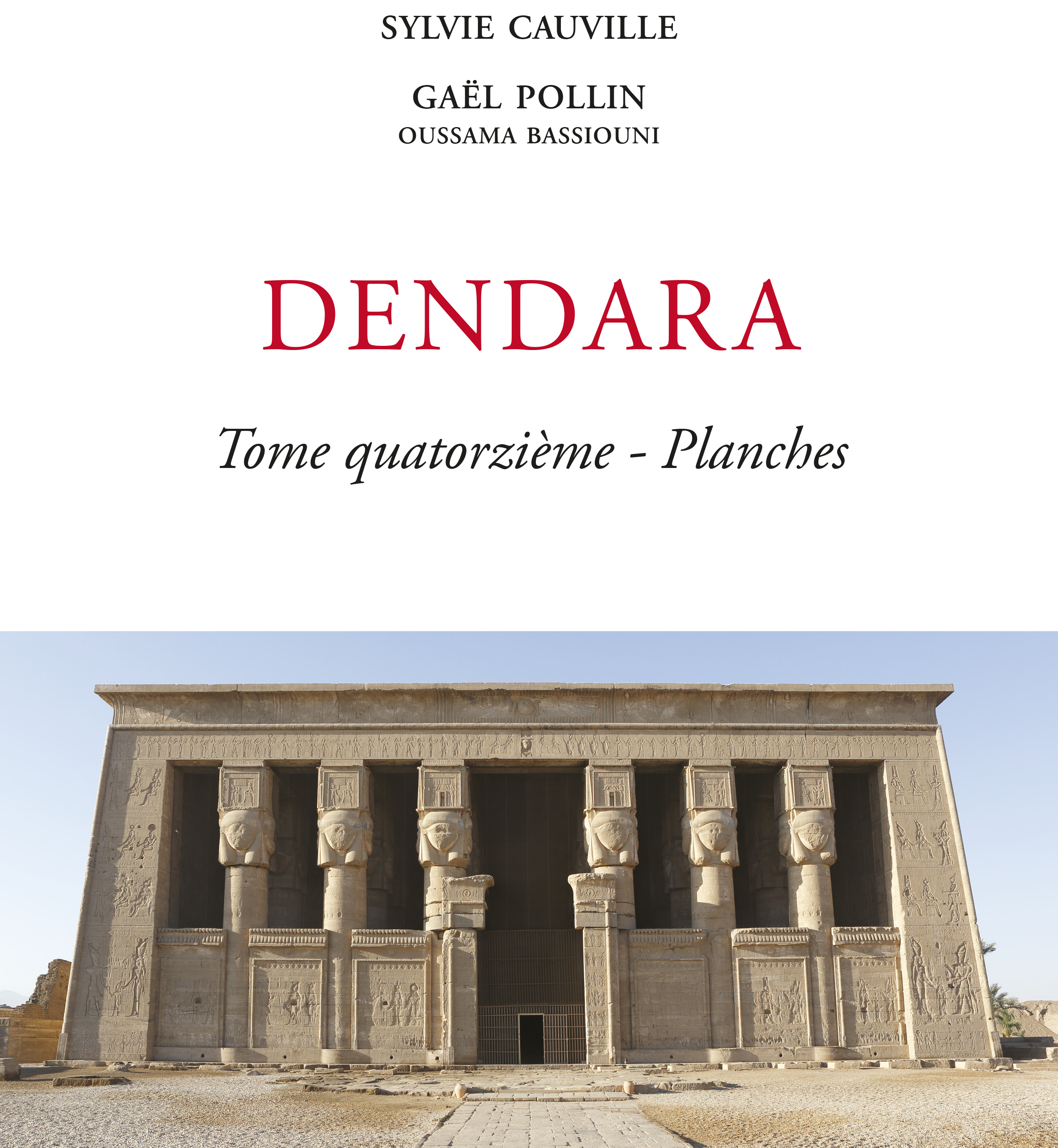

ISBN 9782724711417

2025 IFAO

Collection: Temples Dendara 14.1

Langue(s): français

1 vol. 181 p.

gratuit - free of charge

Sylvie Cauville, Gaël Pollin, Oussama Bassiouni

Le temple de Dendara XIV

Planches

Le temple d’Hathor à Dendara, admirablement conservé, est probablement la plus aboutie des réalisations architecturales de l’Égypte ptolémaïque et romaine et la richesse des compositions théologiques qui ornent ses murs est incomparable. Ses inscriptions hiéroglyphiques ont été éditées sous l’égide de l’Institut français d’archéologie orientale, d’abord par É. Chassinat puis par Fr. Daumas, et enfin par S. Cauville. Ce volume présente les planches photographiquees des parois intérieures du pronaos, venant illustrer le volume Dendara XIV d'édition des inscriptions hiéroglyphiques.

- Sylvie Cauville (

: 026773023)

Sylvie Cauville, directeur de recherches émérite au CNRS et responsable du programme de publication épigraphique du temple d’Hathor de Dendara sous l’égide de l’Ifao depuis 1986, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages : publication, traduction et analyse de textes hiéroglyphiques. - Gaël Pollin (

: 16787487X)

Photographe (Ifao) - Oussama Bassiouni

Photographe

ISBN 9782724711073

2025 IFAO

Collection: AnIsl 59

Langue(s): français

1 vol. 354 p.

100 € (5000 EGP)

Annales islamologiques 59

Dossier : Noms et signatures dans le Proche-Orient médiéval. Approches auctoriale, juridique et sociétale

Les Annales Islamologiques 59 comprennent une rubrique libre, les varia. Ces varia regroupent 5 articles qui couvrent les champs disciplinaires et chronologiques définis par la ligne éditoriale de la revue. En outre, les Annales proposent un dossier, coordonné par Julie Marchand et Jean-Charles Ducène et regroupant quatre études, intitulé « Noms et signatures dans l’Orient médiéval. Approches auctoriale, juridique et sociétale ».

Les études menées lors des dernières décennies ont permis de démontrer que le processus d’apposition d’un signe de validation (devise pieuse, signature, paraphe) sur les artefacts était un acte culturel historicisé révélateur de multiples interprétations anthropologiques. En effet, il peut revêtir une portée juridique, et il marque aussi la propriété et l’authenticité. Au cours des époques, et selon son contexte d’usage, sa forme évolue : la signature peut être apposée de la main d’un tiers autorisé (esclave, secrétaire de chancellerie…), elle est parfois autographe. Elle se décline aussi sous la forme d’un sceau, d’une eulogie, jusqu’à la tuġra turque puis ottomane. Ces transformations jusqu’à la forme figée actuelle restent ouvertes : s'agit-il d’une évolution fonctionnelle, historique ou culturelle ? Ce dossier tente de poser les bases d’une analyse plus générale en confrontant des exemples arabes et non-arabes de l'Égypte médiévale.

Annales Islamologiques 59 includes an open section, the varia. They comprise 5 articles covering the disciplinary and chronological fields defined by the journal’s editorial policy. The Annales also feature a special dossier, coordinated by Julie Marchand and Jean-Charles Ducène and comprising four studies, entitled "Names and signatures in the medieval Near East. Authorial, legal and societal Approches".

Studies carried out over the last few decades have shown that the process of affixing a sign of validation (a pious motto, a signature, or initials) on artefacts is a historicised cultural act that reveals multiple anthropological interpretations. It can have a legal meaning; it can also mark ownership and authenticity. Over time, and according to the context in which it was used, its format has evolved. A signature could be applied by an authorised third party (a slave, a chancellor's secretary, etc.) or it could be autographed. It could also take the form of a seal, a eulogy or even a Turkish or Ottoman tughra. The question remains as to whether these transformations into today's fixed form are the result of functional, historical, or cultural evolution. This issue attempts to lay the foundations for a more general analysis by comparing Arab and non-Arab examples from medieval Egypt.

يتضمن العدد ٥٩ من مجلة « حوليات إسلامية » عددًا من المقالات المتنوعة في قسم « المُتَنَوِّعات ». ويضم هذا العدد خمس مقالات تغطي المجالات التخصصية والزمنية التي حددها النهج التحريري للدورية. إضافةً إلى ذلك، تضم الـ«حوليات» مَلَفًّا قاما بتنسيقه ﭼولي مارشان Julie Marchand وﭼان شارل ديسان Jean-Charles Ducène يجمع أربع دراسات بعنوان « الأسماء والتوقيعات في الشرق الأدنى إِبَّان العصور الوسطى. المقاربات التأليفية والقانونية والمجتمعية ».

أظهرت الدراسات التي أجريت طيلة العقود الأخيرة أن عملية وضع علامة التحقق من الصحة (شعار التقوى، التوقيع أو التوقيع بالأحرف الأولى) على المصنوعات اليدوية كانت فعلًا ثقافيًا تاريخيًا يكشف عن تفسيرات أنثروبولوﭼﻳﺔ متعددة. فهو في الواقع يمكن أن يكون له مغزى قانوني، كما أنه يشير إلى الملكية والأصالة. وعلى مر الزمن، واعتمادًا على السياق الذي استُخدم فيه، فقد تطور شكله على مدار العصور. ومن الممكن أن يكون التوقيع قد وُضِعَ من قِبَل طرف ثالث مُخَوَّل له ذلك (عَبْد، أمين للديوان، إلخ)، وفي بعض الأحيان يكون التوقيع بيد صاحبه. كما أنه اتخذ شكل ختم أو تأبين، وصولاً إلى الطُّغْرَاء التركية ثم العثمانية. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التحولات إلى الشكل المستقر عليه حاليًا هي نتيجة تطور وظيفي أو تاريخي أو ثقافي. يَسعى هذا الملف إلى وضع الأسس لتحليل أكثر عمومية من خلال مقارنة أمثلة عربية وغير عربية من مصر إِبَّان العصور الوسطى.

- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.

- The papers of this volume are freely available in PDF format.

>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details

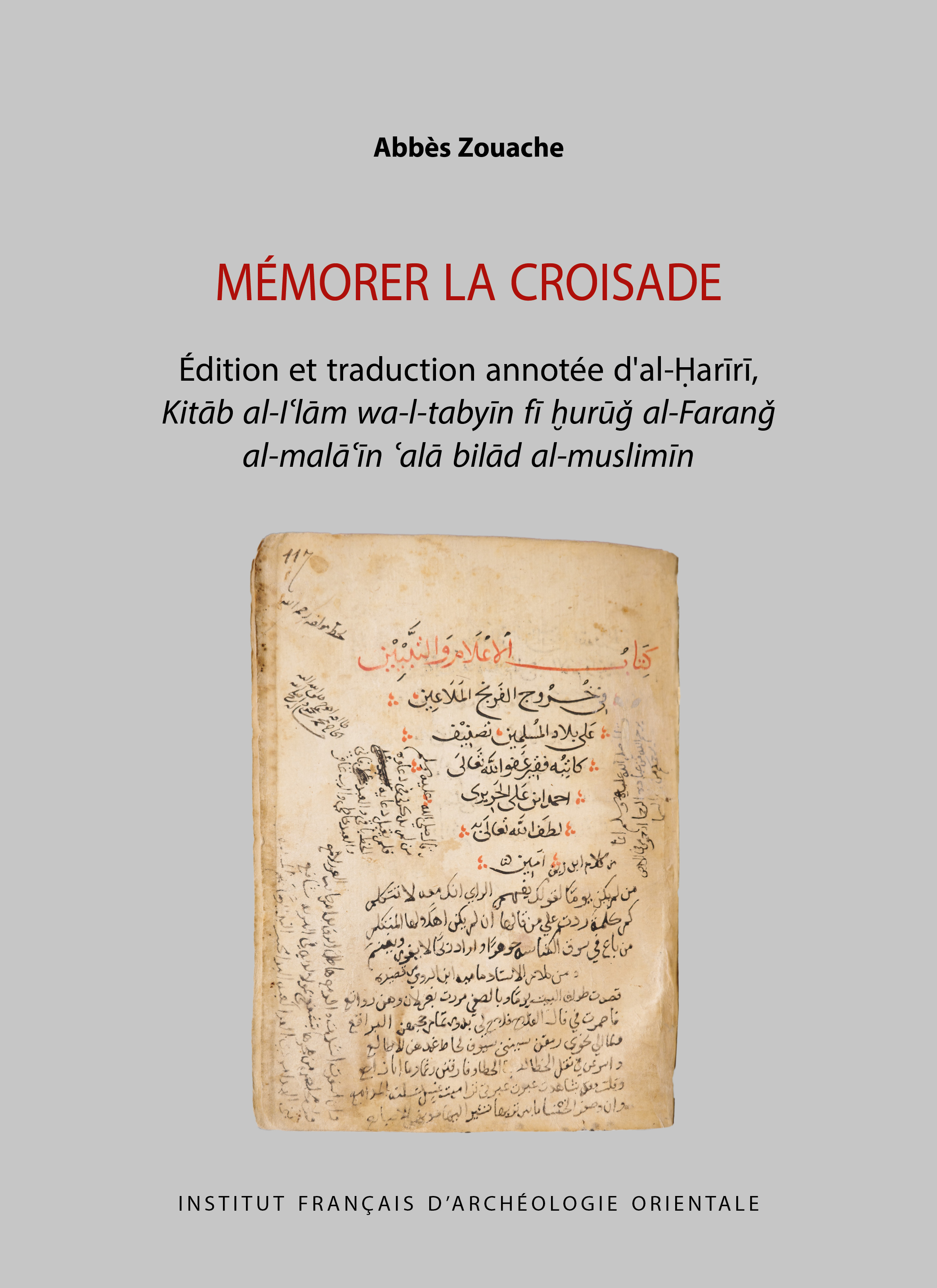

ISBN 9782724711097

2025 IFAO

Collection: BiEtud 193

Langue(s): français

1 vol. 442 p.

43 € (2150 EGP)

Abbès Zouache

La croisade

Une histoire partagée

Qu’est-ce que la croisade ? Comment prendre en compte l’ensemble des regards qui, depuis plus d’un millénaire, se sont portés sur un phénomène qui, aujourd’hui encore, hante les relations internationales ? Abbès Zouache fait appel à des sources variées, latines, arabes, arméniennes ou grecques, qu’il traite sans volonté préalable de les hiérarchiser, et multiplie les rencontres entre des historiographies arabes et européennes ou américaines qui s’ignorent généralement. Cette démarche lui permet de proposer une nouvelle histoire de la croisade, dont il montre qu’elle est un phénomène mémoriel sans pareil qui, depuis l’appel de Clermont du pape Urbain II, véhicule des enjeux idéologiques et politiques de grande ampleur.

What is the Crusade? How can we take into account all the views that have been expressed for more than a thousand years on a phenomenon that still haunts international relations today? Abbès Zouache draws on a variety of sources—Latin, Arabic, Armenian and Greek—which he treats without any prior intention of ranking them, and increases the number of encounters between Arab and European or American historiographies, which are generally unaware of each other. This approach allows him to propose a new history of the Crusade, which he shows to be a unique memorial phenomenon that, from the time of Pope Urban II's Clermont Appeal, has been a vehicle for far-reaching ideological and political issues.

ما هي الحروب الصليبية؟ كيف يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الرؤى التي تناولت هذه الظاهرة على مدى أكثر من ألف عام، والتي لا تزال حتى اليوم تؤرق العلاقات الدولية؟ يعتمد عباس زواش على مجموعة متنوعة من المصادر منها اللاتينية والعربية والأرمنية واليونانية، ويتعامل معها دون أي نية مسبقة لتأسيس تراتبية فيما بينها، كما يضاعف فرص الالتقاء بين أعمال المؤرخين العرب والأوروبيين أو الأمريكيين، الذين يجهلون بعضهم البعض بشكل عام. ويمكّنه هذا النهج من اقتراح تاريخ جديد للحروب الصليبية، التي يبيِّن أنها ظاهرة فريدة للذاكرة، كانت وما برحت، منذ نداء البابا أوربان الثاني في كليرمونت، وسيلة ناقلة لقضايا أيديولوجية وسياسية بعيدة المدى.

- Abbès Zouache (

: 088010481)

Abbès Zouache est médiéviste, historien et philologue. Directeur de recherche au CNRS, il est directeur des études de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire depuis septembre 2021. De 2017 à 2021, il a dirigé le Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS), renommé en 2020 Centre français de recherche de la péninsule Arabique (CEFREPA). Spécialiste de la guerre et de la paix dans l'Orient médiéval (Xe-XVe siècle), il s'intéresse tout particulièrement aux relations islamo-chrétiennes dans le cadre de la croisade.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

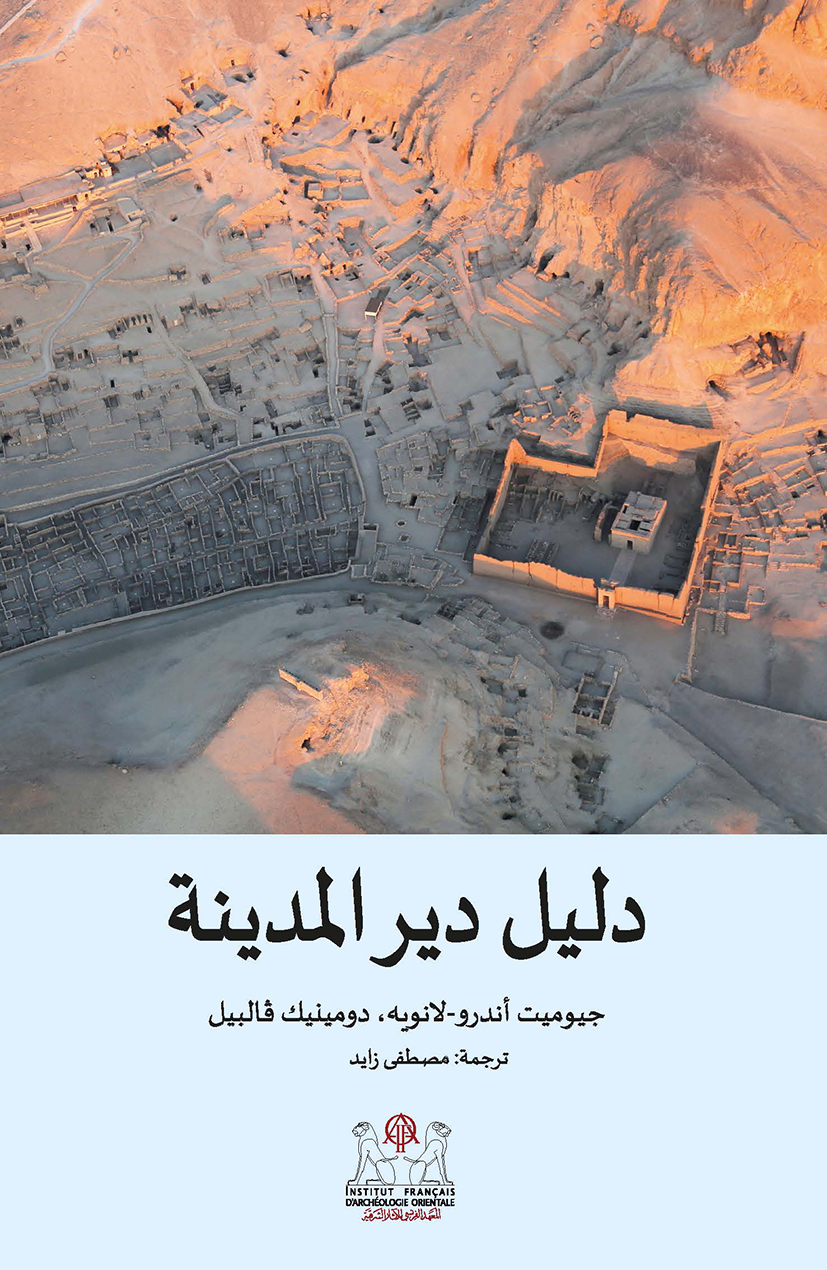

Guillemette Andreu-Lanoë, Dominique Valbelle

دليل دير المدينة

يُعَدُّ موقع دير المدينة فريدًا من نوعه؛ حيث تُشَكِّل أطلاله الأثرية، المحفوظة جيدًا، مجموعة استثنائية في مصر (حيث تتكون من قرية وجَبَّانة ومعبد)، كما تمتد الوثائق الغنية التي تركها إلى آلاف السنين. كان سكان دير المدينة فنانين وحرفيين في آن واحد، قاموا بحفر وزخرفة مقابر الملوك المحفورة في الصخر في وادييّ الملوك والملكات. وهم لم يكتفوا بإظهار مواهبهم لصالح الملوك فحسب، بل قاموا أيضًا بتزيين مقابرهم، أو جعلوا مَنْ هم أكثرهم مهارة يزينون مقابرهم الخاصة، ودفنوا مئات من الأشياء المتصلة بالطقوس والأثاث الجنائزي. وكان الكتبة يحتفظون بأرﺷﻴﭭﺎت تُشكل ثروة مدهشة من المعلومات عن تاريخ الدولة الحديثة وعن سير عمل مواقع البناء الملكية؛ كما كانت لديهم اهتمامات أدبية، وقام بعضهم بتشكيل مكتبات من أغنى ما وصل إلينا. حسبما يتجول الزائر في موقع دير المدينة، ومن خلال اللوحات التي تزين جدران الأقبية الصخرية، سيتمكن من اكتشاف روح ساكنيها وتطلعاتهم الدنيوية، والعالم الديني والجنائزي لتصورهم عن العالم الآخر، واحتفالات الآلهة العديدة التي تؤَلِّف مَجْمَع الآلهة المحلية. ويُشَكِّل استكشاف المعبد الذي بُنِيَّ في العصر البطلمي خاتمة سعيدة لهذه الجولة الأثرية. قام بالترجمة من الفرنسية إلى العربية مصطفى زايد.

Le site de Deir el-Médina est unique : ses vestiges archéologiques, particulièrement bien préservés, forment un ensemble exceptionnel en Égypte (constitué d’un village, d’une nécropole et d’un temple), et la riche documentation qu’il a livrée a traversé les millénaires.

Artistes autant qu’artisans, les habitants de Deir el-Médina creusaient et décoraient les hypogées des souverains dans la Vallée des Rois et des Reines. Ils ne se limitaient pas à exercer leurs talents au bénéfice des souverains, ils ont aussi décoré, ou fait décorer par les plus habiles d’entre eux, leurs propres sépultures et se sont fait enterrer avec des centaines d’objets de culte et de mobilier funéraire. Les scribes tenaient des archives, qui constituent une incroyable mine d’informations sur l’histoire du Nouvel Empire et le fonctionnement des chantiers royaux, mais ils avaient aussi des intérêts littéraires, et certains ont constitué des bibliothèques parmi les plus riches qui nous sont parvenues.

Au gré de sa promenade sur le site de Deir el-Médina et à travers les peintures qui ornent les parois des caveaux rupestres, le visiteur pourra découvrir l’esprit de ses occupants, leurs aspirations terrestres, l'univers religieux et funéraire de leur conception de l’au-delà et les fêtes des multiples divinités qui composaient le panthéon local. La découverte du temple, élevé à l’époque ptolémaïque, constitue un épilogue heureux à cette promenade archéologique.

Traduit du français en arabe par Mostafa Zayed.

The site of Deir el-Medina is unique in its particularly well-preserved archaeological remains, which represent an exceptional ensemble in Egypt (consisting of a village, a necropolis and a temple), and in the rich documentation that it has delivered across the millennia.

The inhabitants of Deir el-Medina—artists as well as craftsmen—dug and decorated the hypogea of the sovereigns in the Valley of the Kings and Queens. They did not restrict the use of their talents to the only benefit of the sovereigns, but decorated, or had decorated by the most skilled amongst them, their own tombs and were buried with hundreds of cult objects and grave goods. The scribes kept archives, which constitute an incredible wealth of information for the history of the New Kingdom and the functioning of the royal sites. They also had literary interests, and some of them established libraries, which are considered among the richest of those that have survived.

Walking around the site of Deir el-Medina and studying the paintings that adorn the walls of the rock tombs, the visitor will get to know the spirit of its occupants, their earthly ambitions, the religious and funerary universe of their conception of the afterlife and also the feasts of the multiple deities who composed the local pantheon. Coming upon the temple, built in the Ptolemaic period, comes as a perfect ending to this archaeological walk.

Translated from French to Arabic by Mostafa Zayed.

- Guillemette Andreu-Lanoë (

: 029120497)

Ancien membre scientifique de l’IFAO, Guillemette Andreu-Lanoë a été conservatrice puis directrice du département des Antiquités égyptiennes du Louvre. Spécialiste de Deir el-Médina, elle a consacré en 2002 une exposition internationale (Paris, Turin, Bruxelles) aux artistes et artisans de Deir el-Médina. - Dominique Valbelle (

: 027174107)

Ancien membre scientifique de l’Ifao, professeur émérite de Sorbonne-Université, Dominique Valbelle a consacré de nombreuses années au site de Deir el-Médina. Elle a rédigé une synthèse sur l’institution et les hommes de « la Tombe » et publié plusieurs volumes sur les ouchebtis, les poids à inscriptions hiératiques, une tombe et les registres de recensement dans le Village.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724711066

2025 IFAO

Collection: BIFAO 125

Langue(s): français

1 vol. 592 p.

120 € (6000 EGP)

BIFAO 125

Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) couvre l’ensemble des champs de l’égyptologie depuis sa première publication en 1901. Les études qui y paraissent, dont l’aire chronologique s’étend de l’Égypte prédynastique jusqu’à l’époque byzantine, illustrent l’état des recherches actuelles dans les domaines de l’archéologie, l’épigraphie, la lexicographie, l’histoire de l’art, la religion et la philologie.

À noter, parmi les 16 contributions de ce numéro, cinq articles portant sur :

- des centaines de sépultures de la nécropole de Naqada jusqu’ici pensées vides ;

- le papyrus érotique de Turin, sujet à une nouvelle interprétation ;

- la stèle de Takana, l’interprète du babylonien de Toutânkhamon ;

- l’identification possible à Giza de la tombe de Dedi, mentionné dans les papyrus de la mer Rouge, et celle du propriétaire du papyrus du Livre des Morts HM 84123.

The Bulletin of the French Institute of Oriental Archaeology (BIFAO), which made its first appearance in 1901, covers all fields of Egyptology. Studies published in the BIFAO, extending chronologically from prehistory to the Byzantine period, illustrate the present state of research in the disciplines of archaeology, epigraphy, lexicography, history of art and philology.

Among the 16 contributions in this issue are five articles on:

- Hundreds of burials in the Naqada necropolis, hitherto thought to be empty;

- Museo Egizio Papyrus Turn 55001 revisited;

- Tutankhamun's 'interpreter of Babylonian' Pakana;

- The possible identification in Giza of the tomb of Dedi, mentioned in the Red Sea papyri, and that of the owner of the Book of the Dead papyrus HM 84123.

تُغطِّي نشرة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (BIFAO)٬ منذ نُشِرت لأول مرة في عام ٬١٩٠١ جميع مجالات علم المصريات. ويَمتد مجال التسلسل الزمني للدراسات التي تظهر فيها من مصر ما قبل الأسرات حتى العصر البيزنطي، وتُبرِز ما آلت إليه الأبحاث الحالية في مجالات علوم الآثار، والنقوش، وصناعة المعاجم، وتاريخ الفن، والديانة والفيلولوجيا.

- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.

- The papers of this volume are freely available in PDF format.

>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details

ISBN 9782724711172

2025 IFAO

Collection: BCAI 39

Langue(s): français

1 vol.

gratuit - free of charge

Bulletin critique des Annales islamologiques 39

Ce nouveau numéro du Bulletin critique des Annales islamologiques (BCAI) publie en français, en anglais et en arabe des comptes rendus critiques d'ouvrages ayant trait aux études arabes et islamiques dans les domaines suivants : langue et littérature arabes, islamologie, philosophie, histoire, histoire des sciences et des techniques, anthropologie et sciences sociales, arts et archéologie. Les ouvrages recensés dans cette livraison ont paru entre 2004 et 2024.

La revue est désormais accessible sur la plateforme OpenEdition où les cinq derniers numéros sont en ligne, en accès ouvert :

https://journals.openedition.org/bcai/

This new issue of the Bulletin critique des Annales islamologiques (BCAI) publishes in French, in English an in Arabic critical reviews of works relating to Arabic and Islamic studies in the following domains: Arabic language and literature, Islamic studies, philosophy, history, history of science and technology, anthropology and social sciences, arts and archaeology. The books listed in this issue were published between 2004 and 2024.

The journal is now available on the OpenEdition platform where the last five issues are online, in open access:

ينشر هذا العدد الجديد من "النشرة النقدية للحوليات الإسلامية" (BCAI)

مراجعات نقدية باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية لكتب في الدراسات العربية والإسلامية في المجالات التالية: اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية، والفلسفة، والتاريخ، وتاريخ العلوم والتقنيات، والأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، والفنون والآثار. الكتب المدرجة في هذا العدد قد تم نشرها بين عام 2004 وعام 2024.

والمجلة متاحة من الآن فصاعدًا على منصة OpenEdition حيث توجد الأعداد الخمسة الأخيرة متاحة على الإنترنت ويمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي:

ISBN 9782724710892

2025 IFAO

Collection: BiEtud 192

Langue(s): français

1 vol. 520 p.

127 € (6350 EGP)

Florence Albert (éd.), Chloé Ragazzoli (éd.)

Questions sur la scripturalité égyptienne

Des registres graphiques aux espaces d’écriture

Texte, écritures, livre, qu’ils soient de pierre ou de papyrus, sont des objets culturels dont les définitions, souvent implicites, varient dans le temps et l’espace. Leur articulation révèle des régimes d’écriture où les notions d’auteur, d’œuvre et de scripteur prennent des sens particuliers : les historiciser ouvre de nouvelles perspectives sur la portée, la production, et l'usage des textes. Ce volume présente les pistes suivies collectivement pour saisir la culture de l’écrit et les ressorts de la scripturalité égyptienne, dans le cadre du programme Écritures (Ifao, Sorbonne Université, avec le soutien de l'IUE), consacré à l’archéologie et à l’anthropologie des pratiques d’écriture en Égypte. On trouvera dans ce livre des contributions issues de deux ateliers, organisés en 2019 et 2021, qui ont porté sur la forme visuelle des textes et sur les conséquences en termes de signification et de fonctionnement de leurs différentes mises en espace.

Bilan d’un cheminement réflexif sur les pouvoirs de l’écriture et les éléments non verbaux qui contribuent également au sens d’un texte, les dix-sept contributions de cet ouvrage brossent un vaste paysage de l’écrit, sans cesse reconfiguré, soustrait au regard ou exposé, à travers manuscrits, tombes et matériel funéraire. En examinant les pratiques d’accommodation du produit écrit à travers ses manifestations matérielles, elles proposent des notions – registre graphique, espace scriptural, grammaire spatiale- et explorent des études de cas – manuscrits sur pierre, circulation des textes en contexte funéraire, exposition pariétale d’écriture cursive – qui contribuent à une approche de l’écriture en Égypte ancienne et au-delà, qui prenne pleinement en compte sa dimension matérielle, anthropologique et sociale.

"Text," "writings," "book"—whether of stone or papyrus—are cultural objects whose definitions, often implicit, vary across time and space. Their articulation reveals distinct regimes of writing, where the notions of "author," "work," and "scribe" take on particular meanings; historicising these notions opens new perspectives on the meaning of texts and on their world of production and reception. This volume presents the pathways collectively pursued to grasp the culture of writing and the dynamics of Egyptian scriptural practices within the framework of the Écritures programme (Ifao, Sorbonne University), dedicated to the archaeology and anthropology of writing practices in Egypt. The book includes contributions from two workshops, held in 2019 and 2021, which focused on the visual form of texts through the concept of graphic register, as well as on the semantic and pragmatic implications of their spatial arrangements.

Reflecting on the powers of writing and the non-verbal elements that also contribute to a text's meaning, the twenty contributions in this volume paint a broad picture of writing, constantly reconfigured—whether cursive or hieroglyphic, concealed or displayed—across manuscripts, tombs, and funerary material. Examining the ways in which written products are adapted in their material manifestations, these contributions propose concepts such as graphic register, scriptural space, and spatial grammar, and explore case studies—from stone manuscripts to the circulation of texts in funerary contexts and the parietal display of cursive writing—that contribute to an approach to writing in ancient Egypt and beyond, which fully considers its material, anthropological, and social dimensions.

يُعَدُّ "النص والكتابات والكِتاب"، سواء كانوا من الحجر أو من البردي، أشياءً ثقافية تختلف تعريفاتها الضمنية في كثير من الأحيان باختلاف الزمان والمكان. وتكشف صياغتها عن أنظمة للكتابة، تتخذ فيها مفاهيم "المؤَلِّف والعَمَل والنَّاسخ" معانٍ خاصة؛ ويفتح تأريخها آفاقًا جديدة حول معنى النصوص والظروف المتعلقة بإنتاجها وتلقيها. ويَعْرِض هذا الكتاب السُّبُل المتبعة بصورة جماعيّة لفهم ثقافة الكتابة والدوافع المصرية للطابع الخَطِّيّ الأساسي، وذلك في إطار البرنامج الخاص بالكتابات (المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، جامعة السوربون)، المخصص لعلم آثار وأنثروبولوﭼﻴﺎ ممارسات الكتابة في مصر. كما سنجد في هذا الكتاب مساهمات ناتجة عن ورشتيّ عمل عُقدتا عاميّ ٢٠١٩ و٢٠٢١، رَكَّزَتَا على الشكل المرئي للنصوص، والنتائج المترتبة على مواضعها المختلفة من ناحية المعنى والأداء. وترسِم المقالات العشرون في هذا الكتاب مشهدًا موسعًا للكتابات التي يُعاد تشكيلها باستمرار، سواء أكانت الكتابة المختصرة أو الهيروغليفية، مخفية عن الأنظار أو مكشوفة، من خلال المخطوطات والمقابر والمواد الجنائزية، وذلك من خلال حصيلة رحلة تأملية في قُدرات الكتابة والعناصر غير اللفظية، التي تسهم أيضًا في معنى النص. وعَبْر دراسة الممارسات التي يتم من خلالها تكييف المنتج المكتوب في تجلياته المادية، تُقدم هذه المقالات مفاهيمًا تُسْهِم في وَضْع نَهْج للكتابة في مصر القديمة وما بعدها، تأخذ في الاعتبار الكامل أبعادها المادية والأنثروبولوﭼﻴﺔ والاجتماعية؛ مثل السجل التصويري، والمساحة الخطِّية، والقواعد النحوية الخاصة بالمكان؛ كما تستكشف دراسة حالات مثل الكتابة المختصرة على الحجر، وتداول النصوص في السياق الجنائزي، والعرض الجداري للكتابة المتصلة.

- Florence Albert (

: 145084876)

Égyptologue hiératisante, ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) au Caire, centre particulièrement ses recherches sur la littérature funéraire tardive et ses modes de transmission. - Chloé Ragazzoli (

: 132231360)

Chloé Ragazzoli est égyptologue, spécialiste d’histoire culturelle et des pratiques lettrées de l’Égypte ancienne. Elle est actuellement directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales où elle occupe une chaire intitulée « Écritures, savoirs, pouvoirs : le laboratoire égyptien » et ses recherches portent sur l’écriture, les scribes, les textes anciens et leur expérience moderne. Elle mène notamment un programme de terrain sur les inscriptions que les scribes de l'Égypte ancienne laissaient sur les monuments qu’ils visitaient.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710861

2025 IFAO

Collection: BiGen 77

Langue(s): français

1 vol. 220 p.

32 € (1600 EGP)

Robert Vergnieux, Alexandre Belov

Les scènes navales figurées sur les talatat du IXe pylône de Karnak

Les talatat issues du môle ouest du IXe pylône de Karnak constituent un riche matériel documentaire sur le plan iconographique. Une fois assemblées, les talatat révèlent des fragments ou des pans de paroi, dont certains sont ornés de scènes navales d'une grande précision (bloqueurs, taquets, cadres, etc.). À chaque assemblage édité, c’est une fenêtre de compréhension qui s’ouvre sur la période inaugurée par l’avènement d’Amenhotep IV/Akhenaton et, de manière générale, sur l’évolution des techniques navales antiques. Les scènes éditées dans le présent ouvrage livrent une documentation inédite sur l’organisation à bord des navires, avec des équipages « en mouvement », du personnel affairé, des scènes d’amarrage ou encore diverses activités navales. L’étude des images s’appuie sur la réalisation d’une maquette numérique de plusieurs embarcations, afin d’analyser l’organisation des gréements. Les modèles numériques 3D permettent d’illustrer les analyses et de les rendre plus parlantes aux lecteurs. Ces scènes constituent un apport non négligeable de nouvelles sources documentaires sur la navigation fluviale égyptienne jusqu’à la fin de la XVIIIe dynastie.

إن الأجزاء الجدارية التي تحتويها مجموعات التلاتات المكتشفة في الكتلة الغربية للصرح التاسع بالكرنك هي وثائق عديدة لا يمكن استغلالها علميًا إلا من خلال نشر المشاهد التي تحتويها. ومن ضمن هذه الوثائق، يحتوي البعض منها على معلومات بحرية بتفاصيل بالغة الدقة (مصدات، أوتاد، أُطُر، إلخ). ويُمثِّل نشر كل تجميعة نافذة فَهم لفترة العمارنة الأولى. كما يُقدم التأريخ الدقيق للغاية لإنشائها معيارًا زمنيًا مفيدًا لفهم تطور التقنيات البحرية القديمة. يَحمِل نشر هذه المشاهد توثيقًا غير مسبوق عن التنظيم على متن المراكب، من خلال بحارة "في حالة حركة"، وعاملين مُكلَّفين بأشغال، ومشاهد رُسُوّ المراكب، فضلًا عن الأنشطة البحرية المختلفة. تعتمد دراسة الصور على إنشاء نموذج رقمي لعدة مراكب من أجل تحليل عملية تنظيم المُعدات. تتيح النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد توضيح التحليلات وجعل فهمها أيسر للقراء. وتُشكل هذه المشاهد إضافة٬ لا يُستهان بها٬ لمصادر توثيق جديدة عن الملاحة النهرية المصرية حتى نهاية الأسرة الثامنة عشر.

- Robert Vergnieux (

: 032533411)

Robert Vergnieux a été pionnier dans l’intégration des technologies du numérique et l’intelligence artificielle dans les recherches sur le patrimoine égyptien. Après avoir participé aux travaux du CFEETK à Karnak, il a créé à l’Université de Bordeaux Montaigne un laboratoire CNRS Archéovision avec une plateforme technologique 3D. Ses recherches sur le proto-amarnien l’amènent à poursuivre l’étude des talatat du IX pylône de Karnak et à publier les scènes et séries de blocs contribuant à la connaissance de cette période. - Alexandre Belov (

: 180672991)

Alexandre Belov s’intéresse aux domaines de l’architecture navale et de la navigation dans l’Égypte ancienne. Un océanographe de formation, il a soutenu sa thèse de doctorat en archéologie à l’université Bordeaux Montaigne en 2014. Depuis plusieurs décennies il participe aux fouilles sous-marines à Alexandrie et dans la baie d’Aboukir, ainsi qu’aux fouilles terrestres sur le site de Memphis (Kom Tuman). Il participe aux navigations des vieux gréements dont les répliques des frégates ‘Shtandart’ (1703) et ‘L’Hermione’ (1779).

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724711011

2025 IFAO

Collection: RAPH 50

Langue(s): anglais

1 vol. 236 p.

17 € (850 EGP)

Mehdi Berriah (éd.), Abbès Zouache (éd.)

The Medieval Jihad

Texts, Theories, and Practices

Far from being a simple Islamic reaction to the Crusades, or a monolithic ideology setting out a law of war imposing standards of behavior on all social actors, jihad is a phenomenon with multiple dimensions: religious, jurisprudential, ideological, military, political, economic, social, cultural and literary. The authors of the various contributions published in this volume have been invited to reflect on these multiple dimensions, with freedom to take a long-term view, and with freedom to question the a priori and historiographical or methodological presuppositions that often guide our work without our even realizing it.

Loin d’être une simple réaction de l’islam à la croisade ou d’être une idéologie monolithique déclinant un droit de la guerre imposant des normes de comportement à l’ensemble des acteurs sociaux, le jihad est un phénomène revêtant de multiples dimensions : religieuse, jurisprudentielle, idéologique, militaire, politique, économique, sociale, culturelle et littéraire. C’est à ces multiples dimensions que les auteurs de cet ouvrage ont été invités à réfléchir, sans s’interdire d’inscrire leur réflexion dans le temps long, ni de remettre en question les a priori et les présupposés historiographiques ou méthodologiques qui, bien souvent, guident les analyses des chercheurs sans même qu’ils s’en rendent compte.

يمثل الجهاد ظاهرة ذات أبعاد متعددة: دينية، قانونية، أيديولوجية، عسكرية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وأدبية؛ وذلك بعيدًا عن كونه مجرد رد فعل من قِبل الإسلام تجاه الحملات الصليبية أو باعتباره عقيدة أيديولوجية متجانسة ومتماسكة تبسط قانونًا للحرب يفرض قواعد سلوكية على مجمل الفاعلين في المجتمع. وقد قام مؤلفو هذا الكتاب بإمعان التفكير في هذه الأبعاد المتعددة، فلم يمتنعوا عن إلقاء نظرة بعيدة المدى، ولا عن إعادة النظر في المفاهيم المسبقة وفي افتراضات الكتابة التأريخية والفرضيات المنهجية، التي كثيرًا ما تقود تحليل الباحثين حتى دون أن يدركوا ذلك.

- Mehdi Berriah (

: 243031645)

Mehdi Berriah est chercheur en études islamiques et en histoire de l'islam à l'Institut français du Proche-Orient (Ifpo) depuis septembre 2023. Il a été professeur assistant à la Vrije Universiteit Amsterdam. Ses recherches et publications portent sur la pensée islamique médiévale et moderne, la théologie islamique, Ibn Taymiyya, l'idéologie du jihad et le droit islamique de la guerre, l'histoire politique et militaire islamique et la furūsiyya. - Abbès Zouache (

: 088010481)

Abbès Zouache est médiéviste, historien et philologue. Directeur de recherche au CNRS, il est directeur des études de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire depuis septembre 2021. De 2017 à 2021, il a dirigé le Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS), renommé en 2020 Centre français de recherche de la péninsule Arabique (CEFREPA). Spécialiste de la guerre et de la paix dans l'Orient médiéval (Xe-XVe siècle), il s'intéresse tout particulièrement aux relations islamo-chrétiennes dans le cadre de la croisade.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710816

2025 IFAO

Collection: RAPH 49

Langue(s): français

1 vol. 470 p.

43 € (2150 EGP)

Annalaura Turiano

Missionnaires italiens et enseignement en Égypte (1890-1970)

De la pastorale migratoire à la coopération technique

En prenant pour objet la mission salésienne en Égypte, le présent ouvrage ajoute une dimension italienne aux études sur le phénomène missionnaire chrétien au Proche-Orient et s’intéresse à un secteur éducatif peu connu : l’enseignement professionnel. S’appuyant sur des archives inédites en plusieurs langues et de nombreuses enquêtes orales, l’auteure examine un siècle de présence missionnaire salésienne, retrace les parcours de plusieurs générations d’élèves et montre comment les écoles professionnelles de la mission ont accompagné, jusqu’aux années 1970, la formation de communautés de métiers et d’un petit entreprenariat familial.

À travers l'étude des établissements salésiens à Alexandrie, au Caire et dans les villes du canal de Suez (Port Said, Suez et Ismaïlia), cet ouvrage explore la mise en place d'un enseignement technique et professionnel dans l’Égypte coloniale et indépendante, ses enjeux économiques et politiques, tout en soulignant l’impulsion qui lui a été donnée durant les années nassériennes. Il inscrit le cas salésien en Égypte dans une histoire plus vaste : l’histoire des migrations et des ambitions coloniales de l’Italie en Méditerranée, l’histoire transnationale du catholicisme et l’histoire sociale de l’enseignement.

By focusing on the Salesian mission in Egypt, this book adds an Italian dimension to the study of the Christian missionary phenomenon in the Near East and addresses a little-known educational sector, namely vocational education. Drawing on unpublished archives in several languages and oral interviews, the author examines a century of missionary presence, tracing the careers of several generations of students and showing how the mission's vocational schools encouraged the formation of small family businesses and trade communities up until the 1970s.

Through an analysis of Salesian institutions in Alexandria, Cairo and the Suez Canal cities (Port Said, Suez et Ismailia), the book explores the development of technical and vocational education in colonial and independent Egypt, its economic and political dimensions, and the impetus it received during the Nasser years. Finally, the Salesian activity in Egypt is placed in a wider historical context: the history of migrations and Italy’s colonial ambitions in the Mediterranean, the transnational history of Catholicism and the social history of education.

يقدم هذا الكتاب تحليلًا لإرسالية السالزيان وشبكتها المدرسية في مصر بين ١٨٩٠ و١٩٧٠. حيث يضيف بعدًا إيطاليًا على دراسة الإرساليات المسيحية في الشرق الأوسط مع الاهتمام بقطاع تعليمي مجهول، هو التعليم المهني. واستنادًا على وثائق أرشيفات لم يسبق نشرها محررة بعدة لغات وعلى شهادات شفهية، تعرض المؤلفة صيرورة أجيال عديدة من التلاميذ ويُظهِر دور مدارس دون بوسكو المهنية في تكوين مشاريع أسرية صغيرة وطوائف من المهن والحرف حتى سبعينيات القرن الماضي.

وفي مرآة مدارس السالزيان، يمكننا رؤية تطور التعليم الفني والمهني في مصر إبّان فترة الاستعمار وبعد الاستقلال، والرهانات التعليمية والاقتصادية والسياسية التي يجسدها وما تلقاه من قوة دافعة في فترة الستينيات. أخيرًا، توضع تجربة السالزيان في مصر في سياقات أوسع تتجاوز الأفق المصري: تاريخ الكنيسة الكاثوليكية وعلاقاتها بالدولة الإيطالية، وتاريخ الهجرات والطموحات الإيطالية في منطقة البحر المتوسط، وتاريخ التعليم العابر للحدود الوطنية.

- Annalaura Turiano (

: 198374852)

Annalaura Turiano est postdoctorante dans le programme PredicMO : Grammaires de la prédication au Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècles) financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Titulaire d’un doctorat de l’université d’Aix-Marseille (2016), elle a été membre scientifique de l’École française de Rome (2018-2021) et postdoctorante à l’Université libre de Berlin (2018). Ses recherches portent sur l’histoire des missions chrétiennes, de l’éducation et de la philanthropie en Égypte et au Proche-Orient contemporains.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

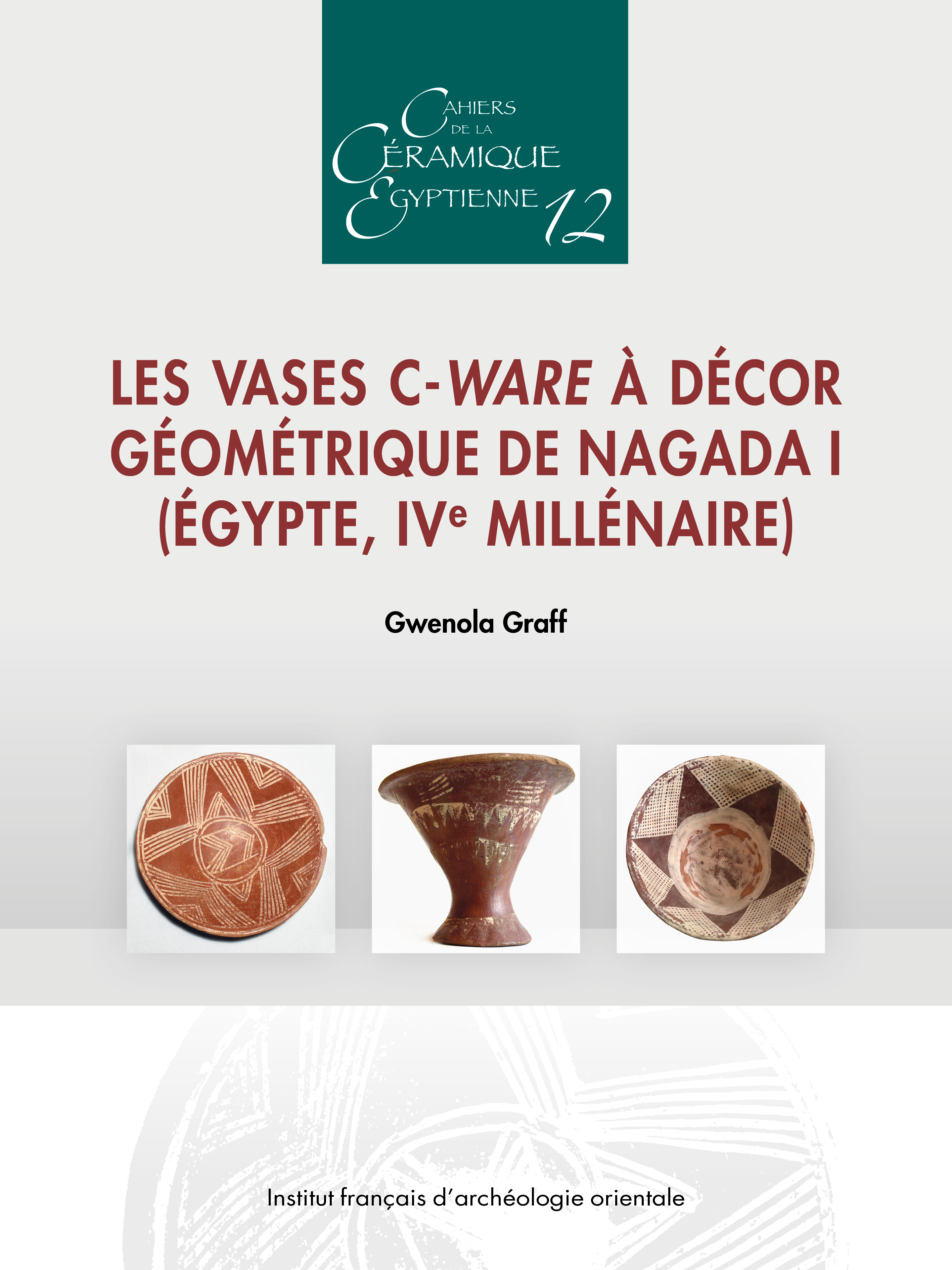

ISBN 9782724710878

2025 IFAO

Collection: BCE 33

Langue(s): français

1 vol. 252 p.

43 € (2150 EGP)

Sylvie Marchand (éd.)

Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 33

Cette nouvelle livraison du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 33) présente dans une première partie son « Parcours régional ». Il s’enrichit cette année encore de l’apport de travaux archéologiques majeurs. Le premier article concerne l’étude d’un ensemble de petites jarres domestiques peintes datées du Moyen Empire provenant du site d’Ayn Soukhna (Bats). Le second présente un assemblage de vases céramiques, égyptiens et importés, et de vases en pierre mis au jour dans une tombe de la XVIIIe dynastie sur le site de Gourob (Gasperini). Les trois contributions suivantes concernent la Haute Égypte. Un premier article présente une collection de 158 moules en terre cuite datés de la XVIIIe dynastie mis au jour pendant la fouille récente d’un quartier artisanal de la cité de « Dazzling Aten tḥn-Ỉtn » proche du temple de Médinet Habou (Hawass, Roheim). Un autre article illustre les niveaux tardifs d’époque byzantine du site de Médamoud qui ont livré récemment un ensemble de vaisselle de table (Barahona-Mendieta). L’article suivant fait le point sur la céramique du Nouvel Empire de Dendara (Marchand, Tristant). Il est suivi d’un article (Hein) qui se veut comme un prolongement du précédent, dans lequel est étudié un groupe céramique spécifique d’origine chypriote, daté du début de la XVIIIe dynastie, mis au jour pendant la fouille récente de la nécropole de Dendara (Marchand, Tristant). Les deux dernières contributions du « Parcours régional » présentent le mobilier céramique de l’oasis de Kharga. Le premier est une synthèse des faciès céramiques locaux et importés de l’époque ptolémaïque à l’époque romaine tardive (Ballet, Chevalier, Evina). Le second article est une présentation de l’atelier de céramiques d’époque romaine tardive du site de Muhammad Tulay situé dans le nord de l’oasis (Gascoigne, Ikram, Herbich, Rossi).

La seconde partie de l’ouvrage comprend l’étude d’ateliers de potiers contemporains, et de leurs productions de vases céramiques, situés dans la périphérie de la ville de Dessouk dans le delta, à proximité de l’antique Bouto (Dupont-Delaleuf, Lecuyot).

Ce numéro est disponible en accès libre sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/bce/401

This new issue of the Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 33) presents in a first part its “parcours régional”. It is rich year by the contribution of major archaeological works. The first paper concerns the study of a set of small painted domestic jars dated to the Middle Kingdom from the site of Ayn Soukhna (Bats). The second presents an assemblage of ceramic vases, Egyptian and imported, and stone vases unearthed in a tomb of the 18th dynasty on the site of Gourob (Gasperini). The following three contributions concern Upper Egypt. A first paper presents a collection of 158 terracotta molds dated to the 18th dynasty unearthed during the recent excavation of an artisanal district of the city of “Dazzling Aten tḥn-Ỉtn” near the temple of Medinet Habu (Hawass, Roheim). Another paper illustrates the late Byzantine levels of the site of Medamoud, which recently yielded a set of tableware (Barahona-Mendieta). The following article reviews the ceramics of the New Kingdom of Dendara (Marchand, Tristant). It is followed by an article (HEIN) which is intended as an extension of the previous one, in which a specific ceramic group of Cypriot origin is studied, dated to the beginning of the 18th dynasty, unearthed during the recent excavation of the necropolis of Dendara (Marchand, Tristant). The last two contributions of the “Parcours régional” present the ceramic furniture of the Kharga oasis. The first is a synthesis of the local and imported ceramic facies from the Ptolemaic period to the late Roman period (Ballet, Chevalier, Evina). The second article is a presentation of the late Roman ceramic workshop of the site of Muhammad Tulay located in the north of the oasis (Gascoigne, Ikram, Herbich, Rossi).

The second part of the volume includes the study of contemporary pottery workshops, and their production of ceramic vases, located on the outskirts of the city of Dessouk in the delta, near the ancient Bouto (Dupont-Delaleuf, Lecuyot).

This issue is available online in open access on OpenEdition: https://journals.openedition.org/bce/401