Catalogue des publications

Les achats en ligne sont suspendus, sauf pour les fichiers. Veuillez contactez : ventes@ifao.egnet.net. J'ai un code promotionnel.

On line orders are suspended, except for files. Please contact : ventes@ifao.egnet.net. I have a promotional code.

Bibliothèque d’étude (BiEtud)

La collection Bibliothèque d’étude (BiEtud) est essentiellement dédiée à la publication de recherches d’excellence portant sur l'Egypte ancienne.

ISBN 9782724711462

2026 IFAO

Collection: BiEtud 194

Langue(s): français

1 vol. 272 p.

70 € (3684 EGP)

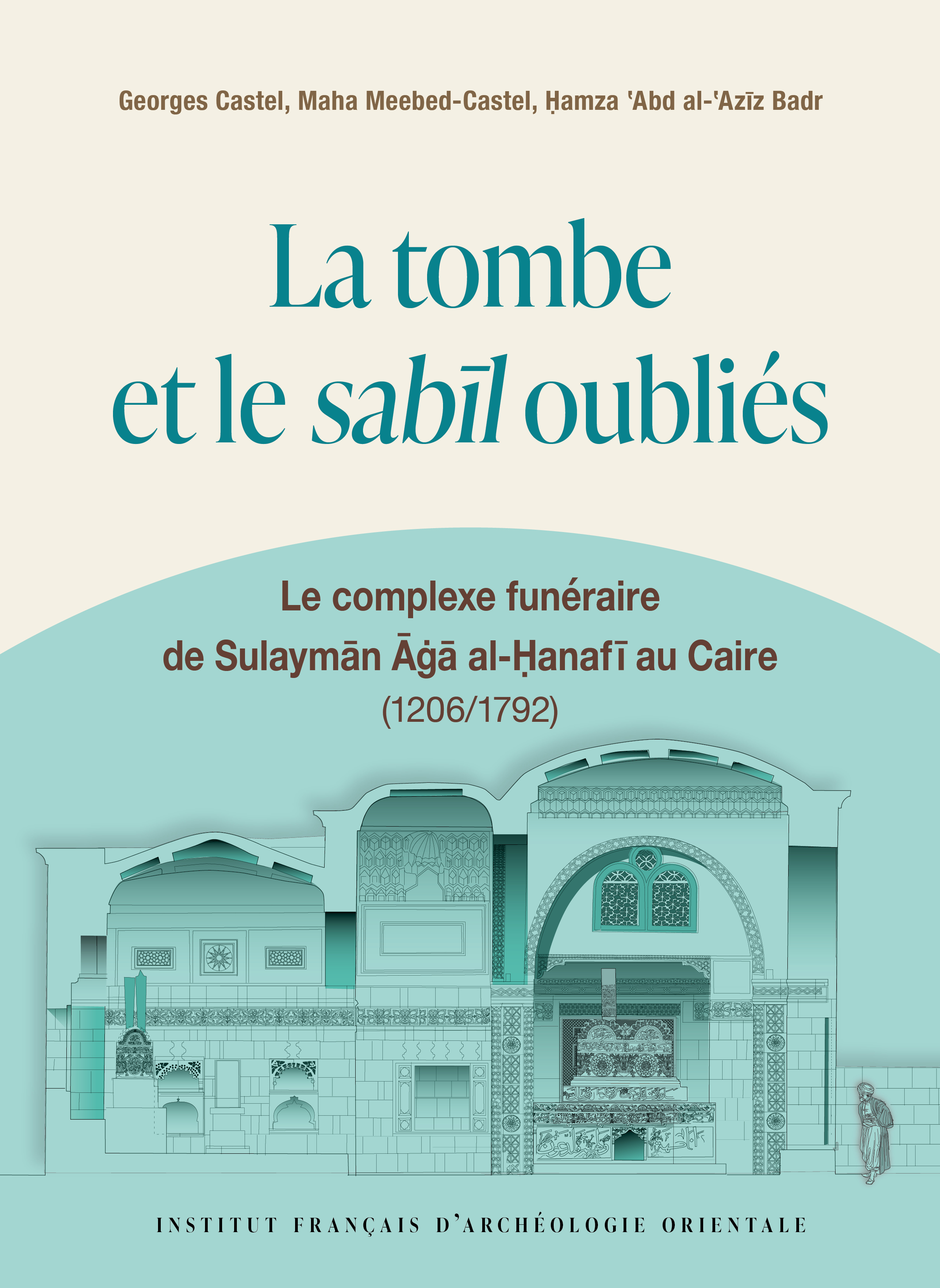

Georges Castel, Maha Meebed-Castel, Hamza Abdelaziz Badr

La tombe et le Sabīl oubliés

Le complexe funéraire de Sulaymān Aġā al-Ḥanafī au Caire (1206/1792)

Cet ouvrage à plusieurs mains est le premier travail consacré à la tombe et au sabīl de l’émir Sulaymān Āġā al-Ḥanafī, un des lieutenants d’Ibrāhīm Bāy al-Kabīr (m. 1817), le gouverneur de l’Égypte avant l’expédition française de 1798. Outre qu’il fournit une description précise de l’architecture et de la décoration de ces deux bâtiments, construits à la fin du xviiie siècle dans le cimetière d’al-Abāǧiyya au Caire, il présente l’ensemble de leurs inscriptions, en arabe et en traduction française, ainsi que l’acte légal par lequel cet ensemble funéraire a été établi en waqf et qui est publié ici également dans les deux langues.

Doté d’une riche iconographie grâce à de nombreux dessins et photographies des différentes parties des deux bâtiments et de leurs inscriptions, La tombe et le sabīl oubliés enrichit notre connaissance des monuments funéraires musulmans de l’Égypte ottomane. Il ne manquera pas d’intéresser les historiens, les philologues et les architectes mais aussi des « lecteurs profanes » qui portent un intérêt aux coutumes religieuses, à l’architecture islamique ou à la langue juridique en Égypte à l’époque moderne. Puisse-t-il, en dévoilant la richesse de l’architecture de ce monument funéraire, la qualité de sa décoration et la beauté de ses inscriptions, aider à conserver une part de l’histoire égyptienne.

This multi-authored work is the first study devoted to the tomb and sabīl of Emir Sulaymān Āġā al-Ḥanafī, one of the lieutenants of Ibrāhīm Bāy al-Kabīr (d. 1817), the governor of Egypt before Napoleon Bonaparte’s expedition. In addition to providing a detailed description of the architecture and decoration of these two buildings, constructed at the end of the 18th century in the al-Abāǧiyya cemetery in Cairo, it presents all of their inscriptions, in Arabic and French translation, as well as the legal document establishing this funerary complex as a waqf, which is also published here in both languages.

With its rich iconography, including numerous drawings and photographs of the different parts of the two buildings and their inscriptions, La tombe et le sabīl oubliés enriches our knowledge of Muslim funerary monuments in Ottoman Egypt. It will be of interest not only to historians, philologists and architects, but also to ‘lay readers’ with an interest in religious customs, Islamic architecture or legal language in Egypt in the modern era. By revealing the richness of this funerary monument’s architecture, the quality of its decoration and the beauty of its inscriptions, it may help to preserve a part of Egyptian history during the Ottoman period.

يُعدّ هذا العمل الجماعي أولَ دراسة مخصَّصة لضريح وسبيل الأمير سليمان آغا الحنفي، أحدِ أعوان إبراهيم بك الكبير، (ت. ١٨١٧م)، والي مصر قبيل الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٨. لا يقتصر الكتاب على تقديم وصف دقيق للعمارة والزخرفة في هذين المبنييْن اللذيْن أُنشئا في أواخر القرن الثامن عشر في مجموعة مقابر الأباجية بالقاهرة، بل يعرض أيضًا مجمل نقوشهما باللغتيْن العربية والفرنسية، إضافة إلى الوثيقة القانونية التي تم بموجبها تخصيص هذه المجموعة الجنائزية للوَقْف، وقد نُشرت هي الأخرى في هذا العمل باللغتيْن.

مزودًا بثراء بصري بفضل عدد كبير من الرسوم والصور الفوتوغرافية لمختلف أجزاء المبنييْن ونقوشهما، يثري كتاب « الضريح والسبيل المنسيّان » معرفتنا بالآثار الجنائزية الإسلامية في مصر العثمانية. ومن المؤكد أنه سيجذب اهتمام المؤرخين واللغويين والمعماريين، وكذلك « القرّاء غير المتخصصين » المهتمين بالعادات الدينية، وبالعمارة الإسلامية، وبالخطاب القانوني في مصر خلال العصر الحديث. عسى أن يساهم هذا العمل في الحفاظ على جزء مهم من التاريخ المصري، من خلال إبراز غنى عمارة هذا الأثر الجنائزي وجودة زخارفه وجمال نقوشه.

- Georges Castel (

: 026771314)

Architecte de fouilles et archéologue à l’IFAO, Georges Castel a dirigé ou codirigé de nombreux programmes de fouilles en Égypte, dont la mission d’Ayn Soukhna de 2001 à 2016. - Maha Meebed-Castel

Maha Meebed-Castel, guide des monuments islamiques et pharaoniques de l’Égypte pour l’Union des Français de l’étranger (UFE) et les professeurs de l’Université américaine au Caire, 1984-2009. - Hamza Abdelaziz Badr (

: 236242164)

Hamza Abdelaziz Badr, professeur d’architecture islamique à la faculté d’archéologie de l’université de Sohag (Égypte).

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710885

2025 IFAO

Collection: BiEtud 191

Langue(s): français

1 vol. 522 p.

86 € (4526 EGP)

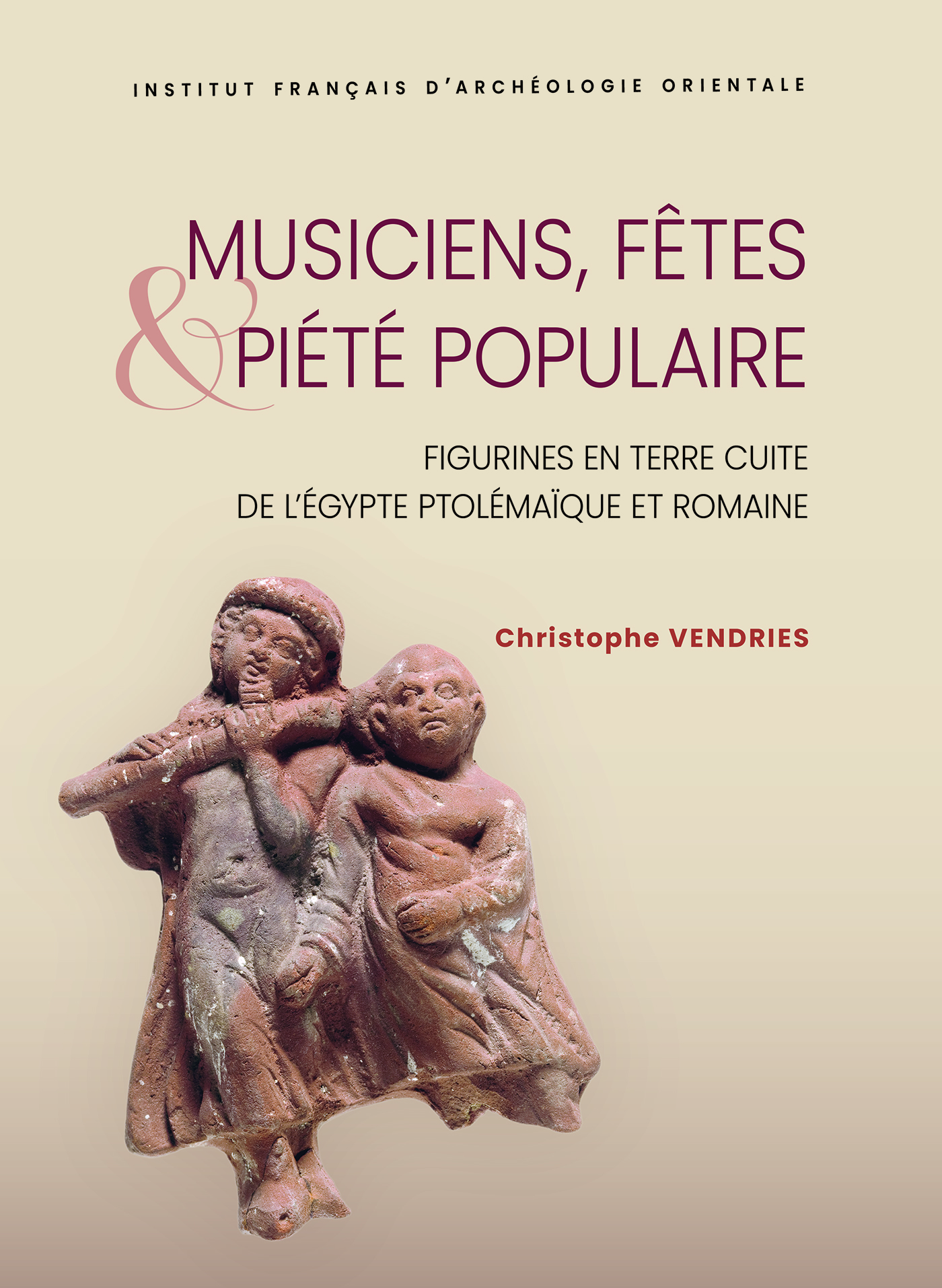

Christophe Vendries

Musiciens, fêtes et piété populaire

Figurines en terre cuite de l’Égypte ptolémaïque et romaine

La singularité des représentations de musiciens et danseurs dans le corpus des terres cuites d’Égypte, du IIIe s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C., ne laisse pas d’étonner. Il importe de replacer ces figurines dans leur contexte, d’appréhender le langage spécifique de la coroplathie et d’inscrire cette production artisanale dans la culture visuelle de l’époque. L’auteur questionne le poids respectif des influences gréco-romaines et des traditions indigènes, les frontières entre sacré et profane et la définition de l’art populaire. Afin d’en éclairer la signification, ce mobilier est mis en regard avec les témoignages textuels et papyrologiques, et confronté à d’autres types de documents figurés. L’ensemble du répertoire trouve une cohérence autour d’un thème fédérateur : les cultes et la fête, car ces figurines témoignent des préoccupations des contemporains tournées vers la crue du Nil et la célébration de l’abondance garantie par les dieux. Expression des croyances collectives, elles offrent un bel exemple de la puissance imaginaire et métaphorique de l’instrument de musique et des vertus positives des sons associés à la fête. Ces petits objets du quotidien, conservés en priorité dans les maisons, invitent chacun à se remémorer ces moments de liesse collective.

Depictions of musicians and dancers in the corpus of Egyptian terracottas (from the 3rd century BCE to the 3rd century CE), are often singular. To understand the language of coroplastic art and situate this handicraft production within the period’s visual culture, it is important to contextualize these figurines. The author discusses the respective influence of Greco-Roman and indigenous traditions, the boundaries between the sacred and the profane, and the definition of popular art. To shed light on their significance, these artifacts are examined alongside textual and papyrological evidence and compared with other types of figurative documents. The repertoire is structured around the main theme of cults and festivals. The terracottas reflect contemporaries’ concerns about flooding of the Nile and celebrations of the abundance guaranteed by the gods. As expressions of collective beliefs, the figurines exemplifly the imaginary and metaphorical power of musical instruments and the positive virtues of sounds associated with festivals. Placed mainly in houses, these everyday objects recall moments of collective jubilation.

الواقع إن التصوير المتَفَرِّد للموسيقيين والراقصين في مجموعة الفخَّار المصري ما بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي يثير الدهشة. ومن الأهمية إعادة وَضْع هذه التماثيل في سياقها، وفهم اللغة الخاصة ﻠﻠ"كوروبلاثيا" [طريقة لصنع المنحوتات عن طريق القَوَالِب] وإدراج هذا الإنتاج الحِرفيّ في حدود الثقافة البصرية في ذلك الوقت. يتساءل الكاتب عن الأهمية التي تُوَلَّى للتأثيرات اليونانية الرومانية والتقاليد المحلية، الحدود بين المقدس والدُنْيَوِيّ وتعريف الفن الشعبي. ومن أجل توضيح معنى هذا الأثاث، يتم مقارنته بالأدلة النَصْيِّة والبردية، ومواجهته بأنواع أخرى من الوثائق المصورة. تُحَقِّق المجموعة بأكملها اتساقًا حول موضوع مُوَحَّد هو العبادات والاحتفال، على اعتبار أن هذه التماثيل تشهد على اهتمامات المعاصرين الموجَّهة نحو فيضان النيل والاحتفال بالوفرة التي تَضْمَنُها الآلهة. وتعبيرًا عن المعتقدات الجماعية، تُقدِّم التماثيل نموذجًا جيدًا للقوة الخيالية والمجازية للآلة الموسيقية وللفضائل الإيجابية للأصوات المرتبطة بالاحتفال. هذه الأشياء اليومية الصغيرة، التي يتم الاحتفاظ بها في المقام الأول في البيوت، تدعو كُل شَخْص إلى تذكُّر لحظات الابتهاج الجماعي هذه.

- Christophe Vendries

Christophe Vendries, professeur à l’université Rennes 2 (UMR 6566 LAHM) et agrégé d’histoire, est spécialiste d’histoire culturelle et d’iconographie de la Rome antique. Ses recherches portent également sur l’archéologie musicale et Pompéi.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724711097

2025 IFAO

Collection: BiEtud 193

Langue(s): français

1 vol. 442 p.

43 € (2263 EGP)

Abbès Zouache

La croisade

Une histoire partagée

Qu’est-ce que la croisade ? Comment prendre en compte l’ensemble des regards qui, depuis plus d’un millénaire, se sont portés sur un phénomène qui, aujourd’hui encore, hante les relations internationales ? Abbès Zouache fait appel à des sources variées, latines, arabes, arméniennes ou grecques, qu’il traite sans volonté préalable de les hiérarchiser, et multiplie les rencontres entre des historiographies arabes et européennes ou américaines qui s’ignorent généralement. Cette démarche lui permet de proposer une nouvelle histoire de la croisade, dont il montre qu’elle est un phénomène mémoriel sans pareil qui, depuis l’appel de Clermont du pape Urbain II, véhicule des enjeux idéologiques et politiques de grande ampleur.

What is the Crusade? How can we take into account all the views that have been expressed for more than a thousand years on a phenomenon that still haunts international relations today? Abbès Zouache draws on a variety of sources—Latin, Arabic, Armenian and Greek—which he treats without any prior intention of ranking them, and increases the number of encounters between Arab and European or American historiographies, which are generally unaware of each other. This approach allows him to propose a new history of the Crusade, which he shows to be a unique memorial phenomenon that, from the time of Pope Urban II's Clermont Appeal, has been a vehicle for far-reaching ideological and political issues.

ما هي الحروب الصليبية؟ كيف يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الرؤى التي تناولت هذه الظاهرة على مدى أكثر من ألف عام، والتي لا تزال حتى اليوم تؤرق العلاقات الدولية؟ يعتمد عباس زواش على مجموعة متنوعة من المصادر منها اللاتينية والعربية والأرمنية واليونانية، ويتعامل معها دون أي نية مسبقة لتأسيس تراتبية فيما بينها، كما يضاعف فرص الالتقاء بين أعمال المؤرخين العرب والأوروبيين أو الأمريكيين، الذين يجهلون بعضهم البعض بشكل عام. ويمكّنه هذا النهج من اقتراح تاريخ جديد للحروب الصليبية، التي يبيِّن أنها ظاهرة فريدة للذاكرة، كانت وما برحت، منذ نداء البابا أوربان الثاني في كليرمونت، وسيلة ناقلة لقضايا أيديولوجية وسياسية بعيدة المدى.

- Abbès Zouache (

: 088010481)

Abbès Zouache est médiéviste, historien et philologue. Directeur de recherche au CNRS, il est directeur des études de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire depuis septembre 2021. De 2017 à 2021, il a dirigé le Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS), renommé en 2020 Centre français de recherche de la péninsule Arabique (CEFREPA). Spécialiste de la guerre et de la paix dans l'Orient médiéval (Xe-XVe siècle), il s'intéresse tout particulièrement aux relations islamo-chrétiennes dans le cadre de la croisade.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710892

2025 IFAO

Collection: BiEtud 192

Langue(s): français

1 vol. 520 p.

127 € (6684 EGP)

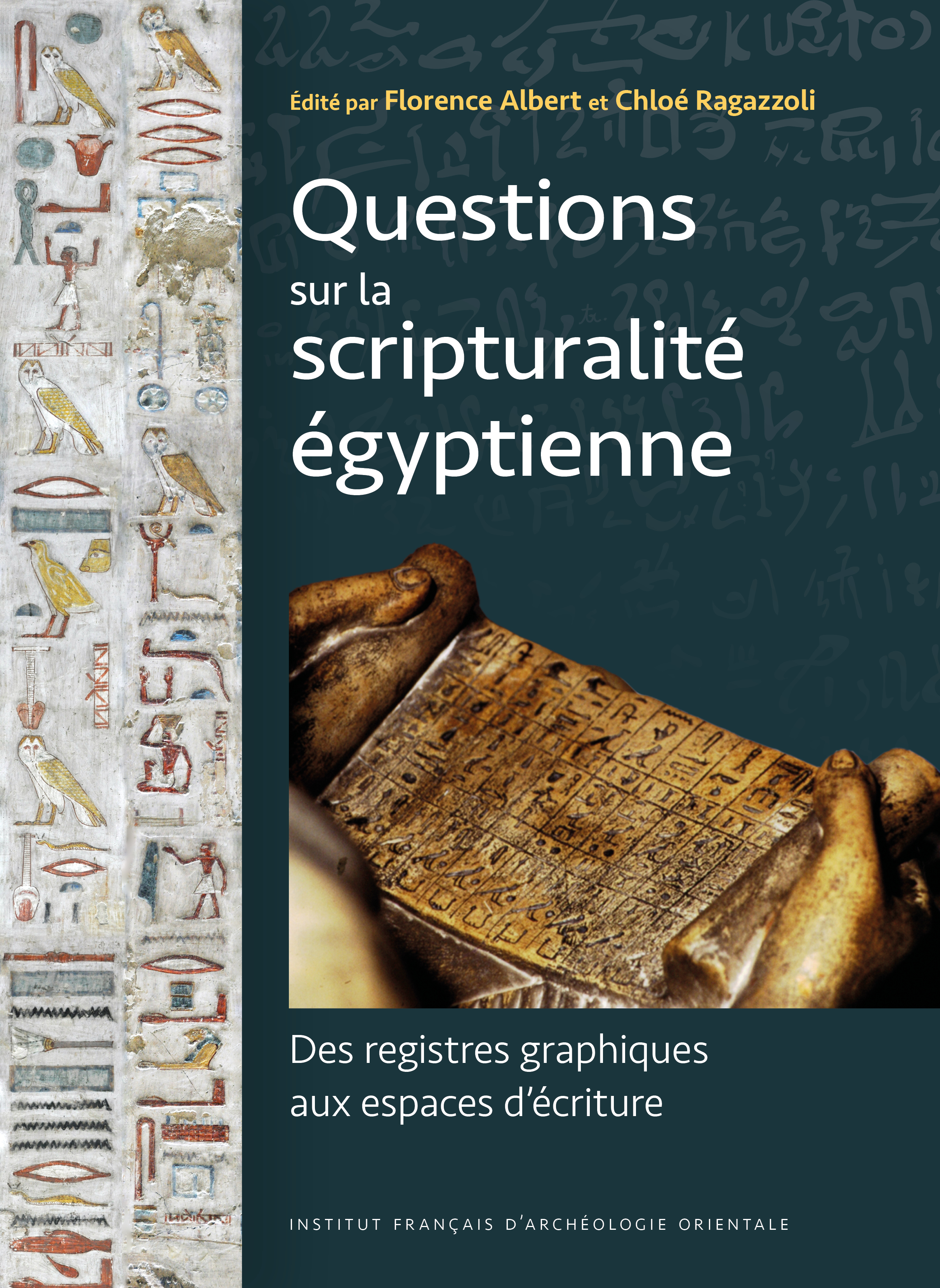

Florence Albert (éd.), Chloé Ragazzoli (éd.)

Questions sur la scripturalité égyptienne

Des registres graphiques aux espaces d’écriture

Texte, écritures, livre, qu’ils soient de pierre ou de papyrus, sont des objets culturels dont les définitions, souvent implicites, varient dans le temps et l’espace. Leur articulation révèle des régimes d’écriture où les notions d’auteur, d’œuvre et de scripteur prennent des sens particuliers : les historiciser ouvre de nouvelles perspectives sur la portée, la production, et l'usage des textes. Ce volume présente les pistes suivies collectivement pour saisir la culture de l’écrit et les ressorts de la scripturalité égyptienne, dans le cadre du programme Écritures (Ifao, Sorbonne Université, avec le soutien de l'IUE), consacré à l’archéologie et à l’anthropologie des pratiques d’écriture en Égypte. On trouvera dans ce livre des contributions issues de deux ateliers, organisés en 2019 et 2021, qui ont porté sur la forme visuelle des textes et sur les conséquences en termes de signification et de fonctionnement de leurs différentes mises en espace.

Bilan d’un cheminement réflexif sur les pouvoirs de l’écriture et les éléments non verbaux qui contribuent également au sens d’un texte, les dix-sept contributions de cet ouvrage brossent un vaste paysage de l’écrit, sans cesse reconfiguré, soustrait au regard ou exposé, à travers manuscrits, tombes et matériel funéraire. En examinant les pratiques d’accommodation du produit écrit à travers ses manifestations matérielles, elles proposent des notions – registre graphique, espace scriptural, grammaire spatiale- et explorent des études de cas – manuscrits sur pierre, circulation des textes en contexte funéraire, exposition pariétale d’écriture cursive – qui contribuent à une approche de l’écriture en Égypte ancienne et au-delà, qui prenne pleinement en compte sa dimension matérielle, anthropologique et sociale.

"Text," "writings," "book"—whether of stone or papyrus—are cultural objects whose definitions, often implicit, vary across time and space. Their articulation reveals distinct regimes of writing, where the notions of "author," "work," and "scribe" take on particular meanings; historicising these notions opens new perspectives on the meaning of texts and on their world of production and reception. This volume presents the pathways collectively pursued to grasp the culture of writing and the dynamics of Egyptian scriptural practices within the framework of the Écritures programme (Ifao, Sorbonne University), dedicated to the archaeology and anthropology of writing practices in Egypt. The book includes contributions from two workshops, held in 2019 and 2021, which focused on the visual form of texts through the concept of graphic register, as well as on the semantic and pragmatic implications of their spatial arrangements.

Reflecting on the powers of writing and the non-verbal elements that also contribute to a text's meaning, the twenty contributions in this volume paint a broad picture of writing, constantly reconfigured—whether cursive or hieroglyphic, concealed or displayed—across manuscripts, tombs, and funerary material. Examining the ways in which written products are adapted in their material manifestations, these contributions propose concepts such as graphic register, scriptural space, and spatial grammar, and explore case studies—from stone manuscripts to the circulation of texts in funerary contexts and the parietal display of cursive writing—that contribute to an approach to writing in ancient Egypt and beyond, which fully considers its material, anthropological, and social dimensions.

يُعَدُّ "النص والكتابات والكِتاب"، سواء كانوا من الحجر أو من البردي، أشياءً ثقافية تختلف تعريفاتها الضمنية في كثير من الأحيان باختلاف الزمان والمكان. وتكشف صياغتها عن أنظمة للكتابة، تتخذ فيها مفاهيم "المؤَلِّف والعَمَل والنَّاسخ" معانٍ خاصة؛ ويفتح تأريخها آفاقًا جديدة حول معنى النصوص والظروف المتعلقة بإنتاجها وتلقيها. ويَعْرِض هذا الكتاب السُّبُل المتبعة بصورة جماعيّة لفهم ثقافة الكتابة والدوافع المصرية للطابع الخَطِّيّ الأساسي، وذلك في إطار البرنامج الخاص بالكتابات (المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، جامعة السوربون)، المخصص لعلم آثار وأنثروبولوﭼﻴﺎ ممارسات الكتابة في مصر. كما سنجد في هذا الكتاب مساهمات ناتجة عن ورشتيّ عمل عُقدتا عاميّ ٢٠١٩ و٢٠٢١، رَكَّزَتَا على الشكل المرئي للنصوص، والنتائج المترتبة على مواضعها المختلفة من ناحية المعنى والأداء. وترسِم المقالات العشرون في هذا الكتاب مشهدًا موسعًا للكتابات التي يُعاد تشكيلها باستمرار، سواء أكانت الكتابة المختصرة أو الهيروغليفية، مخفية عن الأنظار أو مكشوفة، من خلال المخطوطات والمقابر والمواد الجنائزية، وذلك من خلال حصيلة رحلة تأملية في قُدرات الكتابة والعناصر غير اللفظية، التي تسهم أيضًا في معنى النص. وعَبْر دراسة الممارسات التي يتم من خلالها تكييف المنتج المكتوب في تجلياته المادية، تُقدم هذه المقالات مفاهيمًا تُسْهِم في وَضْع نَهْج للكتابة في مصر القديمة وما بعدها، تأخذ في الاعتبار الكامل أبعادها المادية والأنثروبولوﭼﻴﺔ والاجتماعية؛ مثل السجل التصويري، والمساحة الخطِّية، والقواعد النحوية الخاصة بالمكان؛ كما تستكشف دراسة حالات مثل الكتابة المختصرة على الحجر، وتداول النصوص في السياق الجنائزي، والعرض الجداري للكتابة المتصلة.

- Florence Albert (

: 145084876)

Égyptologue hiératisante, ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) au Caire, centre particulièrement ses recherches sur la littérature funéraire tardive et ses modes de transmission. - Chloé Ragazzoli (

: 132231360)

Chloé Ragazzoli est égyptologue, spécialiste d’histoire culturelle et des pratiques lettrées de l’Égypte ancienne. Elle est actuellement directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales où elle occupe une chaire intitulée « Écritures, savoirs, pouvoirs : le laboratoire égyptien » et ses recherches portent sur l’écriture, les scribes, les textes anciens et leur expérience moderne. Elle mène notamment un programme de terrain sur les inscriptions que les scribes de l'Égypte ancienne laissaient sur les monuments qu’ils visitaient.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710441

2024 IFAO

Collection: BiEtud 188

Langue(s): anglais

1 vol. 496 p.

100 € (5263 EGP)

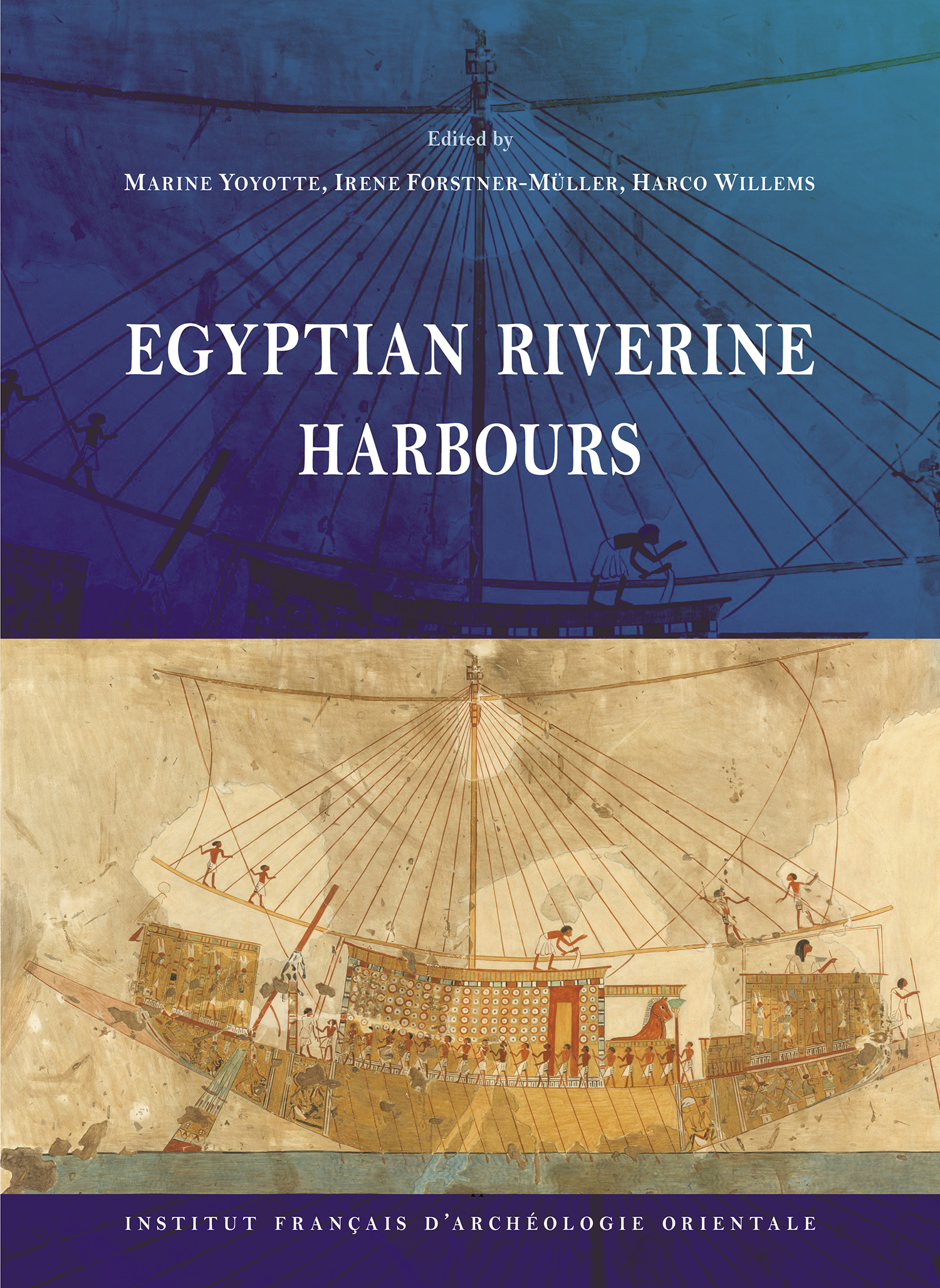

Marine Yoyotte (éd.), Harco Willems (éd.), Irene Forstner-Müller (éd.)

Egyptian Riverine Harbours

Proceedings of the Symposium Held at IFAO, Cairo (15th-18th September 2019)

This book is the proceedings of the first symposium of the working group "Egyptian Riverine Harbours", held at Ifao (Cairo) from 15 to 18 September 2019. This working group, led by Marine Yoyotte, Irene Forstner-Müller and Harco Willems, is part of a collaboration between IFAO, OeAI (Cairo branch) and KU Leuven.

The volume brings together nineteen both innovative, interdisciplinary contributions from the Pharaonic period to the Middle Ages, representing the first attempt yet to understand ancient Egyptian harbours, their function and their integration in the network of Egyptian waterways.

The various articles, written by specialists in each of the aforementioned fields, bring together textual, archaeological and geomorphological data considered to understand the role of river harbours in the specific Nile landscape.

Ce livre contient les actes du premier colloque du groupe de travail « Egyptian Riverine Harbours », organisé à l’Ifao (Caire) du 15 au 18 septembre 2019. Ce groupe de travail, dirigé par Marine Yoyotte, Irene Forstner-Müller et Harco Willems, est le fruit d’une collaboration entre l’Ifao, l’OeAI (Caire) et l’université de KU Leuven.

Ce volume rassemble dix-neuf contributions à la fois innovantes et interdisciplinaires allant de l’époque pharaonique au Moyen Âge. Il s’agit de la première tentative jamais effectuée de comprendre les ports fluviaux de l’Égypte ancienne, leur fonction et leur intégration dans le réseau des voies navigables égyptiennes.

Les différents articles, rédigés par des spécialistes dans chacun des domaines précités, rassemblent des données textuelles, archéologiques et géomorphologiques permettant de comprendre le rôle des ports fluviaux dans le paysage spécifique du Nil.

يُشَكِّل هذا الكتاب وقائع الندوة الأولى لمجموعة عمل "الموانئ النهرية المصرية"، التي عُقِدَت بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (القاهرة) في الفترة من ١٥ إلى ١٨ سبتمبر ٢٠١٩. قادَ مجموعة العمل مارين يويوتMarine Yoyotte ، إيرين فورستنر مولر Irene Forstner-Müllerوهاركو ويلمزHarco Willems . وهي ثمرة التعاون بين المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، المعهد النمساوي للآثار بالقاهرة وجامعة لوﭭﺎن الكاثوليكية.

يَجْمَع الكتاب تسعة عشر مساهمة مبتكرة ومتعددة التخصصات في آنٍ واحد من الفترة الفرعونية إلى العصور الوسطى. وهي تُمثِّل المحاولة الأولى حتى الآن لفهم وظيفة الموانئ المصرية القديمة واندِمَاجها في شبكة الطرق المائية المصرية. كما تَجْمَع المقالات المختلفة بين المعطيات النصية والأثرية والچيومورفولوچية [علم وصف ودراسة أشكال الأرض] التي تُعيننا على فهم دور الموانئ النهرية في الإطار المحدَّد لنهر النيل، وقد كتبها متخصصون في كل مجال من المجالات المذكورة.

- Marine Yoyotte (

: 179247514)

Marine Yoyotte is Research associate at CNRS (UMR 7041 ArScAn, team HAROC). She is a former Scientific Member at Ifao and Marie Skłodowska-Curie fellow. Since 2017, she has been leading the Ifao excavations at the New Kingdom site of Gurob (Fayum area). For over 15 years, she has been a dynamic expert in the various domains of the study of royal women, the mobility of the court and the ancient Egyptian riverine harbours. - Harco Willems (

: 051628651)

Harco Willems is Emeritus Professor of Egyptology at KU Leuven (Belgium). His research interests include the geomorphology of the Nile, text analysis (most importantly of funerary texts, but also of economic and historical documents), and archaeology. He has been the director of the KU Leuven archaeological project at Shanhur, and is currently the director of the KU Leuven excavations at Dayr al-Barsha. - Irene Forstner-Müller (

: 092042759)

Irene Forstner-Müller is the head of the Cairo Branch of the Austrian Archaeological Institute/Austrian Academy of Sciences. A leading specialist in Middle Kingdom and Second Intermediate Period Egypt, her research has a special focus on the archaeology of Egyptian settlements. She has directed the excavations at Tell el-Dab‘a, the capital of the Hyksos, in the eastern Nile delta, for many years and more recently also the joint Egyptian-Austrian mission to Kom Ombo.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710564

2024 IFAO

Collection: BiEtud 190

Langue(s): français

1 vol. 320 p.

70 € (3684 EGP)

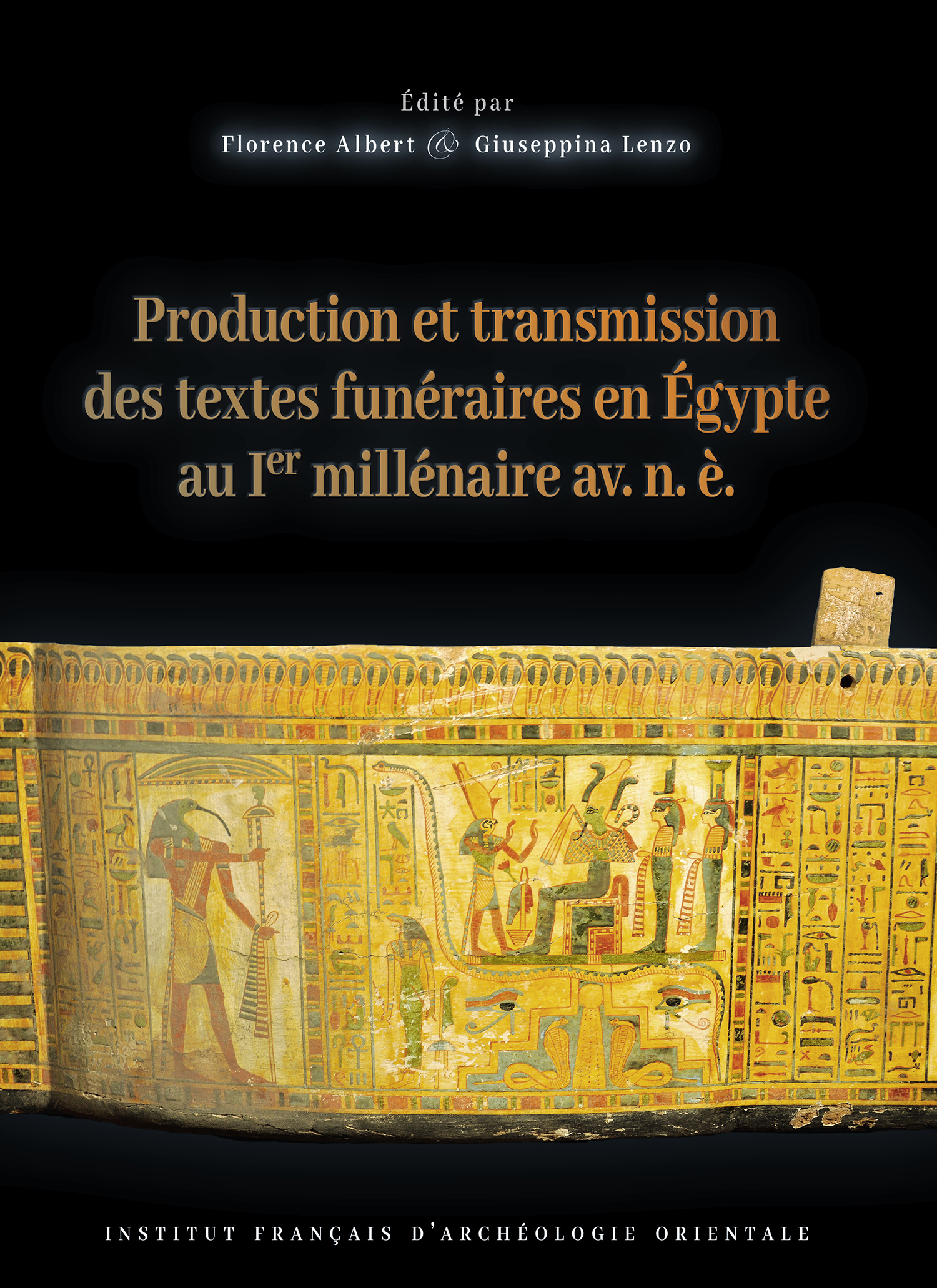

Florence Albert (éd.), Giuseppina Lenzo (éd.)

Production et transmission des textes funéraires en Égypte au Ier millénaire av. n. è.

Ce volume réunit douze contributions issues du colloque international « Les textes funéraires en Égypte au Ier millénaire av. n. è. : continuités et changements de la Troisième Période intermédiaire à la Basse Époque » qui s’est déroulé à l’université de Lausanne en septembre 2021, en partenariat avec l’Institut français d’archéologie orientale et l’université de Bâle. Les études présentées dans cet ouvrage concernent plus particulièrement les textes funéraires de la Troisième Période intermédiaire (1069-664 av. n. è.) et l’époque tardive (664-332 av. n. è.), tout en faisant un lien avec la période qui précède – le Nouvel Empire – et celle qui suit – l’époque ptolémaïque.

Les articles sont présentés de manière diachronique afin de mettre en avant les particularités de chaque période et d’identifier les modes de transmission d’une période à l’autre. Les divers supports sur lesquels sont recopiés ces textes (papyrus, parois de tombes, cercueils) sont également pris en compte. L’ouvrage permet ainsi de dresser un état des lieux sur le développement des textes funéraires et de leurs supports de transmission durant ces périodes.

This volume gathers twelve contributions from the international colloquium "Funerary Texts in Egypt during the First Millennium BCE: Continuity and Change from the Third Intermediate Period to the Late Period", which took place at the University of Lausanne in September 2021, in partnership with the Institut français d'archéologie orientale and the University of Basel. The articles presented in this book focus on the funerary texts of the Third Intermediate Period (1069-664 BCE) and the Late Period (664-332 BCE), while making a link with the preceding period—the New Kingdom—and the following one—the Ptolemaic period.

The articles are presented diachronically in order to highlight the particularities of each period and to identify the modes of transmission from one period to another. The various media on which these texts are copied (papyrus, tomb walls, coffins) are also taken into account. The book thus provides an overview of the development of funerary texts and their transmission media during these periods.

يَجْمَع هذا الكتاب اثني عشر مساهمة صادرة عن المؤتمر الدولي "النصوص الجنائزية في مصر في الألفية الأولى قبل الميلاد: الاستمرارية والتغيرات من عصر الانتقال الثالث إلى العصر المتأخر" الذي عُقِدَ في جامعة لوزان في سبتمبر ٢٠٢١، بالشراكة مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة بازل. تتعلق الدراسات المُقَدَّمة في هذا العمل على نحو خاص بالنصوص الجنائزية لعصر الانتقال الثالث (١٠٦٩-٦٦٤ ق.م) والعصر المتأخر (٦٦٤-٣٣٢ ق.م)، مع ربط العصرين بفترة الدولة الحديثة التي تسبقهما، وبالعصر البطلمي الذي يليهما.

تُعرَض المقالات بشكل تَعاقُبيّ من أجل إبراز خصوصيات كل فترة، والتعرُّف على طرق النقل من فترة إلى أخرى. كما تؤخذ في الاعتبار وسائط الكتابة المختلفة التي نُسِخَت عليها هذه النصوص (برديات، جُدارن مقابر، توابيت). يتيح العمل بالتالي الوقوف على وضع تطور النصوص الجنائزية، ووسائل نقلها خلال تلك الفترات.

- Florence Albert (

: 145084876)

Égyptologue hiératisante, ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) au Caire, centre particulièrement ses recherches sur la littérature funéraire tardive et ses modes de transmission. - Giuseppina Lenzo (

: 120620049)

Giuseppina Lenzo est maître d’enseignement et de recherche en religion de l’Égypte ancienne à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne. Elle est titulaire d’un doctorat en égyptologie (Université de Genève) et d’une Habilitation à diriger des recherches en Sciences religieuses (EPHE, Paris). Elle travaille notamment sur les textes funéraires de la Troisième Période intermédiaire.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

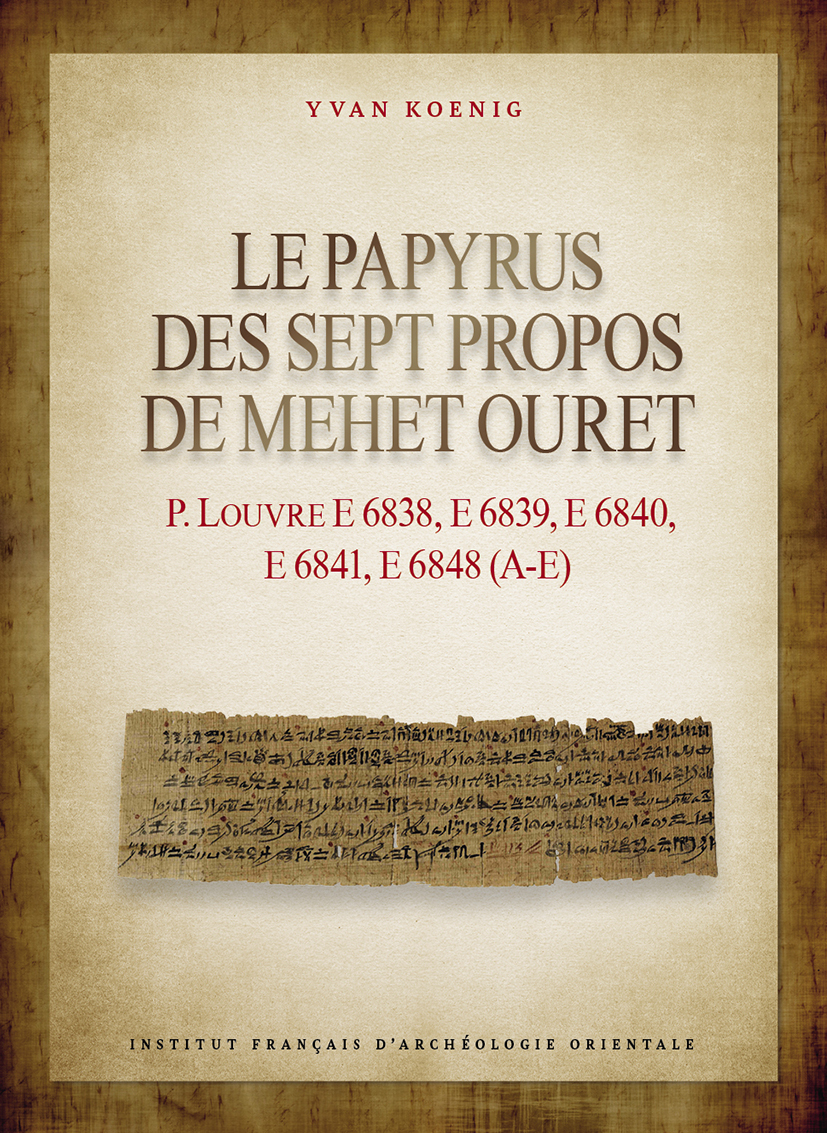

Yvan Koenig

Le papyrus des Sept Propos de Mehet Ouret

P. Louvre E 6838, E 6839, E 6840, E 6841, E 6848 (A-E)

Le papyrus magique des Sept Propos de la vache Mehet Ouret se distingue par son originalité. Ce long papyrus est l’œuvre d’un « scribe du livre du dieu », le texte a été élaboré dans un temple à l’époque ramesside, comme l’indique la paléographie. La composition en est soignée : elle décrit le passage nocturne de la vache porteuse du disque solaire dans l’océan primordiale (le Noun). Ce parcours est divisé en plusieurs formules qui sont toutes construites sur le même modèle. Dans chacune d’elles on distingue un texte que l’on devait réciter (rite oral), suivi d’un rituel pratique qui était à faire (rite manuel).

L’influence des grands livres funéraires royaux se fait sentir, mais au lieu de décrire la régénération du soleil au matin, il se concentre sur la traversée nocturne de Mehet Ouret qui culmine à l’aube avec la récitation solennelle des Sept Propos organisateurs de l’univers. Le texte se présente donc comme une liturgie utilisée par un particulier qui est nommé dans le courant du texte, Bakenkhonsou afin de lui conférer une puissance magique équivalente à celle d’un dieu. C’est donc un texte profondément original, mais qui annonce les rituels de l’époque tardive et hellénistique.

The magical papyrus of the Seven Propositions of the cow Mehet Weret stands out for its originality. This long papyrus is the work of a "scribe of the divine book", the text having been drawn up in a temple during the Ramesside period, as revealed by the paleography. The composition is meticulous: it describes the nocturnal passage of the cow carrying the solar disk through the primordial ocean (the Nun). This journey is divided into several stages, all built on the same model. In each case, there is a text to be recited (oral rite), followed by a practical ritual to be performed (manual rite).

The influence of the great royal funerary books is obvious, but instead of describing the regeneration of the sun in the morning, it concentrates on the nocturnal crossing of Mehet Weret, culminating at dawn in the solemn recitation of the Seven Propositions organizing the universe. The text is thus presented as a liturgy used by an individual who is named Bakenkhonsou in the course of the text, in order to confer on him a magical power equivalent to that of a god. It is therefore a profoundly original text, but one that foreshadows the rituals of the late and Hellenistic periods.

تتميز البردية السحرية الخاصة بمقولات "مِحت وِرت" السبعة بطابعها الفريد. فهذه البردية الطويلة هي نتاج عَمل "ناسِخ كتاب الإله"؛ وتُشير دراسة الكتابة أن النص قد صِيِغَ في أحد معابد عصر الرعامسة. الكتابة عليها مُتقنة؛ وهي تصف العبور الليلي للبقرة حامِلة قرص الشمس في المحيط الأزلي (اﻠ"نون"). ينقسم هذا العبور إلى عدة صِيَّغ مبنية جميعها على نفس النموذج. وفي كل منها٬ يمكن تمييز نصًّا ينبغي تلاوته (طقس شفهي)، يتبعه طقوسًا عملية يجب القيام بها (طقس يدوي).

نشعر بتأثير الكتب الجنائزية الملكية الكبيرة، ولكن بدلًا من وصف تَجَدُّد الشمس في الصباح، يَنصَّب تركيز النص على العبور الليلي ﻠ"مِحت وِرت"، والذي يصل إلى ذروته عند الفجر مع التلاوة المقدسة للمقولات السبعة المنظِّمة للكون. وعليه، يظهر النص كشَعِيرَة دينية يستخدِمها فرد يُسَمَّى في سير النص باكن خونسو، من أجل منحه قوة سحرية تعادل قوة الإله. لذلك فهو نص مُبْتكر للغاية، يُعلِن عن طقوس العصر المتأخر والهلنستي.

- Yvan Koenig (

: 026951762)

Né en 1947, Yvan Koenig a étudié à la Sorbonne et à l’EPHE. Membre scientifique de l’IFAO, il a été chargé de recherches au CNRS, chargé de conférences à l’EPHE IVe section puis chargé d’enseignement à l’Institut catholique. Spécialiste de l’écriture cursive (hiératique), il s’est progressivement spécialisé dans l’étude et la publication de textes magiques pharaoniques.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724710205

2024 IFAO

Collection: BiEtud 187

Langue(s): allemand

1 vol. 414 p.

gratuit - free of charge

Christian Leitz (éd.)

Kurzbibliographie zu den übersetzten Tempeltexten der griechisch-römischen Zeit, 7e éd.

Ce livre fait suite à l’ouvrage de Jean-Claude Grenier : Temples ptolémaïques et romains. Répertoire bibliographique (index des citations 1955-1974, incluant l’index des citations de 1939 à 1954 réunies par N. Sauneron), BiEtud 75, Le Caire, 1979. Afin d'offrir au chercheur un outil d’actualité, il est dorénavant disponible sur le site de l’Ifao (www.ifao.egnet.net) et régulièrement mis à jour sous la responsabilité de Christian Leitz.

This book updates Jean-Claude Grenier’s Temples ptolémaïques et romains. Répertoire bibliographique : Index des citations 1955-1974, incluant l’index des citations de 1939 à 1954 réunies par N. Sauneron, BiEtud 75, Cairo, 1979. In order to provide scholars with an ever-relevant research tool, the bibliography is available on the IFAO website (www.ifao.egnet.net), with regular updates reviewed by Christian Leitz.

- Christian Leitz (

: 070209448)

Christian Leitz est professeur d’égyptologie à Tübingen (depuis 2004). Il a été professeur invité à l’École Pratique des Hautes Études, Paris (2007), au Collège de France (2009), à l’université du Caire (2013).

ISBN 9782724710144

2024 IFAO

Collection: BiEtud 186

Langue(s): anglais

1 vol. 112 p.

22 € (1158 EGP)

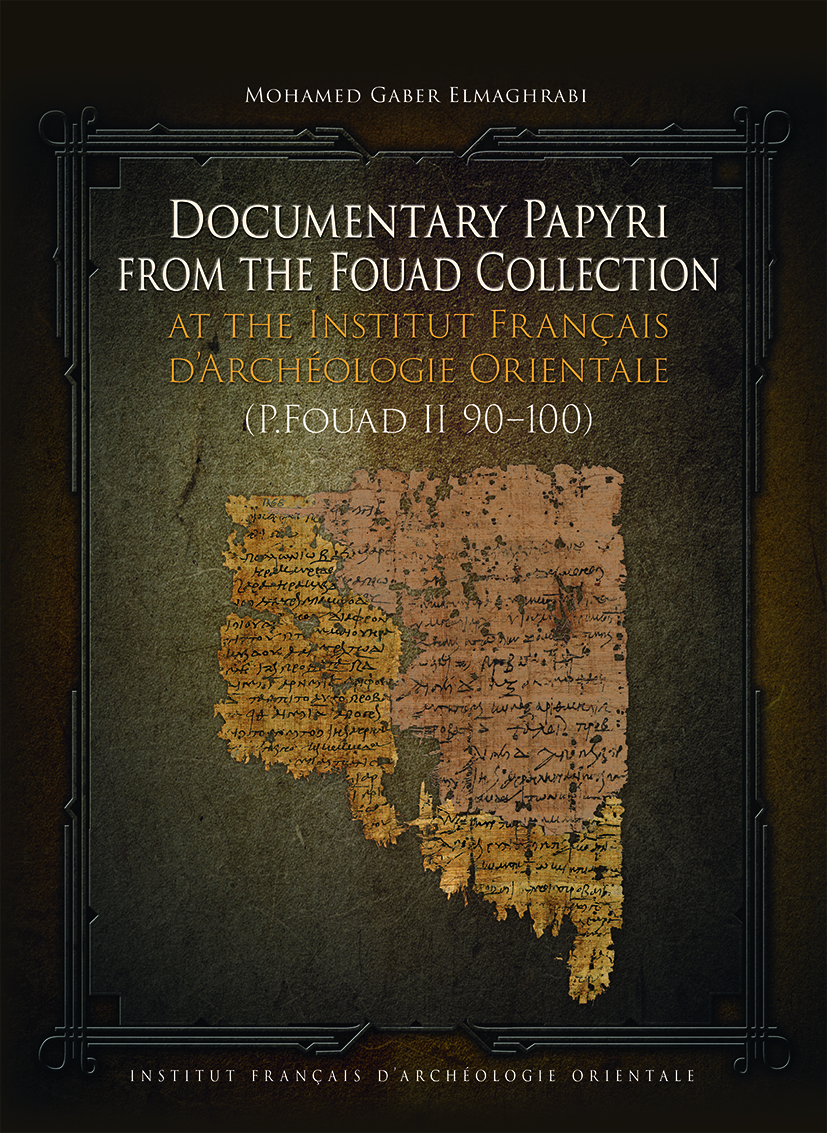

Mohamed Gaber Elmaghrabi

Documentary Papyri from the Fouad Collection at the Institut Français dʼArchéologie Orientale (P.Fouad II 90–100)

This book offers editions of eleven Greek documentary papyri from the Fouad Collection. The bulk of the collection was purchased in 1930 by King Fouad I of Egypt and donated to the Société royale égyptienne de papyrologie (later known as Société Fouad I de Papyrologie). The collection was augmented through further purchases or donations in the following years, and has been deposited at the IFAO since 1961. The introduction to this volume provides an outline of the origins and the acquisition history of the collection.

In this volume, the edited papyri are a mixture of private and public documents (declarations, petitions, contracts, receipts, etc.) that mirror the everyday life of different strata of the society and the daily operations of the local provincial administration in Roman Egypt. These documents date from the early first century CE to the early third century CE, and originate from the Arsinoite, Oxyrhynchite and Lykopolite nomes. They are chronologically arranged and each one is presented with an introduction, its Greek transcription, a translation and commentary, and images. This book will be of interest to papyrologists and historians of Graeco-Roman Egypt.

Ce livre propose l’édition de onze papyrus documentaires grecs de la collection Fouad. La majeure partie de la collection a été achetée en 1930 par le roi Fouad Ier d’Égypte et donnée à la Société royale égyptienne de papyrologie (connue plus tard sous le nom de Société Fouad Ier de papyrologie). La collection s’est enrichie grâce à d’autres achats ou dons au cours des années suivantes, et est conservée à l'Ifao depuis 1961. L'introduction de ce volume donne un aperçu des origines et de l'historique des acquisitions de la collection.

Les papyrus ici édités consistent en des documents privés et publics (déclarations, pétitions, contrats, reçus, etc.) qui reflètent la vie quotidienne des différentes couches de la société et le quotidien de l’administration provinciale locale dans l'Égypte romaine. Ces documents datent du début du ier siècle de notre ère jusqu'au début du iiie siècle, et proviennent des nomes Arsinoïte, Oxyrhynchite et Lykopolite. Ils sont classés par ordre chronologique et chacun d’entre eux est présenté avec une introduction, sa transcription grecque, une traduction et un commentaire, ainsi que des images. Ce livre intéressera les papyrologues et les historiens de l’Égypte gréco-romaine.

يقدم هذا الكتاب نشرًا لإحدى عشرة بردية وثائقية يونانية من مجموعة فؤاد. قد اشترى الملك فؤاد الأول، ملك مصر، الجزء الأكبر من المجموعة عام ١٩٣٠ ثم وهبه إلى الجمعية الملكية المصرية لعلم أوراق البردي (التي عُرفت لاحقًا باسم "جمعية فؤاد الأول لعلم أوراق البردي"). وقد ازدادتمحتويات المجموعةمن خلال الشراء أو الهبات الأخرى على مر السنوات التالية، وتم إيداعها لدى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao) منذ عام ١٩٦١. تعطي مقدمة الكتاب عرضًا تاريخيًا لعمليات الاقتناء وأصول المجموعة.

تشكل البرديات المنشورة في الكتاب مزيجًا من الوثائق الخاصة والعامة (إقرارات والتماسات وعقود وإيصالات، الخ) التي تعكس الحياة اليومية لطبقات المجتمع المختلفة ونشاط الإدارة الإقليمية المحلية في مصر الرومانية. وتعود هذه الوثائق إلى الفترة ما بين بداية القرن الأول الميلادي حتى بداية القرن الثالث الميلادي، ومصدرها إقليم أرسينويه (الفيوم) وأوكسيرينخوس (البهنسا) وليكوبوليس(أسيوط). وهي مصنفة وفق ترتيب زمني ويتم تقديم كل بردية منها بتمهيد يليه نسخ للنص اليوناني وترجمته، علاوة على صور وتعليقات. وسيكون الكتاب محل اهتمام المتخصصين في علم البردي والمؤرخين والباحثين في تاريخ مصر في العصرين اليوناني-الروماني.

- Mohamed Gaber Elmaghrabi (

: 183056035)

Mohamed Elmaghrabi is a professor of Graeco-Roman History and Civilization, Alexandria University and Acting Dean of the faculty of Archaeology and Languages, Matrouh University.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724709674

2023 IFAO

Collection: BiEtud 185

Langue(s): anglais

1 vol. 424 p.

45 € (2368 EGP)

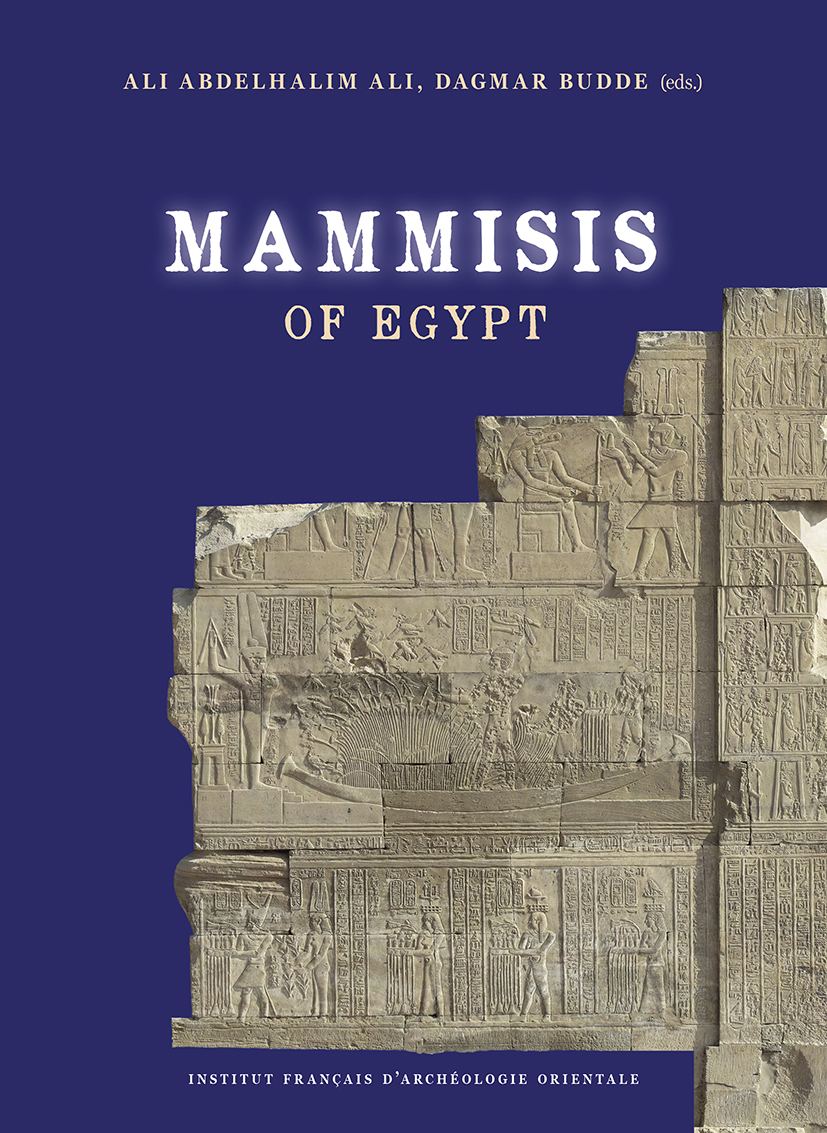

Ali Abdelhalim Ali (éd.), Dagmar Budde (éd.)

Mammisis of Egypt

Proceedings of the First International Colloquium, held in Cairo, IFAO, 27-28 March 2019

Birth Houses (Mammisis) are important components of late Egyptian temple complexes but have not been investigated in detail since the fundamental study of François Daumas published in 1958. In the meantime, new archaeological findings as well as re-evaluations of theology and piety in Greco-Roman Egypt have considerably expanded our traditional understanding of these extraordinary buildings. Therefore, reassessment of phenomena and expanded research approaches need to be undertaken.

This book presents the printed versions of the lectures given by international Egyptologists at the IFAO in Cairo on March 27-28, 2019, as part of the 1st Colloquium on “Mammisis of Egypt”. In the publication, criteria and reconsiderations are put up for discussion that can be decisive for the identification and definition of Mammisis. The spectrum of topics ranges from theological basics (including the significant birth cycle) and typical features, through historical development and cultic events, to the architecture of these temple buildings. Special motifs, theoretical and iconographic concepts and finally the persistence of certain rites in modern Egypt are also covered. One chapter introduces current scientific projects and their methods that are dedicated to selected mammisis or chapels (Coptos, Deir el-Medina, Edfu, Kom Ombo, Philae, Bahariya, Kellis, Jebel Barkal).

Numerous illustrations complement the contributions. They contain new material from excavations that is being published for the first time.

Les maisons de naissance (mammisis) sont des éléments importants des temples égyptiens de l’époque tardive, mais elles n’ont pas fait l’objet d’études détaillées depuis celle fondamentale de François Daumas, publiée en 1958. Depuis lors, des découvertes archéologiques et de nouvelles approches de la théologie et de la piété de l’Égypte gréco-romaine ont considérablement amélioré notre compréhension de ces bâtiments exceptionnels. Il est donc nécessaire de faire le point sur le sujet en élargissant les techniques d’approche.

Ce livre rassemble les textes des communications présentées par des spécialistes internationaux dans le cadre du 1er colloque sur les mammisis d’Égypte, qui s’est tenu à l’Ifao les 27 et 28 mars 2019. Dans le cadre de cette publication, le réexamen des données disponibles est mis en discussion, avec l’établissement de critères permettant l’identification et la définition des mammisis. L’éventail des sujets abordés est large : il couvre les bases théologiques (y compris l’important cycle des naissances) et les traits caractéristiques de ces bâtiments sacrés, envisagés à travers leur évolution historique et les événements cultuels qui les ont marqués, jusqu’à leur architecture. Sont également envisagés des représentations spécifiques et des concepts théoriques et iconographiques, ainsi que la persistance de certains rites dans l’Égypte moderne. Un chapitre présente les projets scientifiques actuels et les méthodes appliquées à certains mammisis ou chapelles (Coptos, Deir el-Médina, Edfou, Kôm Ombo, Philae, Bahariya, Kellis, Gebel Barkal).

De nombreuses illustrations complètent les textes des contributions, qui révèlent les nouvelles données issues des fouilles, publiées ici pour la première fois.

- Ali Abdelhalim Ali (

: 227268121)

Egyptologist, associate professor at Ayn Shams university, associate researcher at the Kom Ombo project and director of the Egyptian Museum. - Dagmar Budde (

: 081208812)

Associate professor at the Johannes Gutenberg University of Mainz.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.