Catalogue des publications

- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel

- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.

Extrait pdf de l’ouvrage :

Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 116

2017 IFAO

22 p.

gratuit - free of charge

Bérangère Redon, Matthieu Vanpeene, Mikaël Pesenti

« La vigne a été inventée dans la ville égyptienne de Plinthine ». À propos de la découverte d’un fouloir saïte à Kôm el-Nogous (Maréotide)

En avril-mai 2016, un fouloir à raisin exceptionnellement bien préservé a été mis au jour dans le secteur 6 de Kôm el-Nogous, fouillé depuis 2012 par la Mission française de Taposiris et Plinthine.

Le fouloir est composé d’une plateforme de foulage et d’une cuve-recette, toutes deux construites en blocs de calcaire fin. La construction du fouloir est particulièrement soignée et il prend place dans une pièce voûtée située sur le flanc est du kôm, au plus près, sans doute, des vignes.

À part un exemple beaucoup moins bien préservé trouvé à Tell el-Daba, le fouloir de Kôm el-Nogous est, à ce jour, le plus bel exemple de fouloir pharaonique jamais trouvé en Égypte ; il trouve ses meilleurs parallèles dans les représentations peintes des tombes de la vallée thébaines, en particulier celles du tombeau de Nakht (TT 52). Il date, d’après l’analyse de la céramique, du début de l’époque saïte, une période de grande activité sur et dans les environs du kôm.

La découverte du fouloir de Kôm el-Nogous prouve qu’au début de l’époque saïte, on produisait un cru local sur la rive nord du lac Maréotis. Elle donne encore plus de poids à l’identification du kôm avec la Plinthine des Grecs, où Hellanicos, un auteur du ve s. av. J.-C., place l’invention de la (culture de la) vigne.

In April-May 2016, an exceptionally well preserved grape grinder was unearthed in sector 6 of Kom el Nogous, excavated since 2012 by the French Expedition at Taposiris and Plinthine.

The structure consists of a crushing platform and a collecting vat, both constructed of fine limestone blocks. The construction of the grape grinder is particularly meticulous. It takes place in a vaulted room located on the eastern edge of the kom, probably near the vineyards.

Apart from a much less well-preserved example found at Tell el-Daba, the Kom el-Nogous treading structure is, to date, the best example of a Pharaonic grape grinder ever found in Egypt. The best parallels are to be found in the painted representations of the tombs of the Theban Valley, especially those of the tomb of Nakht (TT 52). According the pottery study, it dates from the beginning of the Saite epoch, a period of great activity on and in the vicinity of the kom.

The discovery of Kom el Nogous proves that at the beginning of the Saite era, a local vintage was produced on the north shore of Lake Mareotis. It gives even greater weight to the identification of the kom with the Plinthine of the Greeks, where Hellanicos, an author of the 5th century BC, locates the invention of the (culture of) the vine.

- Bérangère Redon (

: 140353542)

Ancienne membre scientifique de l’IFAO de 2009 à 2012, Bérangère Redon est chargée de recherche au CNRS (HiSoMA, Lyon) depuis 2012. Historienne et archéologue, elle s’appuie sur l’étude combinée des vestiges et des textes pour mener une étude à la fois historique, culturelle, économique et sociale de la présence grecque et romaine en Égypte. Elle développe des travaux sur l’appropriation (pratique, symbolique, économique) des espaces égyptiens, en particulier des marges et des frontières, par les différents pouvoirs qui se sont succédé sur le trône égyptien de l’époque saïte à l’époque romaine et sur les rencontres culturelles entre les populations établies sur le sol égyptien. Pour nourrir ces travaux, Bérangère Redon travaille depuis 2010 au sein de la mission archéologique française du désert Oriental (IFAO, MEAE), dont elle a assuré la direction de 2013 à 2017. En parallèle, elle participe depuis 2002 à la mission française de Taposiris-Plinthine (IFAO, MEAE), sur la côte méditerranéenne. Elle en a repri - Matthieu Vanpeene (

: 242644368)

Architecte, EPHE - PSL, Ifao - Mikaël Pesenti (

: 19221098X)

Extrait pdf de l’ouvrage :

Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 116

2017 IFAO

60 p.

gratuit - free of charge

Félix Relats Montserrat, Julien Thiesson, Zulema Barahona-Mendieta, Christelle Sanchez, Fayçal Réjiba, Roger Guérin

Une première campagne de prospection à Médamoud : méthodologie et résultats préliminaires (Mission Ifao/Paris-Sorbonne/Labex Resmed de Médamoud)

Les fouilles de Médamoud se sont déroulées entre 1925 et 1940 par l’Ifao à la demande du musée du Louvre. La mission Ifao/Paris-Sorbonne/Labex Resmed de Médamoud a repris depuis 2011 les activités sur le terrain. Les résultats d’une campagne de prospection géophysique et céramologique effectuées en 2015 sont présentés ici afin d’étendre nos connaissances du site. La présence de nombreux déchets de coction assure que Médamoud était un des plus grands centres de production de céramiques en Haute Égypte. La prospection géophysique a signalé par ailleurs la présence des principaux vestiges découverts par Bisson de la Roque dans les abords du temple et a permis de comprendre un peu mieux les parties du kôm qui n’ont pas encore été fouillées. La présence d’un quartier artisanal, d’un nouveau mur de clôture et d’un canal reliant Médamoud au Nil paraît désormais assurée.

Between 1925 and 1940, an IFAO/Louvre mission has excavated Medamud. A new project has reopened the study on site since 2011 and in 2015 has performed a ceramic and geophysical survey in order to increase our knowledge of the kom. The numerous firing wastes prove that Medamud was one of the biggest production centers in Upper Egypt. The geophysical survey has highlighted the principal remains discovered by Bisson de la Roque around the temple. Our study has been largely focused on the areas never excavated, and has proved the existence of a new artisanal district specialised on the ceramic production, a new surrounding wall and a canal/channel linking Medamud with the Nile.

- Félix Relats Montserrat (

: 196934559)

Agrégé d’histoire, docteur en égyptologie de l’université de Paris-Sorbonne, membre scientifique de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire entre 2017 et 2021. Ses recherches portent sur les relations nouées entre le pouvoir royal et les temples, ainsi que sur l’insertion de ces derniers dans leur environnement urbain. Il s’intéresse également à l’artisanat égyptien et tout particulièrement à la production de céramiques. En parallèle, ses recherches doctorales l’ont amené à développer une réflexion sur l’histoire de l’égyptologie au début du XXe siècle Il dirige la mission Ifao / Sorbonne de Médamoud avec le soutien de la commission des fouilles du MEAE (Louqsor). - Julien Thiesson (

: 144216566)

- Zulema Barahona-Mendieta (

: 242676081)

- Christelle Sanchez (

: 192349074)

- Fayçal Réjiba (

: 071331816)

- Roger Guérin (

: 115963189)

Extrait pdf de l’ouvrage :

Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 116

2017 IFAO

26 p.

gratuit - free of charge

Susanne Töpfer

„Aggressives Rosa“ – Zu einer Mumienauflage der spätptolemäisch-frührömischen Epoche aus Achmim (ÄMUL Inv.-Nr. 7810)

Au musée égyptien Georg Steindorff de l’université de Leipzig se trouve un cartonnage tripartite fort intéressant en raison du coloris rose qui prédomine dans le décor, et des cadres dorés illustrant des motifs funéraires. Des objets comparables portent à croire que ce cartonnage de femme date de la fin du ier s. av. J.-C. et est originaire d’Akhmîm. L’objectif de cet article est, d’une part, de replacer le cartonnage dans des cadres chronologique et géographique clairs, sur la base de critères typologiques. D’autre part, il s’agit d’analyser les conceptions funéraires transmises par les représentations et les textes de ce cartonnage, notamment en ce qui concerne l’influence de la culture hellénistique sur la culture égyptienne dans la tradition funéraire de l’élite d’Akhmîm, au moment de la transition entre l’époque ptolémaïque et l’époque romaine.

Im Ägyptischen Museum -Georg Steindorff- der Universität Leipzig befindet sich die dreiteilige Textilkartonage der Mumie einer Frau, die aufgrund des dominanten Rosa-Farbtons sowie der vergoldeten Bildfelder mit funerären Motiven als exzeptionell bezeichnet werden kann. Anhand von Vergleichsstücken ist die Mumienauflage in das ausgehende 1. Jh. v. Chr. zu datieren und nach Achmim zu verorten. Ziel des Beitrages ist zum einen die zeitliche und räumliche Einordnung der Auflage anhand typologischer Aspekte, zum anderen die Analyse der funerären Konzepte, wie sie durch das Bild- und Textprogramm vermittelt werden; insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie ausgeprägt die ägyptischen Kultureinflüsse im Gegensatz zu den hellenistischen auf die Bestattungstradition der Achmimer Elite in der Übergangszeit von der ptolemäischen zur römischen Epoche gewesen sind.

- Susanne Töpfer (

: 156536226)

ISBN 9782724706994

2016 IFAO

Collection: BCE 26

Langue(s): français

1 vol. 368 p.

39 € (1950 EGP)

Sylvie Marchand (éd.)

Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 26

Ce nouveau volume du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 26) continue la ligne éditoriale initiale. Il s’agit avant tout de présenter l’actualité de la recherche céramique en suivant un « Parcours régional » en Égypte et en Nubie pour toutes les périodes de leur histoire, de l’époque Prédynastique à l’époque médiévale.

Le BCE innove cependant en proposant une seconde partie intitulée « Études : Ateliers et productions céramiques d’Égypte, de Nubie et du Soudan ». L’accent est mis une nouvelle fois sur les ateliers de céramiques. Mais le lecteur trouvera également plusieurs études sur des productions céramiques égyptiennes spécifiques. Les échanges culturels, à travers les céramiques transitant entre le Levant et l’Égypte et entre la Nubie et l’Égypte, trouvent aussi leur place dans ce volume. Ils concernent une longue séquence chronologique qui comprend les époques prédynastique et proto-dynastique, le Moyen Empire et la Deuxième Période intermédiaire et enfin l’époque romaine.

This new volume of the Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 26) continues the original editorial line, which is primarily to present the actual state of research into pottery found throughout Egypt and Nubia for all periods from the predynastic to the medieval period.

BCE 26, however, is innovatory in offering a second part entitled “Studies on pottery workshops and ceramic production in Egypt, Nubia and Sudan”. The focus is on ceramic workshops but the reader will also find several studies dealing with specifically Egyptian productions, whilst cultural exchanges between the Levant and Egypt, and between Egypt and Nubia as indicated by ceramic contacts also find their place in this volume. The latter cover a long chronological sequence which includes the Predynastic, the Protodynastic, the Middle Kingdom and Second Intermediate Period and finally the Roman era.

- Sylvie Marchand (

: 117052582)

Sylvie Marchand est responsable du laboratoire de céramologie de l’Ifao, céramologue, éditrice du périodique Bulletin de liaison de la Céramique Égyptienne et de la collection des Cahiers de la Céramique Égyptienne.

ISBN 9782724706925

2016 IFAO

Collection: FIFAO 74

Langue(s): français

1 vol. 368 p.

49 € (2450 EGP)

Mahmoud Abd el-Raziq, Georges Castel, Pierre Tallet

Ayn Soukhna III. Le complexe de galeries-magasins

Les complexes de galeries-magasins peuvent être considérés comme l’une des caractéristiques essentielles des « ports intermittents » de l’époque pharaonique qui ont été récemment identifiés. Ce type de dispositif a en effet été successivement mis en évidence sur les trois sites portuaires pharaoniques qui ont fonctionné sur la côte occidentale de la mer Rouge à Mersa Gaouasis, à Ayn Soukhna, et au ouadi el-Jarf. Ces galeries permettaient d’entreposer, entre deux expéditions, le matériel nautique qui leur était nécessaire, et en particulier des embarcations démontées qui étaient laissées sur place en attente de leur prochaine utilisation. La fouille de l’ensemble de ce complexe à Ayn Soukhna a permis de mieux comprendre la fonctionnalité des lieux, notamment grâce à la découverte en place, dans deux des magasins du site, de bateaux qui y avaient été soigneusement rangés avant d’être incendiés. Elle a également démontré la longue utilisation de ce port par les Égyptiens entre l’Ancien Empire et le Moyen Empire.

La fouille du site, fruit d’une collaboration entre l’Ifao, l’université d’Ismaïlia et l’université Paris-Sorbonne (UMR 8167 du CNRS), a entre autres été rendu possible par l’aide de plusieurs entreprises françaises installées en Égypte que nous remercions ici : Total-Égypte, Air Liquide, Métro du Caire ligne 3 (Bouygues, Vinci), Barrage d’Assiout (Vinci), Colas Rail, Gaz de France, Électricité de France, Saint-Gobain.Storage gallery complexes can now be considered a major characteristic of the pharaonic « periodic harbours » that have been successively identified on the sites of Mersa Gawasis, Ayn Soukhna and Wadi el-Jarf. In between two expeditions, those caves were used to store the sailing equipement, and especially dismanteled boats waiting for their next use. The systematic excavation of this whole Ayn Soukhna cave complex has allowed a better understanding of this site’s purpose thank to the discovery, in two of those galleries, of remains of boats that were carfully stored there before being destroyed by fire. It also shows the long use of the harbour by the Egyptians, between the Old Kingdom and the Middle Kingdom.

The archaeological work in Ayn Soukhna was led in the framework of a joint project of the IFAO, the Ismaïlia University and the Paris-Sorbonne University (CNRS UMR 8167). It was made possible, amongst other factors, by the help of several French companies that we want to thank here : Total Egypt, Air Liquide, Cairo Metro-Line 3 (Bouygues, Vinci), dam of Assiut (Vinci), Colas Rail, Gaz de France, Eletricité de France, Saint Gobain.- Mahmoud Abd el-Raziq (

: 092191029)

- Georges Castel (

: 026771314)

Architecte de fouilles et archéologue à l’IFAO, Georges Castel a dirigé ou codirigé de nombreux programmes de fouilles en Égypte, dont la mission d’Ayn Soukhna de 2001 à 2016. - Pierre Tallet (

: 07926817X)

Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégé d’histoire et ancien adjoint aux publications de l’IFAO, Pierre Tallet est actuellement titulaire de la chaire d’égyptologie de la Sorbonne. Depuis 2001, dans le cadre d’un programme consacré aux expéditions minières égyptiennes en mer Rouge, il a dirigé ou co-dirigé les missions archéologiques d’Ayn Soukhna et du ouadi el-Jarf – deux ports pharaoniques récemment identifiés sur la côte du golfe de Suez – et mené une prospection au sud de la péninsule du Sinaï.

ISBN 9782724706918

2016 IFAO

Collection: AnIsl 49

Langue(s): français

1 vol. 232 p.

39 € (1950 EGP)

Annales islamologiques 49

Le volume 49 des Annales islamologiques comprend, comme les précédents, un dossier et des varia. Le dossier, intitulé « Arabic Literature, 1200-1800 : A New Orientation », a été coordonné par Monica Balda-Tillier et Adam Talib. Son introduction et ses six articles illustrent, à travers des études de cas fouillées, le renouveau actuel d’intérêt pour la littérature arabe de l’époque post-classique. La production littéraire de cette période se caractérise aussi bien par la permanence et la vitalité des genres relevant de l’adab le plus classique, notamment la poésie et les maqāmāt, que par l’essor de nouveaux genres comme la littérature épique ou le théâtre d’ombres, et par l’ouverture à un public plus large. À travers des auteurs peu connus, des poésies qui auraient été oubliées si elles n’avaient été enchâssées dans une chronique, des genres mineurs comme les traités d’amour, des thématiques réputées marginales comme les brigands ou le haschich, les contributions révèlent le foisonnement créatif d’une période marquée par le désir d’explorer de nouveaux sujets et de nouvelles formes. Quatre articles de varia, en français et arabe, complètent ce numéro. Trois d’entre eux traitent d’histoire et de géographie médiévales, et un de la grammaire de l’arabe contemporain.

Ce numéro est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/anisl/276

The 49th issue of the Annales islamologiques includes a folder and varia, as was the case of the preceding issues. The folder is called “Arabic Literature, 1200-1800: A New Orientation” and was edited by Monica Balda-Tillier and Adam Talib. An introduction and six articles describe the renewed interest for Arabic literature in the post-classical age through comprehensive case studies. The literary production in that period was characterized by the persistence and vitality of literary genres pertaining to the most classical adab, notably poetry and maqâmât, as well as by the rise of new genres such as epic literature or the shadow theatre, and by its opening to a broader audience. The articles explore little known authors, pieces of poetry that survived only because they had been embedded in a chronicle, minor genres such as treatises on love, subjects deemed marginal such as robbers or hashish; they reveal the creative vitality of a period eager to explore new topics as well as new forms. Four varia articles in French and Arabic complete this issue: three of them deal with Mediaeval history and geography, one with the grammar of contemporary Arabic.

This issue is available on OpenEdition : https://journals.openedition.org/anisl/276

- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.

- The papers of this volume are freely available in PDF format.

>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details

ISBN 9782724706901

2016 IFAO

Collection: BIFAO 115

Langue(s): français

1 vol. 520 p.

68 € (3400 EGP)

Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 115

Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) couvre l’ensemble des champs de l’égyptologie depuis sa première publication en 1901. Le BIFAO 115 regroupe 17 contributions dont l’aire chronologique s’étend de l’Ancien Empire jusqu’à l’époque byzantine et qui illustrent l’état des recherches actuelles dans les domaines de l’archéologie, l’épigraphie, la lexicographie, l’iconographie, la religion et la philologie.

The Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) has covered the entire field of egyptology since its first appearance in 1901. The BIFAO 115 holds 17 contributions with a chronological spread from the Old Kingdom up to the Byzantine period, and it illustrates the present state of research in the areas of archaeology, epigraphy, lexicography, iconography, religion and philology.

- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.

- The papers of this volume are freely available in PDF format.

>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details

ISBN 9782724706956

2016 IFAO

Collection: BiGen 50

Langue(s): français

1 vol. 368 p.

39 € (1950 EGP)

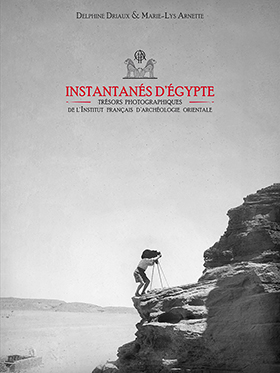

Delphine Driaux, Marie-Lys Arnette

Instantanés d'Égypte

Trésors photographiques de l'Institut français d'archéologie orientale

Depuis l’expédition de Bonaparte et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822, l’intérêt de la France pour l’Égypte antique ne s’est jamais démenti, faisant de l’égyptologie une science majeure de la recherche française.

Suivant cet élan, une Mission permanente est constituée au Caire en 1880, devenue quelques années plus tard l’Institut français d’archéologie orientale. Depuis lors, les chercheurs qui se sont succédé au sein de l’Institut poursuivent la tâche qui leur a été confiée : travailler à la connaissance et à la préservation du patrimoine égyptien.

Des routes désertiques aux temples de la vallée du Nil, des oasis à la région thébaine, Instantanés d’Égypte retrace à travers 185 clichés, pour la plupart inédits, un siècle de fouilles archéologiques menées par l’Institut.

Ces prises de vue exceptionnelles, en noir et blanc, racontent les évènements – grands ou petits – qui rythment la vie des chantiers de fouilles et dévoilent le quotidien de ceux qui y travaillent. Au-delà du simple reportage, cet ouvrage est un hommage rendu aux hommes et aux femmes, inconnus, oubliés ou illustres, qui ont contribué à façonner l’égyptologie française.

Since Bonaparte’s expedition and the deciphering of hieroglyphs by Champollion in 1822, the interest of France towards Ancient Egypt has steadily increased, thus allowing Egyptology to become a major science among French research.

Following that impulse, a permanent mission was created in Cairo in 1880, which became a few years later, the Institut français d’archéologie orientale. Since then, all the scholars who worked at the Institute carried on with the tasks they have been entrusted to perform: studying and preserving Egypt’s heritage.

From the desert roads to the temples of the Nile valley, from the oases to the Theban region, Instantanés d’Égypte recounts through 185 pictures, most of them being unpublished, a century of excavations carried out by the Institut.

These outstanding black and white photographs retrace the events – being great or small – that occurred on archeological fields and reveal the everyday life of those who worked there. Being more than documentary, this book is also a tribute paid to men and women, being unknown, forgotten, or famous, who helped molding French Egyptology.

- Delphine Driaux (

: 171650905)

Archéologue de formation, Delphine Driaux a soutenu une thèse de doctorat en égyptologie, consacrée à l’eau en contexte urbain, à la Sorbonne Université. Elle concentre principalement ses recherches sur l’archéologie urbaine, la vie quotidienne et la culture matérielle. Membre de plusieurs missions en Égypte et au Soudan, elle est aussi la directrice adjointe du University of Vienna Middle Egypt Project. Delphine Driaux est actuellement rattachée à l’Université de Vienne où elle dirige le projet de recherche « Representations and Reality of Poverty in ancient Egypt ». - Marie-Lys Arnette (

: 153683953)

Ancienne élève de l’École du Louvre, Marie-Lys Arnette a soutenu sa thèse de doctorat en égyptologie à la Sorbonne Université, en novembre 2010. Elle a ensuite été adjointe aux publications (2012-2013), puis membre scientifique de l'Ifao (2013-2017). Elle est actuellement membre du programme ERC Locus Ludi (université de Fribourg, Suisse). Ses thèmes de recherche répondent de l’anthropologie historique et de l’histoire culturelle : elle s’intéresse au corps et à ses normes, aux affects, à l’alimentation, à la mort et, plus récemment, aux jeux.

ISBN 9782724706574

2016 IFAO

Collection: BiEtud 161

Langue(s): français

1 vol. 616 p.

79 € (3950 EGP)

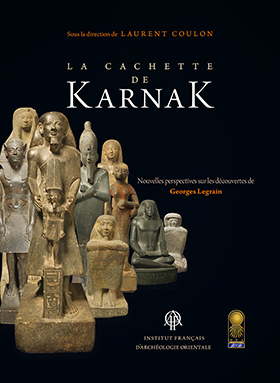

Laurent Coulon

La Cachette de Karnak

Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain

La Cachette de Karnak, fouillée par Georges Legrain entre 1903 et 1907, est l’une des plus fascinantes découvertes de l’archéologie égyptienne. La première raison en est l’abondance des objets qu’elle a livrés (statues, stèles, mobilier divers), en partie encore inédits, qui sont autant de documents d’importance majeure sur la vie religieuse du sanctuaire de Karnak, mais plus généralement aussi sur l’histoire et l’art de l’Égypte pharaonique entre le Moyen Empire et l’époque ptolémaïque. La deuxième raison est liée au mystère qui entoure encore sa raison d’être et les circonstances historiques de sa création. Si elle peut être rapprochée sur certains aspects d’autres cachettes retrouvées en Égypte ou au Soudan, son ampleur et sa richesse restent exceptionnelles.

S’appuyant sur un programme de recherche lancé par l’Ifao et le Ministère des Antiquités de l’Égypte pour mieux cerner la Cachette de Karnak et son contenu, cet ouvrage réunit vingt-quatre contributions de spécialistes internationaux impliqués dans l’étude d’objets qui en proviennent ou travaillant sur ce dépôt comme sur d’autres cachettes égyptiennes d’un point de vue idéologique ou archéologique.

The Karnak Cachette, excavated by Georges Legrain between 1903 and 1907, is one of the most fascinating discoveries of Egyptian archaeology. The first reason lies in the very high number of objects found in it (statues, stelae, furniture of various kinds), some of them still unpublished, all of which are documents of major importance for the religious life of Karnak, but also more generally for the history and art of Pharaonic Egypt between the Middle Kingdom and the Ptolemaic period. The second reason is that the raison d’être of this cache and the historical circumstances surrounding its creation remain mysterious. Even if some comparisons can be made with other caches found in Egypt and the Sudan, its magnitude and wealth are exceptional. Building on a research program launched by the Ifao and the Egyptian Ministry of Antiquities to improve our knowledge of the Karnak Cachette and its content, this book comprises twenty-four contributions by international scholars studying objects found in this deposit, analyzing the Cachette itself, or investigating other Egyptian caches from an ideological or archaeological point of view.

- Laurent Coulon (

: 057589275)

Laurent Coulon est égyptologue, spécialiste de la religion égyptienne antique. Il est directeur d’études à l’École pratique des hautes études, dans la Section Sciences religieuses, depuis 2015, et directeur de l’Institut français d’archéologie orientale depuis 2019. Il co-dirige la mission Sanctuaires osiriens de Karnak et plusieurs programmes en humanités numériques, notamment sur la sculpture égyptienne d'époque tardive.

ISBN 9782724706871

2016 IFAO

Collection: BiGen 51

Langue(s): arabe

1 vol. 192 p.

la version papier n’est pas disponible

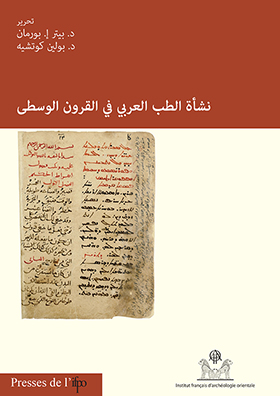

Pauline Koetschet, Peter Pormann

La construction de la médecine arabe médiévale

تاريخ الطب في العالم العربي قبل العصر الحديث لا يزال يكتنفه الغموض. وهذا ليس بسبب افتقارنا إلى المصادر، ولكن لأن هذه المصادر لم تحقق بعد ولم يتم تناولها علميا. وهذه المصادر هي أساس المقالات المنشورة في هذا الإصدار. وبعض الجوانب التي تتناولها تتضمن مسائل نقل المعرفة الطبية وتشكُّل الطب العربي على أساس مصادر يونانية وهندية وفارسية مترجمة إلى العربية والتغيرات التي طرأت على المعرفة الطبية السابقة.

L’histoire de la médecine arabe pré-moderne demeure nimbée d’un certain mystère, non pas parce que nous n’aurions pas de sources, mais parce que dans leur majorité, ces sources n’ont été ni éditées ni étudiées. Ce sont ces sources qui forment la base des articles publiés dans cet ouvrage. Ces articles traitent, entre autres, du transfert des connaissances médicales et de la construction de le médecine arabe à partir des sources grecques, indiennes, et persanes traduites en arabe, et des modifications apportées au savoir médical passé.