Catalogue des publications

- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel

- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.

ISBN 9782724702293

2010 2e édition IFAO

Collection: EtudAlex 3

Langue(s): français

1 vol. 120 p.

20 € (1000 EGP)

Christian Décobert (éd.), Jean-Yves Empereur (éd.)

Alexandrie médiévale 1

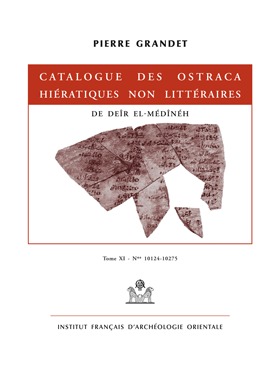

ISBN 9782724705515

2010 IFAO

Collection: DFIFAO 48

Langue(s): français

1 vol. 385 p.

42 € (2100 EGP)

Pierre Grandet

Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deîr el-Médîneh. Tome XI. Nos 10124-10275.

The present issue of the Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deîr el-Médînéh includes the photography, the facsimile, the hieroglyphic transcription, the transliteration and the annotated translation of 152 ostraca from the village. These documents belong to the different categories which usually appear in this corpus: institutional texts (workers’ lists, supply of various commodities, distribution of rations and fragments from journals); private texts (court statements, lists of goods, memoranda, donkeys’ documents); letters and miscellaneous documents, amongst which there is an important list of offerings to several divinities or a brief parodical judgment between wine and beer. At last, some fragments are added, which allow to complete formerly published ostraca, sometimes in an important way.

- Pierre Grandet (

: 03005799X)

Pierre Grandet a obtenu son doctorat en égyptologie (Paris IV-Sorbonne) en 1983 et une HDR (Paris IV-Sorbonne) en 1999. Il enseigne la langue et la civilisation égyptienne à l’Institut Khéops, Paris, depuis 1986, à l’Université catholique de l’Ouest, Angers, de 1986 à 2013, à l’Université de Poitiers (2009-2011) et à l’Université de Lille (2015-2016 et 2019-2020). Il est chargé de conférences en hiératique à la IVe Section de l’École pratique des Hautes Études de 2004 à 2010, chargé d’étude et de publication des ostraca hiératiques non-littéraires de l’IFAO depuis 1997 (publication des vol. VIII-XII du Catalogue des ostraca hiératiques non-littéraires de Deîr el-Médînéh, dans la série des Documents de fouilles de l’IFAO) et chargé d’étude et de publication des ostraca hiératiques du Musée du Louvre depuis 2006.

ISBN 9782724705485

2010 IFAO

Collection: CAI 29

Langue(s): français, anglais, arabe

1 vol. 442 p.

40 € (2000 EGP)

Rachida Chih (éd.), Catherine Mayeur-Jaouen (éd.)

Le soufisme à l’époque ottomane – Sufism in the Ottoman Era

Quelles furent les conséquences de l’intégration des provinces arabes dans l’Empire ottoman sur le soufisme? Le nouvel espace impérial permet le renouveau des voyages, depuis le Maghreb, l’Inde ou l’Asie du Sud-Est jusqu’aux Lieux saints. La Mecque et Médine, Le Caire, Damas, Zabîd, Istanbul, font figure de carrefours intellectuels. Solidement campé dans ses assises d’époque mamelouke, le soufisme égyptien entre en dialogue avec le soufisme turco-persan, s’installe dans les Villes saintes, essaime jusque dans l’océan Indien. Une littérature soufie florissante fait partie intégrante de la culture générale (adab) de « l’honnête homme » ottoman.

Ce livre explore différents auteurs et genres de littérature soufie et dévotionnelle de l’époque ottomane. À travers ces textes, apparaît le soufisme vécu et transmis de l’investiture (khirqa) à la voie (tarîqa) : le rattachement au cheikh, les chaînes et certificats de transmission (isnâds, ijâzas), les rituels du dhikr, du concert spirituel (samâ‘), de la retraite (khalwa) et des visites pieuses (ziyârât). Les confréries soufies deviennent un phénomène de masse. Dans les âpres débats doctrinaux du soufisme ottoman domine l’influence sans précédent des idées d’Ibn ‘Arabî. La crise du XVIIᵉ siècle, animée par les Qadizadeli, montre l’existence de contestations anti-soufies : elle montre aussi, a contrario, la domination quasiment sans partage du soufisme sur l’islam ottoman.

Seize contributions, une introduction historiographique, un index et une bibliographie générale font de ce livre une référence et un outil de travail.As Arab lands were integrated into the Ottoman Empire, what were the effects on the Sufi tradition? This vast new empire encouraged travel between the furthest reaches of the Muslim world; the Maghrib, India, and South-East Asia, were once again connected to the Holy Sites of Arabia. Cairo, Damascus, Mecca and Medina, Zabid, and Istanbul, figured prominently as intellectual centres in this well connected web. In many aspects Egyptian Sufism was transformed, being brought into dialogue with its Turco-Persian counterparts, assuming a higher profile in Mecca and Medina, and also spreading out to the shores of the Indian Ocean. These developments were facilitated by an explosion of Sufi literature, which became progressively integrated into the cultural life (adab) of every Ottoman gentleman.

This book explores a number of Ottoman-period Sufi writers along with the literature they produced. These studies reveal Sufism as practiced through spiritual investiture (khirqa) into the Sufi path (tarîqa): the connection to ones shaykh, certificates of training (ijâzas) and their transmission (isnâds), the rituals of dhikr and spiritual concerts (samâ‘), ascetic retreat (khalwa), and pilgrimage (ziyâra). In this period the Sufi orders also became widespread mass institutions, and the controversial teachings of Ibn ‘Arabi rose to new prominence. The 17th century crisis provoked by the Qadizadelis made clear one strong anti-Sufi position, at the same time illustrating how deeply Sufism had integrated itself into Ottoman-period Islam.

This volume brings together sixteen contributions, along with a thematic introduction, index and bibliography, offering the reader both a work of reference and new avenues for further research.

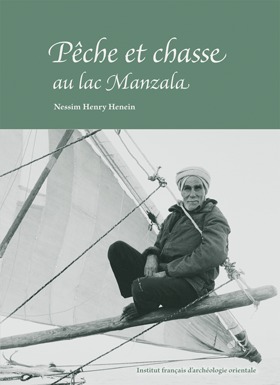

ISBN 9782724705140

2010 IFAO

Collection: BiEtud 149

Langue(s): français

1 vol. 490 p.

49 € (2450 EGP)

Nessim Henry Henein

Pêche et chasse au lac Manzala. Delta du Nil

Avec ses nombreuses îles, le lac Manzala, longtemps connu sous le nom de lac Tennis, est le plus grand des quatre lacs égyptiens qui couronnent le delta du Nil. Son histoire est longue et complexe. Source de richesse pour les pêcheurs et les chasseurs depuis toujours, il a vu sa surface diminuer tout au long du XXᵉ siècle, tandis qu’augmentait de façon irréversible la pollution environnante. Peu à peu, les oiseaux migrateurs ont modifié leur parcours et les ressources poissonnières se sont raréfiées. Après avoir évoqué les questions environnementales, Nessim Henein, qui a passé de longues heures en compagnie des riverains, décrit avec maints détails les techniques de pêche et de chasse qu’il a fidèlement notées. Il consacre le chapitre final aux recettes pour préparer poissons et gibier. Au fil des pages, l’auteur porte aussi un regard d’ethnographe sur la vie quotidienne de ces gens avec leurs difficultés, leurs espoirs, leurs luttes incessantes pour survivre.

>>Lire l'introduction (0.78 Mb)

>>Voir aussi le compte rendu publié dans la RemmmLake Manzala and its many islands, has long been known as Lake Tennis. The largest of the four Egyptian lakes which border the Nile delta has had a long and complex history. Always a source of wealth for the fishermen and hunters, its surface has been shrinking all through the 20th century while the pollution affecting it has grown irreversibly. Little by little the migrating birds have changed their routes and the fish supplies have diminished. Nessim Henein describes in faithful detail the techniques that he carefully observed during the long hours he spent in the fishermen’s company. The last chapter is given to recipes on how to prepare fish and game birds. Throughout the pages of this book, the author also gives an ethnographical picture of the daily life of the people of Manzala, with their difficulties, their hopes and their constant struggle to survive.

- Nessim Henry Henein (

: 02691865X)

Architecte de formation, Nessim Henein fut d'abord engagé à l'Ifao par Serge Sauneron comme architecte de fouilles et chargé d’une prospection sur le site du monastère de Mārī Ǧirǧis. Mais très vite, au-delà des relevés archéologiques, ses carnets de recherche ont traduit sa vision humaniste, son intérêt pour l’enquête ethnographique et pour le monde rural. Devenu ethnologue, ses enquêtes ont porté sur la vie quotidienne des habitants des villages et oasis d’Égypte et ses continuités observables parfois depuis l'Antiquité : l’outillage agraire, les techniques de pêche et de chasse, la culture matérielle, les processus de production et de fabrication en voie de disparition, mais aussi les cultures orales, avec une attention toute particulière aux faits de langage.

ISBN 9782724705300

2010 IFAO

Collection: FIFAO 59

Langue(s): français

1 vol. 375 p.

68 € (3400 EGP)

Sylvie Marchand, Georges Soukiassian

Balat VIII.

Un habitat de la XIIIᵉ dynastie – 2ᵉ Période Intermédiaire à Ayn Asil

Ayn Asil was the residence of the Governors of the oasis during the VIth dynasty and was subsequently abandoned around 2100 BC. During the XIIIth dynasty, the southern part of the site is reoccupied with houses constructed upon Old Kingom ruins that have been covered by sand. The fragmentary remains from this settlement consist of three groups of buildings including a large number of storage and food production areas, mostly silos and bakeries. The evidence suggests that these houses represent a hamlet and that it was occupied during a period of relatively slow and partial evolution as determined by the associated ceramic material. The first phase of this evolution can be dated to approximately 1700 BC continuing until a second phase, which can be accurately dated to about 1600 BC.

The comprehensive catalogue of vessels presented, allows us to compare ceramic material from Dakhla with those coming from other well known Egyptian regions, such as they are defined for the Second Intermediate Period.ISBN 9782724702668

2010 2e édition IFAO

Collection: BiEtud 125

Langue(s): français

1 vol. 310 p.

30 € (1500 EGP)

Francis Janot

Les instruments d'embaumement de l'Égypte ancienne. 2ᵉ édition

La momie est la réponse de la civilisation pharaonique au problème de la mort. Apprêtée, parée d'amulettes protectrices pour permettre au défunt de poursuivre dans l'au-delà la vie terrestre qu'il a connue, cette enveloppe charnelle protégée à tout jamais des ravages du temps porte en elle les marques des rituels funéraires accomplis par les prêtres-embaumeurs.

En ce sens, elle constitue pour l'homme moderne une source prodigieuse de renseignements sur les croyances religieuses de l'Égyptien ancien.

Les textes et la réalité archéologique ne nous permettent pas de connaître avec précision l'activité quotidienne des embaumeurs. Pourtant, les actes que ces professionnels de la mort réalisaient sur chaque corps étaient essentiels : sans eux, la dégradation du corps devenait inéluctable et l'immortalité était menacée.

À partir de l'étude des répliques des instruments utilisés par les prêtres-embaumeurs, l'ouvrage propose une nouvelle réflexion sur l'embaumement et les gestes techniques qui l'accompagnent.

La tenue en main et l'utilisation de ces instruments sur un corps humain ont permis de se rapprocher au plus près du geste réalisé par l'embaumeur égyptien et de mieux cerner ainsi la méthode de travail qui était la sienne.- Francis Janot (

: 131303805)

ISBN 9782724705430

2010 IFAO

Collection: FIFAO Archéologie Islamique 60

Langue(s): français

1 vol. 302 p.

54 € (2700 EGP)

Stéphane Pradines

Gedi, une cité portuaire swahilie. Islam médiéval en Afrique orientale

Gedi est une cité médiévale localisée sur les rivages du Kenya actuel, fondée au XIᵉ et abandonnée au début du XVIIᵉ siècle. À l'instar de Zanzibar et de Kilwa, en Tanzanie, Gedi a joué un rôle essentiel dans les relations maritimes de l'océan Indien occidental. Les ports et les cités-États swahilis doivent leur urbanisation aux marchands islamisés perses et arabes venus chercher en Afrique subsaharienne de l'or, de l'ivoire et des esclaves. La ville de Gedi est représentative de la culture swahilie et de l'Islam médiéval en Afrique orientale jusqu'à l'arrivée des Portugais. Les recherches archéologiques de Gedi ont été financées par la Commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères et ont reçu un soutien administratif et logistique des Musées nationaux du Kenya et de l'Institut britannique en Afrique de l'Est.

Gedi is a medieval city located ont the coast of the current Kenya. Like many cities such as Zanzibar and Kilwa, in Tanzania, Gedi played an essential role in the maritime relationship of the Western Indian Ocean. The harbours and the Swahilis cities-states owe their urbanization to the Persian an Arabic islamized merchants who came in sub-Saharan Africa to search for gold, ivory and slaves. The city of Gedi was founded in the XIth century and abandoned in the beginning of the XVIIth century. This city is representative of the Swahili culture and medieval Islam in Eastern Africa until the arrival of the Portuguese navigators. The archaeological research in Gedi was founded by the French Ministry of Foreign Affaires (Commission des fouilles) and received an administrative and logistial supprot from the National Museums of Kenya and the British Institute in Eastern Africa.

- Stéphane Pradines (

: 060719532)

Stéphane Pradines est archéologue et professeur d’art et d’architecture islamique à l’Université Aga Khan, Institut pour l’étude des civilisations musulmanes à Londres. Il a dirigé de nombreuses fouilles archéologiques dont les fouilles des murailles du Caire et d’autres fouilles dans l’océan Indien et en Afrique orientale. Il est spécialiste du commerce médiéval dans l’océan Indien, de l’islamisation en Afrique subsaharienne et des cultures matérielles de guerre en Afrique musulmane.

ISBN 9782724705171

2010 2e édition IFAO

Collection: BiEtud 150

Langue(s): français

1 vol. 540 p.

36 € (1800 EGP)

Annie Forgeau

Horus-fils-d'Isis. La jeunesse d'un dieu

Comme Horus-fils-d’Osiris et Horus-qui-prend-soin-de-son-père (Harendotès), Horus-fils-d’Isis (Harsiésis) est un produit de la littérature funéraire, mais d’invention plus tardive, contemporaine du retour à la monarchie au sortir de la Première Période intermédiaire. Sa genèse toutefois remonte à l’élaboration du mythe osirien pendant l’Ancien Empire. Son surgissement puis l’élargissement de ses compétences posent donc la question de la part de l’événement dans le phénomène religieux.

Les membres de la famille osirienne étant les seuls dieux du panthéon dont l’histoire s’inspire de l’humaine condition, son étude offre en outre matière à nourrir une réflexion d’ordre anthropologique sur le champ symbolique auquel ressortit la catégorie du féminin dans l’univers de représentations des anciens Égyptiens. Dès les Textes des pyramides, les implications de la relation Horus/Osiris sont distinctes de celles découlant de la relation Horus/Isis, selon un double entrecroisement de thèmes : actif/passif, adulte/enfant, devoirs d’Horus à l’égard du père défunt d’une part, soins prodigués par la mère à son fils, tel l’allaitement, d’autre part.

Parce que la déesse transmet à Horus les qualités nécessaires à l’accomplissement de son être, parce qu’à la différence d’Osiris, elle veille sur ses premières années et entretient avec lui une longue histoire, traversée parfois d’orages, l’expression de la filiation maternelle est plus riche de développements que celle de la filiation paternelle. En témoignent le choix d’Harsiésis par le discours du pouvoir comme paradigme de l’élection divine du roi ou bien encore la place qu’occupent les enfances du dieu dans l’univers du sorcier.

>>Lire l'introduction (0.64 Mb)

Like Horus-son-of-Osiris and Horus-who-takes-care-of-his-father (Harendotes), Horus-son-of-Isis (Harsiesis) is a product of funeral literature, but a later creation, contemporary with the return of the monarchy, which took place at the end of the First Intermediate Period. His origins however, go back to the elaboration of the Osirian Myth during the Old Kingdom. His creation and then growth of popularity pose a greater question with regard to events within religious phenomena.

Apart from the Osirian family members being the only gods of the pantheon from whom history draws inspiration on the human condition, his study provides a wealth of material for anthropological studies in which we can consider the symbolic relevance of feminine representation for the Ancient Egyptian. From the Pyramid Texts, the relationship between Horus/Osiris is distinct from that of Horus/Isis. This relationship represents many layers of intersecting issues: assets/debit, adult/child. On the one hand we have the duties of Horus with regard to his late father, on the other the care lavished by the mother on the son.

Because the nature of the goddess’ relationship to Horus is necessary for the development of his being, and because, unlike Osiris, she maintains a long and at times, a very difficult progression, therefore, the expression of maternal filia-tion is richer than that of paternal filiation. The appointment of Harsiesis functions on various levels; firstly, as a paradigm of the predestination of the king and secondly, in the arena of childhood mythology in magical texts.

- Annie Forgeau (

: 029058600)

ISBN 9782724705492

2010 IFAO

Collection: BIFAO 109

Langue(s): français

1 vol. 720 p.

59 € (2950 EGP)

Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 109

Le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale (BIFAO) est la plus importante des revues égyptologiques qui sortent régulièrement des presses de l'Ifao. Elle publie chaque année des études portant sur différents aspects de l'Égypte, depuis la préhistoire jusqu'à la période copte, ainsi que le rapport des activités de l'Institut.

>>Lire résumés-summaries.pdf (0.21 Mb)

- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.

- The papers of this volume are freely available in PDF format.

>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details

ISBN 9782724705218

2010 IFAO

Collection: BiEtud 151

Langue(s): français

1 vol. 200 p.

29 € (1450 EGP)

Bernadette Menu (éd.)

L’organisation du travail en Égypte ancienne et en Mésopotamie. Colloque AIDEA, Nice 4-5 octobre 2004

La force de travail, extrêmement sollicitée au sein de sociétés antiques encore très peu mécanisées, fut organisée et gérée dans les grands empires proche-orientaux, tant au niveau central que dans ses implications locales et particulières. Le colloque de l’Aidea consacré à l'organisation du travail en Égypte ancienne et en Mésopotamie (Nice, 2004) a réuni des spécialistes dont les contributions sont publiées dans le présent volume.

La construction des temples (Chr.J. Eyre), l’organisation des chantiers dans une province égyptienne excentrée (L. Pantalacci), le recrutement et l’enregistrement des ouvriers (B. Menu), le rôle des scribes (P. Piacentini), le statut des membres d’équipes de tisserands (Sch. Allam), le travail des artisans royaux à Deir al-Medina (R.J. Demarée), mais aussi la conception même du travail en Égypte à l’époque du Moyen Empire (K.A. Kóthay), le travail dans l’espace domestique et le travail des esclaves en Mésopotamie (S. Démare-Lafont ; Fr. Joannès), les contrats de travail à l’époque ptolémaïque et augustéenne (B. Anagnostou-Canas) constituent autant de chapitres solidement documentés qui font progresser d’une manière très notable nos connaissances sur le sujet et ouvrent des perspectives nouvelles.

Une introduction originale (R. Carvais), développant une approche comparative, permet de mettre en abîme les résultats obtenus, dans une « préhistoire du droit du travail » où l’on décèle quelques traces embryonnaires, mais incontestables, de droit du travail dans l’Antiquité proche-orientale.

In early mechanised societies of the ancient Near Eastern empires, centralised and decentralised organization and management of the workforces created its own individual implications.

The Aidea Colloquium (Nice 2004) brought together specialists that had the opportunity to devote themselves to subjects dealing with the organization of labour in Ancient Egypt and Mesopotamia. The contributions resulting from this colloquium are published in this volume.

The list of papers include: building of temples (Chr.J. Eyre); organization of building sites in an outlying Egyptian province (L. Pantalacci); recruitment and registering of workers (B. Menu); the role of scribes (P. Piacentini); status of members of weaver teams (Sch. Allam); work of the royal artisans at Deir al-Medina (R.J. Demarée); the conception of work in Egypt during the Middle Kingdom Period (K.A. Kóthay); work within the domestic sphere and the work of slaves in Mesopotamia (S. Démare-Lafont; Fr. Joannès), as well as work contracts during the Ptolemaic and Augustean Periods (B. Anagnostou-Canas). Solidly documented chapters in this publication notably contribute to our knowledge of the subject and more importantly, provide new perspectives.

R. Carvais provides an original introduction in which he builds up a comparative approach, allowing a mise en abyme of the results obtained from this colloquium. Through this “prehistory of labour law,” we may detect the embryonic, yet undeniable traces of labour law in the ancient Near East.

- Bernadette Menu (

: 02702315X)