Catalogue des publications

- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel

- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.

Bibliothèque générale (BiGen)

La collection Bibliothèque générale (BiGen) propose des ouvrages originaux, tant par leur thème que par leur format, dans les différents domaines qui touchent l’Égypte, de la préhistoire à l’époque contemporaine.

La série "Égypte contemporaine" se démarque des autres collections de l'Ifao par son format à l'italienne, ses textes bilingues et son iconographie généreuse. Elle offre au grand public des points de vue originaux sur une histoire et une culture d'une richesse exceptionnelle.

La série « Travaux du Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak» (TCFEETK) accueille, sous différents formats, les résultats des investigations archéologiques et des missions épigraphiques et architecturales menées dans le cadre des programmes du Centre franco-égyptien.

ISBN 9782724707632

2019 IFAO

Collection: BiGen 59

Langue(s): français

1 vol. 280 p.

35 € (1750 EGP)

Laurent Coulon (éd.), Mélanie Cressent (éd.)

Archéologie française en Égypte

Cet ouvrage offre un panorama de l’archéologie française en Égypte à travers les fouilles et les programmes de recherche menés actuellement sur des monuments pharaoniques, mais aussi, plus largement, sur des vestiges datant de la Préhistoire jusqu’à la période médiévale. Il présente à la fois les institutions et établissements français investis dans les opérations de terrain et les sites étudiés par leurs archéologues et égyptologues, en coopération avec des partenaires égyptiens ou internationaux, sous l’égide du ministère des Antiquités de l’Égypte. Des « focus » mettent en lumière les problématiques récentes ou les nouvelles technologies mises en œuvre pour l’exploitation des données archéologiques.

- Laurent Coulon (

: 057589275)

Ancien élève de l'École Normale supérieure, membre scientifique puis directeur de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Laurent Coulon est actuellement professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, PSL. Ses travaux s’attachent à l'histoire de la religion de l’Égypte pharaonique à travers l'étude du culte d'Osiris au Ier millénaire avant J.-C., notamment à Karnak. Il est également spécialiste de la rhétorique et de l’éloquence égyptiennes. - Mélanie Cressent (

: 176318186)

Mélanie Cressent est docteur en égyptologie. Elle a soutenu une thèse de doctorat en 2013 sur la statuaire privée memphite des XXVe et XXVIe dynasties à l’université Lille 3 (UMR 8164 Halma). Dès 2014, elle s’est, entre autres, pleinement investie dans la valorisation des archives de l’Ifao. Elle est actuellement Project Curator pour le compte du musée du Louvre auprès du consortium d’institutions culturelles partenaires du projet européen de transformation du musée égyptien du Caire.

ISBN 9782724707588

2019 IFAO

Collection: BiGen 58

Langue(s): français

1 vol. 224 p.

43 € (2150 EGP)

Jean-François Carlotti, Luc Gabolde, Catherine Graindorge, Philippe Martinez, Jean-François Gout

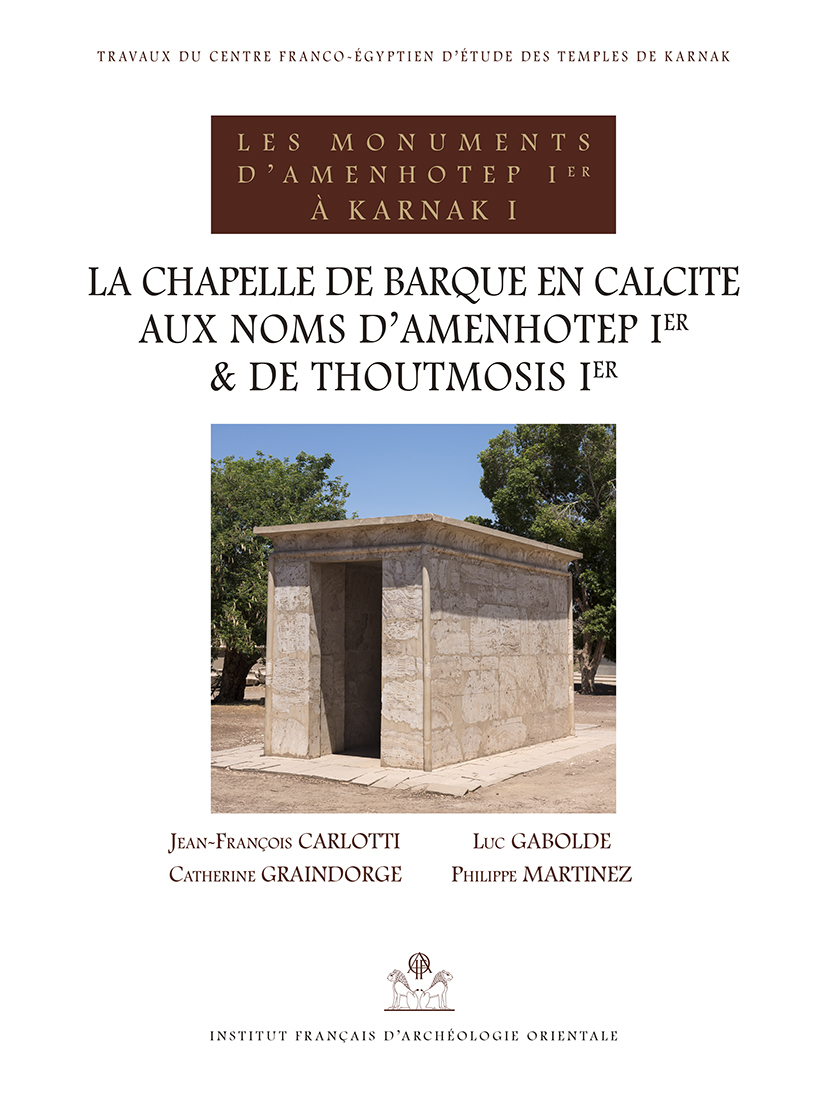

Les monuments d’Amenhotep Ier à Karnak I. La chapelle de barque en calcite aux noms d’Amenhotep Ier et de Thoutmosis Ier

Premier volume de la série consacrée aux monuments d’Amenhotep Ier à Karnak, la publication de la chapelle en calcite aux noms d’Amenhotep Ier et de Thoutmosis Ier est l’aboutissement d’un long processus scientifique initié avec la découverte des premiers blocs dans les fondations du môle sud du IIIe pylône en 1914, poursuivi avec la reconstruction en 1947 du monument dans le musée de plein air, en passant par les dessins successifs des parois et leur documentation photographique, et s’achevant par la présente édition en fac-similés, assortie d’une traduction commentée. La chapelle en calcite est un reposoir pour la barque processionnelle d’Amon lors de ses fêtes à exode. On hésite encore sur son emplacement d’origine : soit à l’intérieur de la « cour de fêtes » de Thoutmosis II, soit là où se dressera plus tard le « siège d’intronisation d’Amon », proposition qui a notre préférence. Son décor fut repris quasiment à l’identique dans les autres reposoirs de barque en calcite du site. Les rites spécifiques adressés à la barque d’Amon sont pour partie ceux consignés dans le Rituel d’Amenhotep Ier connu par les p.BM 10689 (Chester-Beatty IX) et les p.Caire CGC 58030, p. XI + p.Turin, Inv. Suppl. 10125, et qui portent à juste titre le nom de « service pour les offrandes de la fête d’Amon-Rê ».

First volume of the series dedicated to the Monuments of Amenhotep I at Karnak, the publication of the calcite chapel in the names of Amenhotep I and of Thutmose I materialises the achievement of a long scientific process initiated by the discovery in 1914 of the first blocks in the foundations of the southern tower of the IIIrd pylon. Followed in 1947 the reconstruction of the monument in the open air museum. Successive phases of drawings and photographic documentation were then implemented and finally the publication of the present edition comprising fac-similes, translations and comments. The calcite chapel is a bark repository for the god’s portable bark during Amun’s procession festivals. Its original location is still debated: either inside the festival courtyard of Thutmose II, or the place where the “inthronisation seat of Amun” was later erected (the latter has our preference). Its decoration was later duplicated in most of Karnak’s calcite bark shrines. The specific rituals addressed to the bark of Amun are partly those recorded in the “Ritual of Amenhotep I” known throughout the p.BM 10689 (Chester-Beatty IX) and the p.Cairo CGC 58030, p. XI + p.Turin, Inv. Suppl. 10125 and which, quite a-propos, bear the name of “offering service for the festival of Amun-Ra”.

هذا الكتاب هو المجلد الأول من السلسلة المخصصة لآثار أمنحتب الأول بمعبد الكرنك. وقد جاء النشر العلمي للمقصورة المشيدة من الحجر الجيري والمكرسة لأمنحتب الأول ولتحتمس الأول تتويجًا لعملية بحث علمي طويلة بدأت عام 1914 باكتشاف الكتل الأولى لأساسات البرج الجنوبي للصرح الثالث وفي عام ١٩٤٧ تم استكمال الأعمال بإعادة بناء الأثر في المتحف المفتوح بالكرنك. وعن طريق مراحل متتالية من التوثيق بالرسومات والتصوير الفوتوغرافي التي تم تنفيذها انتهينا إلى هذا الإصدار الحالي متضمنًا لتسجيل نسخة رسومات طبق الأصل (الفاكسيمل) وترجمة للنصوص مع التعليقات. وهذه المقصورة المشيدة من الحجر الجيري هى استراحة لقارب موكب الإله آمون خلال مواكب الاحتفالات. ومازال الموقع الأصلى للمقصورة موضع جدل بين رأي يميل إلى داخل فناء الإحتفالات الخاص بتحتمس الثاني وآخر يرى أنه المكان الذي أقيم فيه لاحقًا مقعد تتويج الإله آمون وهو الرأي المرجّح لدينا. تكررت زخارف المقصورة فيما بعد - بشكل مماثل تقريبًا - في الإستراحات الأخرى لقارب الحجر الجيري بالكرنك. ويُعد جزء من الطقوس الخاصة بقارب آمون هي تلك المسجلة في كتاب طقوس أمنحوتب الأول المعروفــــة من خلال p.Caire CGC 58030, p. XI + p.Turin, Inv. Suppl. و 10125 p.BM 10689 (Chester-Beatty IX)

- Jean-François Carlotti (

: 060865458)

Jean-François Carlotti est architecte archéologue, chercheur au CNRS, rattaché à l’Unité mixte de recherche 8164 du CNRS, Histoire, archéologie, littérature des Mondes Anciens (HALMA). Architecte en poste au Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak de 1990 à 2002, il étudie l'architecture et les techniques de construction des temples pharaoniques de la région thébaine (Karnak, Ramesseum, Médamoud…) et ceux de la Nubie soudanaise (Ile de Saï). Il est l’auteur de la monographie consacrée à l’étude architecturale de l’Akhmenou, L'Akh-menou de Thoutmosis III à Karnak. Étude architecturale, éditions ERC, Paris, 2001. - Luc Gabolde (

: 032508026)

Luc Gabolde est égyptologue, directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Unité de service et de recherche 3172 du CNRS basée à Karnak et co-directeur du Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak (CFEETK). Il a été membre chercheur de la mission permanente du CNRS à Karnak de 1993 à 2003. L. Gabolde est l’auteur d’une cinquantaine d’articles et de trois monographies sur le temple d’Amon-Rê dont deux parues à l’IFAO (Le « Grand-château d’Amon » de Sesostris Ier à Karnak, MAIBL 17, 1998 ; Les monuments en calcaire en bas-reliefs aux noms de Thoutmosis II, Hatchepsout et Thoutmosis III à Karnak, IFAO, MIFAO 123, 2006 ; Karnak, Amon-Rê : La genèse d’un temple, la naissance d’un dieu, IFAO, BiEtud 167, 2018). - Catherine Graindorge (

: 029488052)

Catherine Graindorge est égyptologue, docteur en histoire et archéologie des mondes anciens. Elle a enseigné à l’Université Lyon 2 et à l’Ecole du Louvre et a participé à de nombreuses missions au Centre franco-égyptien d’études des temples de Karnak. Elle rejoint la Freie Universität de Berlin en 1995 puis, de retour en France, elle travaille successivement à l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et au musée du Louvre. En 2013, elle intègre l’École de Chaillot, département formation de la Cité de l’architecture & du patrimoine, pour la direction des études et de la recherche. Catherine Graindorge est lauréate de la fondation Alexander von Humboldt (1995-1997, Berlin). - Philippe Martinez (

: 030043700)

Philippe Martinez est docteur en égyptologie, élève diplômé de l'Ecole du Louvre, ingénieur de recherche au CNRS rattaché à l’Unité mixte de recherche 8220 du Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (LAMS) de Sorbonne Université. Il est membre de la Mission archéologique française de Thèbes-ouest, où il est actuellement chargé de l'étude épigraphique du Ramesseum et de la tombe de Ramsès II (KV7). Dans le même cadre, il dirige également le projet interdisciplinaire « Tombes Thébaines », s'intéressant aux matériaux et techniques des peintres de l’Égypte ancienne. - Jean-François Gout (

: 026899213)

ISBN 9782724707458

2019 IFAO

Collection: BiGen 56

Langue(s): français

1 vol. 176 p.

19 € (950 EGP)

la version papier n’est pas disponible

Florence Albert (éd.), Annie Gasse (éd.)

Études de documents hiératiques inédits

Les ostraca de Deir el-Medina en regard des productions de la Vallée des Rois et du Ramesseum. Travaux de la première Académie hiératique – Ifao (27 septembre – 1er octobre 2015).

L’Académie hiératique, fondée en 2015, entend former annuellement de jeunes chercheurs à l’édition des textes hiératiques. Elle s’appuie sur le fonds des ostraca littéraires de Deir el-Medina conservés à l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) du Caire, dans lequel des pièces inédites sont sélectionnées en vue de leur étude et de leur publication par les étudiants. Chaque année, un thème spécifique est choisi, qui devient le fil conducteur du travail conduit durant l’atelier de formation.

Ce volume rassemble les contributions des 6 participants de la première académie hiératique, qui s’est tenue à l’Ifao du 27 septembre au 1er octobre 2015. Centré autour du titre Ṯȝy-ḫw, « flabellifère », il permet d’aborder les rapports entre Deir el-Medina et les autres centres de production de textes hiératiques littéraires de la rive gauche de Thèbes au Nouvel Empire. Ces contributions sont introduites par les articles de Chr. Barbotin, d’A. Dorn et de St. Polis, experts invités pour encadrer les élèves lors cette première session de l’académie. Ils y livrent les résultats de leurs travaux sur des documents hiératiques inédits utilisés comme support méthodologique durant la formation.

The Académie hiératique, created in 2015, was set up to train young researchers in the publication of hieratic texts. Based on the literary ostraca fund of Deir el-Medina kept at the IFAO (Institut français d’archéologie orientale), in Cairo, some unpublished texts of which were selected to be studied and published by the students.

Each year a specific theme is chosen which becomes the connecting thread of work to be carried out by this workshop.

This volume assembles the contributions of the 6 participants of the first Académie hiératique held at the IFAO from September 27th to October 1st, 2015.

Keeping in view the title Ṯȝy-ḫw (« fan bearer »), it allows an approach of relationships between Deir el-Medina and the other centres on the left bank of Thebes in the New Kingdom where literary texts were produced and found. The introduction to these contributions combines articles by Chr. Barbotin, A. Dorn and St. Polis, who were all three invited as experts to coach the students during the first session of the Academy. These contributions present the results of their work on the unpublished hieratic documents used as a methological support throughout the training.

- Florence Albert (

: 145084876)

Égyptologue hiératisante, ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) au Caire, centre particulièrement ses recherches sur la littérature funéraire tardive et ses modes de transmission. - Annie Gasse (

: 026883260)

Directeur de recherche au CNRS (Montpellier, UMR 5140, ASM), auteur de plusieurs publications consacrées aux ostraca littéraires de Deir el-Medina conservés à l’Ifao. Avec Florence Albert, elle a fondé l’Académie hiératique en 2015.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724707441

2019 IFAO

Collection: BiGen 55

Langue(s): français

1 vol. 204 p.

34 € (1700 EGP)

Guillaume Charloux, Christophe Thiers

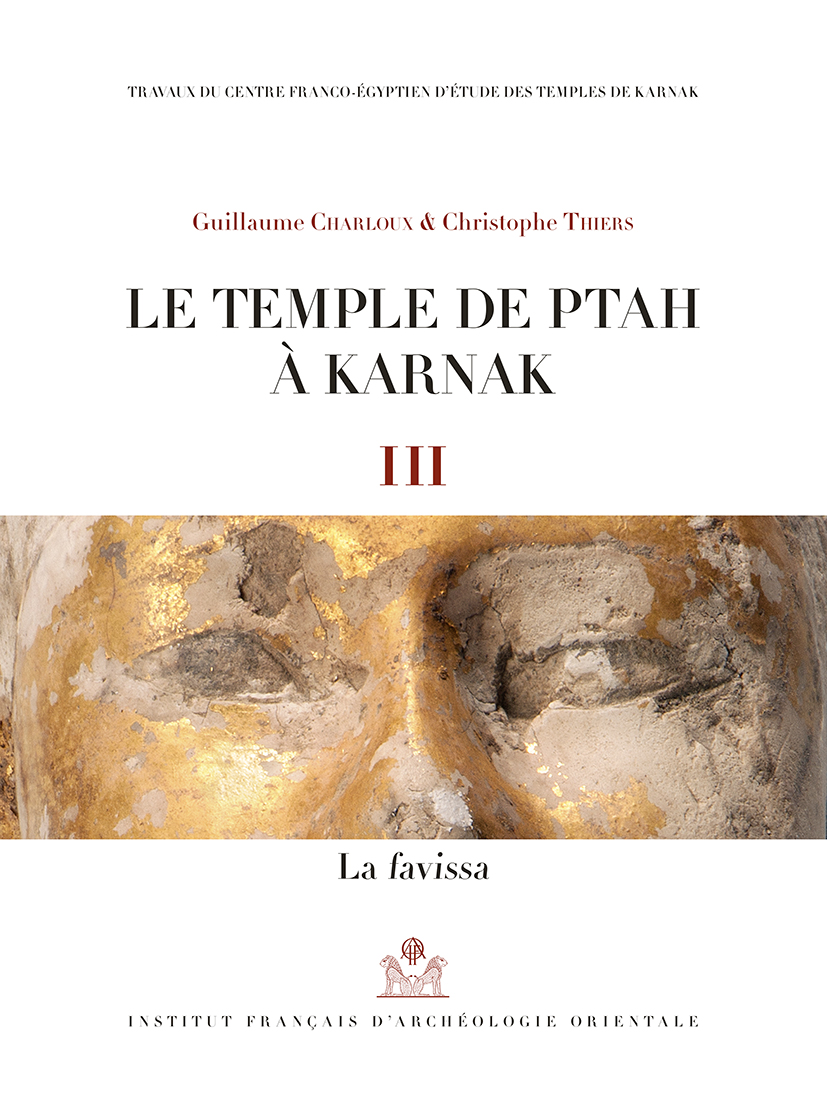

Le temple de Ptah à Karnak III

La Favissa

En décembre 2014, les fouilles entreprises à proximité du temple de Ptah à Karnak ont mis au jour une favissa, à savoir une fosse comblée d’objets, creusée à quelques mètres à l’arrière du sanctuaire de la divinité. La fosse contenait trente-huit objets mobiliers, statues, statuettes et éléments d’appliques statuaires, en calcaire, grauwacke, alliage cuivreux et fritte égyptienne, parfois recouverts d’or. La visualisation et l’analyse du comblement de la favissa ont été rendues possibles grâce à l’apport des méthodes modernes de relevés photogrammétriques et de modélisation 3D. Creusée à la fin de l’époque ptolémaïque, la fosse a servi à abriter une statue « déclassée » du dieu Ptah datant du Nouvel Empire, entourée d’éléments mobiliers et de nombreux bronzes osiriens, la plupart des objets remontant à la Troisième Période intermédiaire et à la Basse Époque (XXVe et XXVIe dynasties notamment). L’analyse et l’interprétation du comblement conduisent, dans cet ouvrage, à s’intéresser aux caches sacrées égyptiennes dans leur ensemble et à envisager le présent dépôt comme le témoignage de l’inhumation d’une statue du dieu Ptah dans le cadre de rituels osiriens.

In December 2014, excavation near the temple of Ptah in Karnak uncovered a favissa –a pit filled with objects– dug a few meters behind the shrine of the god. The pit contained thirty-eight objects, statues, statuettes and statuary elements, in limestone, greywacke, copper alloy and Egyptian frit, sometimes gilded. The visualization and analysis of the favissa filling has been made possible by the use of modern photogrammetric survey, and 3D modeling methods. Dug at the end of the Ptolemaic Period, the pit housed a New Kingdom broken statue of the god Ptah, surrounded by religious artefacts and many Osirian bronzes, most of the objects dating back to the Third Intermediate Period and the Late Period (especially 25th and 26th Dynasties). The analysis and the interpretation of the data lead, in this volume, to look at the Egyptian sacred caches as a whole, and to consider the present deposit as a testimony of the burial of a statue of the god Ptah in an Osirian ritual context.

في ديسمبـر 2014، كشفت أعمال الحفائر بمحيط معبد بتاح عن خبيئة ‐ عبارة عن حفرة مُلئت بلقى ‐ حُفرت على بعد أمتــار قليلة خلف مقصورة الإله، وتحوي هذه الحفــرة عدد 38 من اللقى المتنوعة: تماثيل مختلفة الأحجام وعناصر من تماثيل من الحجر الجيري ومن حجر الجريواك وسبائك النحاس بالإضافة إلى الفيانس المصري وفي بعض الأحيان تكون هذه اللقى مذهبة.

لقد أصبح من الممكن تصور وتحليل هذه الخبيئة باستخدام المسح التصويري الحديث والنماذج ثلاثية الأبعاد. حفرت هذه الخبيئة في نهاية العصر البطلمي، وحوت على تمثال مكسور للإله بتاح من عصر الدولة الحديثة أحيط بعدد من اللقى الأثرية وكثير من التماثيل البرونزية الأوزيرية، ومعظم هذه اللقى يؤرخ لها بعصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر(خاصة الأسرتين 25 و26).

إن تحليل وتفسير البيانات في هذا الكتاب يرشدنا إلى الأخذ بعين الاعتبار الخبايا المصرية المقدسة ككل واعتبار المحتوى الحالي كدليل على دفن تمثال الإله بتاح في سياق الطقوس الأوزيرية.- Guillaume Charloux (

: 109153634)

Guillaume Charloux, docteur en archéologie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, diplômé de l’École du Louvre et de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, est actuellement ingénieur de recherche au CNRS (UMR 8167, Orient & Méditerranée, Paris). Il dirige depuis 2010 la mission archéologique et épigraphique Oasis de l’Arabie déserte, regroupant plusieurs sites majeurs d'Arabie : al-Bad', Camel Site, Dûmat al-Jandal, Kharj et Najrân. Il coordonne également plusieurs projets de recherche à Karnak (Égypte), auprès du CFEETK (USR 3172 du CNRS - CSA), notamment la fouille du temple de Ptah en collaboration avec Christophe Thiers (CNRS, UMR5140), et la publication des fouilles archéologiques 1975-1977 de la cour du Xe pylône avec Raphaël Angevin (Ministère de la culture, UMR 7041, Arscan). - Christophe Thiers (

: 073982857)

Ancien membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, directeur de recherche au CNRS, Christophe Thiers a dirigé l’USR 3172-Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak de 2008 à 2018, et a depuis rejoint l’UMR 5140-Archéologie des sociétés méditerranéennes (univ. Montpellier 3). Il oriente ses recherches sur les théologies thébaines tardives, en lien particulier avec les missions archéologiques et épigraphiques entreprises dans les temples de Karnak, Tôd et Ermant, et étudie la documentation hiéroglyphique « officielle » de l’époque ptolémaïque.

ISBN 9782724707472

2019 IFAO

Collection: BiGen 57

Langue(s): français

1 vol. 328 p.

35 € (1750 EGP)

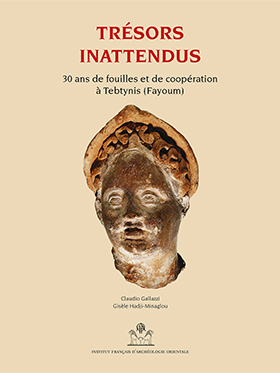

Claudio Gallazzi, Gisèle Hadji-Minaglou

Trésors inattendus

30 ans de fouilles et de coopération à Tebtynis (Fayoum)

Le village de Tebtynis, situé en bordure sud du Fayoum, a été habité pendant environ 3000 ans de la XIIe dynastie pharaonique au xiie siècle de notre ère. Il a été, après sa découverte en 1899, fouillé par plusieurs missions scientifiques, saccagé par les chercheurs d’antiquités et amplement ravagé par les fouilleurs de sebâkh. Ainsi, aucun archéologue n’est revenu travailler dans ses ruines pendant plus de cinquante ans après la dernière campagne des Italiens en 1936, le site étant considéré comme épuisé. Lorsqu’en 1988 la mission franco-italienne, constituée par l’Ifao et l’université de Milan, reprit les fouilles, la nouvelle fut accueillie avec scepticisme dans certains milieux scientifiques. Les résultats obtenus au fil des ans ont toutefois été si satisfaisants que l’équipe a déjà mené trente et une campagnes et prépare sa trente-deuxième. De nouveaux quartiers ont été mis au jour, de grandes lacunes dans la connaissance du village ont été comblées et des milliers d’objets et de textes ont été découverts. De la masse de matériel récupéré, ce catalogue présente un choix réduit, mais d’un grand intérêt scientifique et muséologique. Certaines pièces sont exceptionnelles, voire uniques ; d’autres, grâce à leur provenance de contextes archéologiques datés, sont désormais des repères qui situent chronologiquement nombre d’exemplaires similaires ; d’autres encore sont courantes, mais présentent les différents aspects de la vie quotidienne à Tebtynis bien plus clairement et de manière bien plus détaillée qu’ailleurs.

- Claudio Gallazzi (

: 058472797)

Titulaire de la chaire de papyrologie à l'université de Milan, Claudio Gallazzi est directeur de la mission archéologique franco-italienne de Umm-el-Breigât (Tebtynis) depuis sa création en 1988. - Gisèle Hadji-Minaglou (

: 056980221)

Architecte-archéologue, ingénieur de recherche à l'Ifao, Gisèle Hadji-Minaglou a été directrice des fouilles de Baouît de 2008 à 2021.

ISBN 9782724707281

2018 IFAO

Collection: BiGen 54

Langue(s): français

1 vol. 592 p.

49 € (2450 EGP)

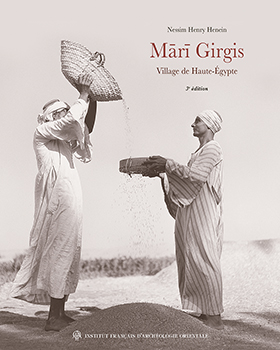

Nessim Henry Henein

Mari Girgis

Village de Haute-Égypte

Trente ans après sa première version, le succès non démenti de l’ouvrage de Nessim Henein conduit l’Ifao à publier la troisième édition d’un travail demeuré sans équivalent. Cette monographie consacrée à un hameau qui comptait au début des années 1970 un peu plus de trois cents personnes est une découverte du Sa’id rural, guidée par le regard ethnographique d’un citadin instruit du Caire. Enquête réalisée en immersion, c’est « un pèlerinage aux sources, la prise de conscience d’une égyptianité fondamentale » (Charles Vial).

Habitat, techniques de chasse, de pêche et d’agriculture, vie quotidienne des habitants, vêtements, pratiques religieuses et culture populaire : Nessim Heneim saisit ainsi une société villageoise « de la cave au grenier », à la veille de changements majeurs. Comme la Description de l’Égypte ou Manners and Customs of Modern Egyptians d’Edward William Lane, auxquels il a été comparé dès sa sortie, le livre, devenu classique, marque un jalon important de l’histoire de la modernité dans l’Égypte rurale.

La troisième édition propose un long entretien de l’auteur où celui-ci revient sur sa formation, sa méthode d’observation et les circonstances de ses séjours à Mārī Girgis.

En la préparant, un document exceptionnel a été retrouvé : le film documentaire réalisé à la même époque par Paul Warren, alors jésuite, sur le village. Disponible gratuitement en ligne, sur la chaîne YouTube de l’Ifao, le film est éclairé par un supplément à l’ouvrage rédigé par le réalisateur, qui interroge, outre la relation ethnographique elle-même, le rapport entre film de commande et cinéma du réel.

- Nessim Henry Henein (

: 02691865X)

Architecte de formation, Nessim Henein fut d'abord engagé à l'Ifao par Serge Sauneron comme architecte de fouilles et chargé d’une prospection sur le site du monastère de Mārī Ǧirǧis. Mais très vite, au-delà des relevés archéologiques, ses carnets de recherche ont traduit sa vision humaniste, son intérêt pour l’enquête ethnographique et pour le monde rural. Devenu ethnologue, ses enquêtes ont porté sur la vie quotidienne des habitants des villages et oasis d’Égypte et ses continuités observables parfois depuis l'Antiquité : l’outillage agraire, les techniques de pêche et de chasse, la culture matérielle, les processus de production et de fabrication en voie de disparition, mais aussi les cultures orales, avec une attention toute particulière aux faits de langage.

ISBN 9782724707175

2018 IFAO

Collection: BiGen 53

Langue(s): français

1 vol. 540 p.

35 € (1750 EGP)

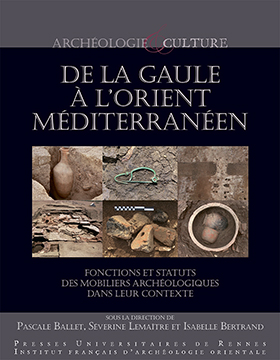

Pascale Ballet, Séverine Lemaître, Isabelle Bertrand

De la Gaule à l'Orient méditerranéen. Fonctions et statuts des mobiliers archéologiques dans leur contexte.

Ce volume est issu du colloque international d’archéologie intitulé Les mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient méditerranéen : fonctions et statuts tenu à l’université de Poitiers. Conçu à l’échelle du monde antique, associant l’Orient et l’Occident, le colloque, organisé par l’équipe HeRMA (Hellénisation et romanisation dans le monde antique), en coordination avec l’Ifao (Institut français d’archéologie orientale, Le Caire), a proposé aux chercheurs de développer leurs réflexions sur les liens existant entre les mobiliers archéologiques et leur contexte de découverte dans un cadre chronologique volontairement large, de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive. Les objets produits dans l’Antiquité possédaient une fonction qui peut, dans une certaine mesure, être identifiée d’après leur morphologie. Les matériaux utilisés pour les fabriquer – argile, pierre, métal, verre… – contribuent à préciser cette identification, soulevant la question de l’accessibilité des matières premières et de leur proximité géographique, ou celle de la catégorie sociale à laquelle appartiennent consommateurs et/ou commanditaires. En parallèle, les chercheurs ont développé de nouvelles orientations privilégiant la notion d’assemblage, liée à celle de contexte ; elle peut inclure une approche statistique des corpus, et vise à augmenter les possibilités d’analyses comparatives, économiques, identitaires. Le livre comporte une cinquantaine de contributions dont l’agencement reprend les thématiques distinguées au moment du colloque. Celui-ci débute par la vision d’un anthropologue dont l’approche apparemment décalée, d’un point de vue disciplinaire, spatial et chronologique, met l’accent sur la dimension symbolique très forte accordée aux objets selon leur contexte d’utilisation et dont les archéologues ne peuvent que pressentir l’existence à partir des artéfacts collectés en fouille. Pascale Ballet est professeure d’histoire de l’art et archéologie du monde romain à l’université Paris Nanterre. Membre du laboratoire ArScAn, UMR 7041 (équipe ESPRI-LIMC), elle dirige la mission archéologique de Bouto en Égypte en collaboration avec l’Institut archéologique allemand (Le Caire) et l’Institut français d’archéologie orientale (Le Caire). Elle codirige un programme de l’Ifao sur les contextes et les mobiliers. Ses recherches portent sur le commerce et la culture matérielle de l’Égypte gréco-romaine et byzantine et des régions voisines. Séverine Lemaître est maître de conférences en histoire de l’art et archéologie antique à l’université de Poitiers. Elle est membre du laboratoire HeRMA, Hellénisation et romanisation dans le monde antique (EA 3811) et chercheur associée au laboratoire ArAr, UMR 5138 de Lyon (équipe 2), spécialiste des amphores. Ses recherches sur l’économie antique l’ont amenée à travailler sur les réseaux de commercialisation en Gaule et dans l’espace méditerranéen. Isabelle Bertrand est archéologue et dirige le service des Musées de Chauvigny. Elle est membre associée du laboratoire HeRMA, Hellénisation et romanisation dans le monde antique (EA 3811) et de l’équipe TP2C, UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes à Montpellier. Elle travaille sur le mobilier de l’ouest de la Gaule/France (ier s. av. J.-C. – viie s. apr. J.-C.) et anime le groupe de travail européen Instrumentum dont elle coordonne la revue.

- Pascale Ballet (

: 030162734)

Pascale Ballet est professeure d’histoire de l’art et archéologie du monde romain à l’université Paris Nanterre. Membre du laboratoire ArScAn, UMR 7041 (équipe ESPRI-LIMC), elle dirige la mission archéologique de Bouto en Égypte en collaboration avec l’Institut archéologique allemand (Le Caire) et l’Institut français d’archéologie orientale (Le Caire). Elle codirige un programme de l’Ifao sur les contextes et les mobiliers. Ses recherches portent sur le commerce et la culture matérielle de l’Égypte gréco-romaine et byzantine et des régions voisines. - Séverine Lemaître (

: 056243847)

Séverine Lemaître est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en histoire de l’art et archéologie antique à l’université de Poitiers. Elle est membre du laboratoire HeRMA, Hellénisation et romanisation dans le monde antique (EA 3811) et chercheur associée au laboratoire ArAr, UMR 5138 de Lyon (équipe 2). Spécialiste des amphores, ses recherches sur l’économie antique l’ont amenée à travailler sur les réseaux de commercialisation en Gaule et dans l’espace méditerranéen. - Isabelle Bertrand (

: 050201514)

Isabelle Bertrand est archéologue et dirige le service des Musées de Chauvigny. Elle est membre associée du laboratoire HeRMA, Hellénisation et romanisation dans le monde antique (EA 3811) et de l’équipe TP2C, UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes à Montpellier. Elle travaille sur le mobilier de l’ouest de la Gaule/France (Ier s. av. J.-C. – VIIe s. apr. J.-C.) et anime le groupe de travail européen Instrumentum dont elle coordonne la revue.

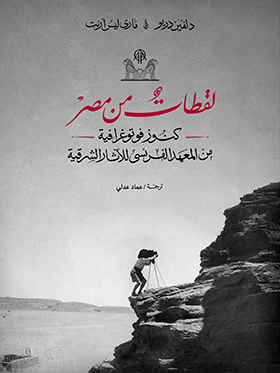

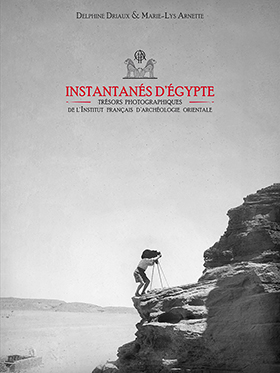

Delphine Driaux, Marie-Lys Arnette

Instantanés d'Egypte - édition abrégée arabe

لقطات من مصر. كنوز فوتوغرافية من المعهد الفرنسى للآثار الشرقية

منذ حمـلة بوناپــرت وقيــام شامپليـون بفـك رمــوز اللغــة الهيروغليـفيـّة عــام 1822، لم يَخْبُ قَطّ الوَلَـع الفـرنسيّ بمصـر القديمـة، مما جعل علم المصريـّـات يتبـوّأ مكانـةً هامـةً في مجـال الأبحـاث الفرنسيـّة.

وفي خِضَمّ هذا الزَخْم، تأسّست بعثة دائمـة في القاهـرة عام 1880، لتصبح بعد سنوات قليلة المعهد الفرنسي للآثـار الشرقيـّة. ومنذ ذلك الحين، واصل الباحثون اللذين تعاقبوا على المعهد المهمة الموكّلة إليهم : ألا وهي التفاني في إثراء المَعْرِفة والحفـاظ على التراث المصـري.

من الدروب الصحراويـة إلى معابــد وادي النيـل، ومـن الواحـات إلى منطقـة طيبـة، يـرصـد « » قرنًا من الزمان من أعمال الحفريـات الأثريـّة التي قادها المعهد، من خلال ستٌ وأربَعون صورة فوتوغرافيـّة أغلبهـا لم يسبق نشـره.

هذه المناظـر الفوتوغرافيـة الفريـدة، باللونين الأبيض والأسود، تسرد الأحـداث ـ الكبيرة أو الصغيرة ـ التي تشكل الحياة في مواقع التنقيب، وتميط اللثـام عن الحياة اليوميـة للقائمين عليها. أبعد من مجرد ريبورتاچ، يمثل هذا الكتاب تكريمًا للرجال والنساء، المجهولين أو المنسيّين أو المشهورين، الذين أسهموا في تشكيل علم المصريات الفرنسيّ.

Depuis l’expédition de Bonaparte et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822, l’intérêt de la France pour l’Égypte antique ne s’est jamais démenti, faisant de l’égyptologie une science majeure de la recherche française.

Suivant cet élan, une Mission permanente est constituée au Caire en 1880, devenue quelques années plus tard l’Institut français d’archéologie orientale. Depuis lors, les chercheurs qui se sont succédé au sein de l’Institut poursuivent la tâche qui leur a été confiée : travailler à la connaissance et à la préservation du patrimoine égyptien.

Des routes désertiques aux temples de la vallée du Nil, des oasis à la région thébaine, Instantanés d’Égypte retrace à travers 46 clichés, pour la plupart inédits, un siècle de fouilles archéologiques menées par l’Institut.

Ces prises de vue exceptionnelles, en noir et blanc, racontent les évènements – grands ou petits – qui rythment la vie des chantiers de fouilles et dévoilent le quotidien de ceux qui y travaillent. Au-delà du simple reportage, cet ouvrage est un hommage rendu aux hommes et aux femmes, inconnus, oubliés ou illustres, qui ont contribué à façonner l’égyptologie française.

Cette édition arabe est une version abrégée de l'édition en français.

- Delphine Driaux (

: 171650905)

Archéologue de formation, Delphine Driaux a soutenu une thèse de doctorat en égyptologie, consacrée à l’eau en contexte urbain, à la Sorbonne Université. Elle concentre principalement ses recherches sur l’archéologie urbaine, la vie quotidienne et la culture matérielle. Membre de plusieurs missions en Égypte et au Soudan, elle est aussi la directrice adjointe du University of Vienna Middle Egypt Project. Delphine Driaux est actuellement rattachée à l’Université de Vienne où elle dirige le projet de recherche « Representations and Reality of Poverty in ancient Egypt ». - Marie-Lys Arnette (

: 153683953)

Ancienne élève de l’École du Louvre, Marie-Lys Arnette a soutenu sa thèse de doctorat en égyptologie à la Sorbonne Université, en novembre 2010. Elle a ensuite été adjointe aux publications (2012-2013), puis membre scientifique de l'Ifao (2013-2017). Elle est actuellement membre du programme ERC Locus Ludi (université de Fribourg, Suisse). Ses thèmes de recherche répondent de l’anthropologie historique et de l’histoire culturelle : elle s’intéresse au corps et à ses normes, aux affects, à l’alimentation, à la mort et, plus récemment, aux jeux.

ISBN 9782724706956

2016 IFAO

Collection: BiGen 50

Langue(s): français

1 vol. 368 p.

39 € (1950 EGP)

Delphine Driaux, Marie-Lys Arnette

Instantanés d'Égypte

Trésors photographiques de l'Institut français d'archéologie orientale

Depuis l’expédition de Bonaparte et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822, l’intérêt de la France pour l’Égypte antique ne s’est jamais démenti, faisant de l’égyptologie une science majeure de la recherche française.

Suivant cet élan, une Mission permanente est constituée au Caire en 1880, devenue quelques années plus tard l’Institut français d’archéologie orientale. Depuis lors, les chercheurs qui se sont succédé au sein de l’Institut poursuivent la tâche qui leur a été confiée : travailler à la connaissance et à la préservation du patrimoine égyptien.

Des routes désertiques aux temples de la vallée du Nil, des oasis à la région thébaine, Instantanés d’Égypte retrace à travers 185 clichés, pour la plupart inédits, un siècle de fouilles archéologiques menées par l’Institut.

Ces prises de vue exceptionnelles, en noir et blanc, racontent les évènements – grands ou petits – qui rythment la vie des chantiers de fouilles et dévoilent le quotidien de ceux qui y travaillent. Au-delà du simple reportage, cet ouvrage est un hommage rendu aux hommes et aux femmes, inconnus, oubliés ou illustres, qui ont contribué à façonner l’égyptologie française.

Since Bonaparte’s expedition and the deciphering of hieroglyphs by Champollion in 1822, the interest of France towards Ancient Egypt has steadily increased, thus allowing Egyptology to become a major science among French research.

Following that impulse, a permanent mission was created in Cairo in 1880, which became a few years later, the Institut français d’archéologie orientale. Since then, all the scholars who worked at the Institute carried on with the tasks they have been entrusted to perform: studying and preserving Egypt’s heritage.

From the desert roads to the temples of the Nile valley, from the oases to the Theban region, Instantanés d’Égypte recounts through 185 pictures, most of them being unpublished, a century of excavations carried out by the Institut.

These outstanding black and white photographs retrace the events – being great or small – that occurred on archeological fields and reveal the everyday life of those who worked there. Being more than documentary, this book is also a tribute paid to men and women, being unknown, forgotten, or famous, who helped molding French Egyptology.

- Delphine Driaux (

: 171650905)

Archéologue de formation, Delphine Driaux a soutenu une thèse de doctorat en égyptologie, consacrée à l’eau en contexte urbain, à la Sorbonne Université. Elle concentre principalement ses recherches sur l’archéologie urbaine, la vie quotidienne et la culture matérielle. Membre de plusieurs missions en Égypte et au Soudan, elle est aussi la directrice adjointe du University of Vienna Middle Egypt Project. Delphine Driaux est actuellement rattachée à l’Université de Vienne où elle dirige le projet de recherche « Representations and Reality of Poverty in ancient Egypt ». - Marie-Lys Arnette (

: 153683953)

Ancienne élève de l’École du Louvre, Marie-Lys Arnette a soutenu sa thèse de doctorat en égyptologie à la Sorbonne Université, en novembre 2010. Elle a ensuite été adjointe aux publications (2012-2013), puis membre scientifique de l'Ifao (2013-2017). Elle est actuellement membre du programme ERC Locus Ludi (université de Fribourg, Suisse). Ses thèmes de recherche répondent de l’anthropologie historique et de l’histoire culturelle : elle s’intéresse au corps et à ses normes, aux affects, à l’alimentation, à la mort et, plus récemment, aux jeux.

ISBN 9782724706871

2016 IFAO

Collection: BiGen 51

Langue(s): arabe

1 vol. 192 p.

la version papier n’est pas disponible

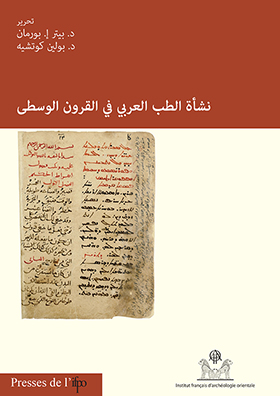

Pauline Koetschet, Peter Pormann

La construction de la médecine arabe médiévale

تاريخ الطب في العالم العربي قبل العصر الحديث لا يزال يكتنفه الغموض. وهذا ليس بسبب افتقارنا إلى المصادر، ولكن لأن هذه المصادر لم تحقق بعد ولم يتم تناولها علميا. وهذه المصادر هي أساس المقالات المنشورة في هذا الإصدار. وبعض الجوانب التي تتناولها تتضمن مسائل نقل المعرفة الطبية وتشكُّل الطب العربي على أساس مصادر يونانية وهندية وفارسية مترجمة إلى العربية والتغيرات التي طرأت على المعرفة الطبية السابقة.

L’histoire de la médecine arabe pré-moderne demeure nimbée d’un certain mystère, non pas parce que nous n’aurions pas de sources, mais parce que dans leur majorité, ces sources n’ont été ni éditées ni étudiées. Ce sont ces sources qui forment la base des articles publiés dans cet ouvrage. Ces articles traitent, entre autres, du transfert des connaissances médicales et de la construction de le médecine arabe à partir des sources grecques, indiennes, et persanes traduites en arabe, et des modifications apportées au savoir médical passé.