Catalogue des publications

- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel

- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.

Version pdf de l’ouvrage :

Fouilles de l’Institut français d’archéologie orientale 83

ISBN 9782724708202

2020 IFAO

52 € (2600 EGP)

Bérangère Redon, Thomas Faucher

Samut Nord

L'exploitation de l'or du désert Oriental à l'époque ptolémaïque

Situé dans le désert Oriental égyptien, Samut Nord est un site entièrement voué à l’exploitation de l’or. Constitué de zones d’extraction et de transformation du quartz aurifère et de deux édifices dédiés au logement, il est occupé brièvement vers 310 av. J.-C. Avant leur destruction en 2017, les vestiges de Samut Nord étaient exceptionnellement bien préservés et leur exploration représentait l’opportunité d’étudier, pour la première fois et dans son intégralité, une installation minière à l’apogée de l’exploitation de l’or en Égypte. C’était aussi l’occasion de comparer le témoignage des vestiges archéologiques aux descriptions des mines antiques laissées par Agatharchide de Cnide, qui vécut au iie siècle av. J.-C. La confrontation des données permet de dresser un panorama inédit de la chaîne opératoire qui a produit une partie de l’or dont Ptolémée, fils de Lagos, avait besoin pour conduire sa politique en Méditerranée. L’étude attentive de tous les vestiges, y compris les plus modestes, permet aussi de reconstituer les conditions de vie des habitants (soldats, intendants, mineurs, dont peut-être des femmes) qui ont, durant quelques saisons, vécu au milieu du désert pour en exploiter les richesses. Elles étaient manifestement effroyables. Est adjointe à ces chapitres l’étude de trois villages de mineurs localisés dans le district de Samut, occupés au Nouvel Empire et à l’époque médiévale.

Located in the Eastern desert of Egypt, Samut North is a site entirely devoted to gold mining. Consisting of areas for the extraction and transformation of gold quartz and two vast buildings dedicated to housing, it was briefly occupied around 310 BC. Before they were destroyed in 2017, the remains of Samut North were exceptionally well preserved and their exploration represented a unique opportunity to fully study a mining facility at the height of gold mining in Egypt. It was also a chance to compare the evidence of the archaeological remains with the descriptions of the ancient mines left by Agatharchides of Cnidus, who lived in the 2nd century BC. The comparison of the data makes it possible to draw up an unprecedented panorama of the operating chain that produced part of the gold that Ptolemy, son of Lagos, needed to conduct his policy in the Mediterranean. The careful study of all the remains, including the most modest ones, also makes it possible to reconstruct the living conditions of the inhabitants (soldiers, logisticians, miners, including perhaps women) who, for some seasons, lived in the middle of the desert to exploit its riches. They were obviously appalling. Added to these chapters is a study of three mining villages in Samut district dating back to the New Kingdom and the Middle Ages.

- Bérangère Redon (

: 140353542)

Ancienne membre scientifique de l’IFAO de 2009 à 2012, Bérangère Redon est chargée de recherche au CNRS (HiSoMA, Lyon) depuis 2012. Historienne et archéologue, elle s’appuie sur l’étude combinée des vestiges et des textes pour mener une étude à la fois historique, culturelle, économique et sociale de la présence grecque et romaine en Égypte. Elle développe des travaux sur l’appropriation (pratique, symbolique, économique) des espaces égyptiens, en particulier des marges et des frontières, par les différents pouvoirs qui se sont succédé sur le trône égyptien de l’époque saïte à l’époque romaine et sur les rencontres culturelles entre les populations établies sur le sol égyptien. Pour nourrir ces travaux, Bérangère Redon travaille depuis 2010 au sein de la mission archéologique française du désert Oriental (IFAO, MEAE), dont elle a assuré la direction de 2013 à 2017. En parallèle, elle participe depuis 2002 à la mission française de Taposiris-Plinthine (IFAO, MEAE), sur la côte méditerranéenne. Elle en a repri - Thomas Faucher (

: 116523085)

Archéologue et numismate, il est chargé de recherche à l'IRAMAT-CRP2A (CNRS/Université Bordeaux Montaigne). Centrées sur l’histoire économique et monétaire, ses recherches traitent en particulier de la production et de la circulation de la monnaie en Égypte ancienne, ainsi que des méthodes d'extraction des minerais ayant servi à leur fabrication. Membre de la mission française du désert Oriental depuis 2011, il la dirige depuis 2018.

Version pdf de l’ouvrage :

Bibliothèque d’étude 175

ISBN 9782724708219

2020 IFAO

52 € (2600 EGP)

Marie-Lys Arnette

Regressus ad uterum

La mort comme une nouvelle naissance dans les grands textes funéraires de l'Égypte pharaonique

Le présent ouvrage, issu de la thèse de doctorat de l’auteure, vise à démontrer le caractère essentiel du référent de la naissance dans les croyances funéraires de l’Égypte pharaonique, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Les grands corpus funéraires égyptiens, depuis les Textes des Pyramides jusqu’aux Livres de l’au-delà du Nouvel Empire, sont riches d’allusions à une destinée post mortem envisagée comme une seconde naissance, calquée plus ou moins fidèlement sur le processus biologique de la première. Roi ou particulier, le mort est porté en gestation par une ou plusieurs mères divines, puis est remis au monde dans l’au-delà, son cordon ombilical est coupé, il est lavé, allaité et soigné à l’image d’un nouveau-né. À ces aspects pragmatiques se mêlent de nombreux éléments mythiques, le modèle biologique étant parfois largement réinterprété, ce qui témoigne de l’interpénétration du plan individuel et du domaine cosmique. Grâce à ce procédé cyclique, non seulement le défunt accède à l’autre monde, mais il y est aussi vivant éternellement.

This work, stem from a doctoral dissertation, aims at demonstrating that referring to birth and its practical modalities is an essential aspect of Ancient Egypt’s funerary beliefs. From the Pyramid Texts to the books of the afterlife in the New Kingdom, funerary writings of Egypt are full of allusions to post mortem fate viewed as a second birth, which imitates more or less precisely the biological process of the first. Be he king or an ordinary man, the dead is carried in gestation by one or several divine mothers and is born again in the afterworld; there, his umbilical cord is cut, he is washed, fed and cared for like a newborn child. Numerous mythical elements join the purely practical ones, thus reinventing the biological model and showing the intermingling of both the worldly and the cosmic levels. Thanks to this cyclic process, not only does the deceased access the hereafter, but he is also eternally alive there.

- Marie-Lys Arnette (

: 153683953)

Ancienne élève de l’École du Louvre, Marie-Lys Arnette a soutenu sa thèse de doctorat en égyptologie à la Sorbonne Université, en novembre 2010. Elle a ensuite été adjointe aux publications (2012-2013), puis membre scientifique de l'Ifao (2013-2017). Elle est actuellement membre du programme ERC Locus Ludi (université de Fribourg, Suisse). Ses thèmes de recherche répondent de l’anthropologie historique et de l’histoire culturelle : elle s’intéresse au corps et à ses normes, aux affects, à l’alimentation, à la mort et, plus récemment, aux jeux.

Version pdf de l’ouvrage :

Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale 139

ISBN 9782724708387

2020 IFAO

315 p.

35 € (1750 EGP)

Bernard Maury, Jacques Revault

Palais et Maisons du Caire I

Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l’Expédition d’Égypte en 1800, il en subsistait 29 en 1970, inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces palais ont été remarquablement restaurés, comme celui de l’émir Taz ou la maison Harawî, d’autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd’hui disparus. Les plans et photographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable. L’Ifao a décidé de rééditer progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983. Très vite épuisé, Palais et Maisons du Caire, œuvre d’un spécialiste des métiers et des arts du Maghreb et du Moyen-Orient et d’un architecte engagé dans la restauration de certains de ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans les années 1990 autour du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies qui composent l’ouvrage permettront au lecteur de redécouvrir les quartiers, rues, cours, pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures bourgeoises du Caire mamelouk et ottoman. Dans le but de toucher un plus vaste public, cette nouvelle édition est assortie d’une synthèse en arabe retenant les points essentiels de chaque étude architecturale. Ce premier volume présente le Qāʿa Dardīr, le Maqʿad Mamāʾi, le palais de Qāyt Bāy, le palais dʾal-Razzāz, le palais de Raḍwān Bey et le Manzil al-Sinnārī.

- Bernard Maury (

: 137171617)

Bernard Maury est architecte diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de Paris. Il a participé dans les années 1970 à la mission « Étude des Palais et Maisons du Caire du XIVe au XVIIIe siècle », avant de prendre la direction, en 1983, de la mission de restauration des Palais et Maisons du Caire. Il a supervisé la restauration et l’inauguration de la maison Harawi en 1993, puis celles de la maison Sennari en 2000, et conduit parallèlement plusieurs études de faisabilité pour le compte du Service des Antiquités d’Égypte. Il est l’auteur de plusieurs études historiques, archéologiques et architecturales publiées par l’Ifao et le CNRS. - Jacques Revault (

: 031860893)

Jacques Revault (1902-1986) est l’auteur de plusieurs études, publiées par le CNRS entre 1967 et 1978, sur les palais et demeures de Tunis, qui lui valurent le titre de directeur de recherche au CNRS. Il collabora également à une série d’ouvrages, publiés par l’Ifao puis le CNRS, sur les palais et maisons du Caire (1975-1983).

ISBN 9782724707434

2020 IFAO

Collection: BiEtud 175

Langue(s): français

1 vol. 480 p.

75 € (3750 EGP)

Marie-Lys Arnette

Regressus ad uterum

La mort comme une nouvelle naissance dans les grands textes funéraires de l'Égypte pharaonique

Le présent ouvrage, issu de la thèse de doctorat de l’auteure, vise à démontrer le caractère essentiel du référent de la naissance dans les croyances funéraires de l’Égypte pharaonique, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Les grands corpus funéraires égyptiens, depuis les Textes des Pyramides jusqu’aux Livres de l’au-delà du Nouvel Empire, sont riches d’allusions à une destinée post mortem envisagée comme une seconde naissance, calquée plus ou moins fidèlement sur le processus biologique de la première. Roi ou particulier, le mort est porté en gestation par une ou plusieurs mères divines, puis est remis au monde dans l’au-delà, son cordon ombilical est coupé, il est lavé, allaité et soigné à l’image d’un nouveau-né. À ces aspects pragmatiques se mêlent de nombreux éléments mythiques, le modèle biologique étant parfois largement réinterprété, ce qui témoigne de l’interpénétration du plan individuel et du domaine cosmique. Grâce à ce procédé cyclique, non seulement le défunt accède à l’autre monde, mais il y est aussi vivant éternellement.

This work, stem from a doctoral dissertation, aims at demonstrating that referring to birth and its practical modalities is an essential aspect of Ancient Egypt’s funerary beliefs. From the Pyramid Texts to the books of the afterlife in the New Kingdom, funerary writings of Egypt are full of allusions to post mortem fate viewed as a second birth, which imitates more or less precisely the biological process of the first. Be he king or an ordinary man, the dead is carried in gestation by one or several divine mothers and is born again in the afterworld; there, his umbilical cord is cut, he is washed, fed and cared for like a newborn child. Numerous mythical elements join the purely practical ones, thus reinventing the biological model and showing the intermingling of both the worldly and the cosmic levels. Thanks to this cyclic process, not only does the deceased access the hereafter, but he is also eternally alive there.

- Marie-Lys Arnette (

: 153683953)

Ancienne élève de l’École du Louvre, Marie-Lys Arnette a soutenu sa thèse de doctorat en égyptologie à la Sorbonne Université, en novembre 2010. Elle a ensuite été adjointe aux publications (2012-2013), puis membre scientifique de l'Ifao (2013-2017). Elle est actuellement membre du programme ERC Locus Ludi (université de Fribourg, Suisse). Ses thèmes de recherche répondent de l’anthropologie historique et de l’histoire culturelle : elle s’intéresse au corps et à ses normes, aux affects, à l’alimentation, à la mort et, plus récemment, aux jeux.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

ISBN 9782724707557

2020 IFAO

Collection: RAPH 44

Langue(s): français

1 vol. 568 p.

39 € (1950 EGP)

Tayeb Chouiref

Soufisme et Hadith dans l’Égypte ottomane. ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (952/1545 - 1031/1622)

L’œuvre écrite de ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (m. 1622) est l’une des plus riches et des plus importantes du XIe/XVIIe siècle en langue arabe. Il s’intéressa à toutes les sciences islamiques de son époque qu’il maîtrisa de façon exceptionnelle, d’après le témoignage de ses contemporains.

À ce titre, il incarne parfaitement l’idéal d’encyclopédisme et de polygraphie que l’Égypte ottomane a hérité de son époque mamelouke.

L’œuvre d’al-Munāwī n’est toutefois pas dénuée d’originalité. Tout en étant l’héritier de nombreux savants marqués par le soufisme, al-Munāwī a su proposer des vues en nette rupture avec le consensus. C’est le cas, notamment, de la façon dont il aborde la falsafa, l’alchimie et la science des lettres. Ce faisant, il est amené à tenter une réhabilitation d’Ibn Sīnā et d’Abū al-ʿAbbās al-Būnī.

Enfin et surtout, les écrits d’al-Munāwī constituent une excellente illustration de la convergence du soufisme et du Hadith qui fut amorcée durant la période mamelouke et s’amplifia au début de l’époque ottomane, notamment avec al-Suyūṭī et al-Šaʿrānī. Reprenant la tradition de l’herméneutique soufie du Hadith (al-Tirmiḏī, al-Kalābāḏī, al-Qūnawī, etc.), al-Munāwī l’enrichit d’apports importants comme ceux d’al-Ġazālī et d’Ibn ʿArabī. Il donne ainsi à cette tradition une ampleur rarement égalée.

The works of ʿAbd al-Raʾūf al-Munāwī (d. 1622) are one of the richest and most important of the 11th/17th century, in Arabic. He developed an interest in all the Islamic sciences of his time, which he mastered exceptionally well. As such, he embodies the ideal of encyclopedism and polymathy Egypt inherited from the Mamluk era.

Al-Munāwī’s works do not lack of originality. Heir of many scholars marked by Sufism, al-Munāwī was at the same time able to present views that differ radically from the conventional ones.

This is actually the case when he speaks about falsafa, alchemy and the science of letters. In doing so, he had to defend Ibn Sīnā and Abū al-ʿAbbās al-Būnī.

Finally and most importantly, al-Munāwī’s writings are an excellent illustration of the convergence of Sufism and Hadith that was initiated during the Mamluk era and then amplified under the first Ottomans, especially by al-Suyūṭī and al-Šaʿrānī. Resuming the Tradition of Sufi Hermeneutic of Hadith (al-Tirmiḏī, al-Kalābāḏī, al-Qūnawī, etc.), al-Munāwī enriches it with contributions from major authors like al-Ġazālī and Ibn ʿArabī. Thus, he gave this tradition a dimension hardly ever reached.

- Tayeb Chouiref (

: 109176081)

Docteur en islamologie, Tayeb Chouiref est spécialiste du soufisme et des sciences du Hadith. Écrivain et conférencier, il se consacre aujourd'hui à la traduction et à l'édition de textes majeurs du patrimoine arabo-musulman. Il a notamment publié «Les Enseignements spirituels du Prophète» (éd. Tasnîm, 2008) et «Citations coraniques expliquées» (éd. Eyrolles, 2015). Il a par ailleurs traduit deux ouvrages d’al-Ghazâlî : «Lire et comprendre le Coran» (éd. Tasnîm, 2014) et «L’Alchimie du Bonheur» (éd. Tasnîm, 2016).

ISBN 9782724707632

2019 IFAO

Collection: BiGen 59

Langue(s): français

1 vol. 280 p.

35 € (1750 EGP)

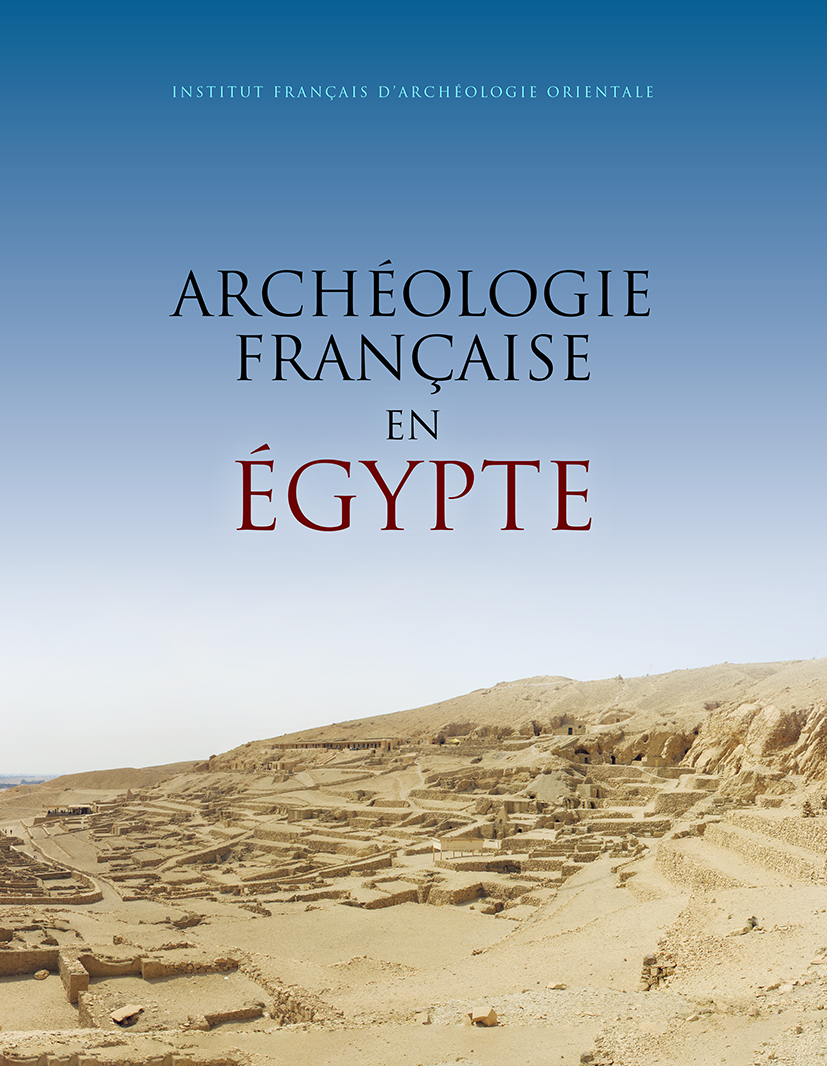

Laurent Coulon (éd.), Mélanie Cressent (éd.)

Archéologie française en Égypte

Cet ouvrage offre un panorama de l’archéologie française en Égypte à travers les fouilles et les programmes de recherche menés actuellement sur des monuments pharaoniques, mais aussi, plus largement, sur des vestiges datant de la Préhistoire jusqu’à la période médiévale. Il présente à la fois les institutions et établissements français investis dans les opérations de terrain et les sites étudiés par leurs archéologues et égyptologues, en coopération avec des partenaires égyptiens ou internationaux, sous l’égide du ministère des Antiquités de l’Égypte. Des « focus » mettent en lumière les problématiques récentes ou les nouvelles technologies mises en œuvre pour l’exploitation des données archéologiques.

- Laurent Coulon (

: 057589275)

Laurent Coulon est égyptologue, spécialiste de la religion égyptienne antique. Il est directeur d’études à l’École pratique des hautes études, dans la Section Sciences religieuses, depuis 2015, et directeur de l’Institut français d’archéologie orientale depuis 2019. Il co-dirige la mission Sanctuaires osiriens de Karnak et plusieurs programmes en humanités numériques, notamment sur la sculpture égyptienne d'époque tardive. - Mélanie Cressent (

: 176318186)

Mélanie Cressent est docteur en égyptologie. Elle a soutenu une thèse de doctorat en 2013 sur la statuaire privée memphite des XXVe et XXVIe dynasties à l’université Lille 3 (UMR 8164 Halma). Dès 2014, elle s’est, entre autres, pleinement investie dans la valorisation des archives de l’Ifao. Elle est actuellement Project Curator pour le compte du musée du Louvre auprès du consortium d’institutions culturelles partenaires du projet européen de transformation du musée égyptien du Caire.

ISBN 9782724707625

2019 IFAO

Collection: BCE 29

Langue(s): français

1 vol. 384 p.

44 € (2200 EGP)

Sylvie Marchand (éd.)

Bulletin de liaison de la céramique égyptienne 29

Cette nouvelle livraison du Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE 29) présente dans une première partie l’actualité de la recherche dans le domaine des études céramiques avec son « Parcours régional ». Il s’enrichit cette année encore de l’apport de travaux archéologiques récents comme ceux réalisés à Médamoud dans la région thébaine avec la découverte exceptionnelle de fours à céramiques en pâte calcaire des XVIIe-XVIIIe dynasties (cf. BARAHONA MENDIETA et al.). Plusieurs autres articles offrent des assemblages céramiques en contextes archéologiques pour des périodes variées : une tombe de la nécropole de Saqqara du tout début de la XXVIIe dynastie (cf. HUSSEIN, MARCHAND) ou un quartier sur les murailles du Caire à Bab el-Gedid aux époques médiévale et ottomane (cf. MONCHAMP). Toujours dans notre logique régionale, d’autres contributions présentent un mobilier céramique spécifique appartenant à un site : la caractérisation de productions phéniciennes marginales découvertes sur le site de Tell el-Herr à l’époque perse (cf. DEFERNEZ), une série spécifique, à engobe rouge et de forme atypique, appartenant à la famille emblématique des « Beer Jars » de l’Ancien Empire pour un secteur du site de Giza (cf. MALYKH), des supports de jarres décorés d’époque byzantine mis au jour pendant les fouilles du secteur du temple de Ptah dans l’enceinte du temple d’Amon de Karnak (cf. DURAND), et pour la même période la présentation d’un vase à décor peint représentant un personnage barbu nimbé vu de face découvert dans le monastère de Qubbet el-Hawa près d’Assouan (cf. BARBA COLMENERO, AUBER DE LAPIERRE). Un article interroge sur la présence de trous dans la paroi, réalisés avant ou après cuisson sur une série de jarres « Blue Painted Pottery » en pâte calcaire, datées de la XVIIIe dynastie et découvertes dans le monument de Khaemouaset à Saqqarah (cf. TAKAHASHI). Enfin, un dernier exposé propose une séquenciation chrono-typologique en 9 phases (nommées formations dans l’article) du mobilier céramique d’Éléphantine qui s’échelonne entre la Première Période intermédiaire et le Moyen Empire, au début de la Deuxième Période intermédiaire avec la XIIIe dynastie (cf. KOPP). L’auteur s’appuie sur des sériations complexes de plusieurs marqueurs céramiques découverts en stratigraphie à Éléphantine, et les compare avec le matériel céramique bien daté d’autres sites archéologiques. Il prend en compte également, afin de mieux caler sa chronologie, d’autres catégories de mobilier archéologique, dont les impressions de sceaux. La seconde partie de l’ouvrage comprend trois études qui abordent des thèmes très différents. La première étude est ethnologique. Elle propose une fonction pour une série archéologique courante mise au jour dans les habitats datés de la Deuxième Période intermédiaire en Égypte, celle des briquettes en terre cuite (cf. ASTON). Le lien entre l’Égypte et le Levant, tout au long de l’Âge du Bronze, est une nouvelle fois mise en valeur grâce à la présentation d’une collection ancienne de vases céramiques conservés au musée du Louvre, provenant de Jéricho (cf. CHARBIT NATAF). Enfin, le dernier article du volume revient sur 30 années d’études du matériau céramique en Égypte (cf. OWNBY, BRAND) : il expose les principales techniques d’analyses pétrographiques à disposition des céramologues pour une meilleure caractérisation du mobilier céramique. Cette contribution fait écho à un atelier organisé sur le même sujet à l’Ifao par Mary F. Ownby en 2017.

- Sylvie Marchand (

: 117052582)

Sylvie Marchand est responsable du laboratoire de céramologie de l’Ifao, céramologue, éditrice du périodique Bulletin de liaison de la Céramique Égyptienne et de la collection des Cahiers de la Céramique Égyptienne.

ISBN 9782724707649

2019 IFAO

Collection: BIFAO 119

Langue(s): français

1 vol. 360 p.

60 € (3000 EGP)

BIFAO 119

Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) couvre l’ensemble des champs de l’égyptologie depuis sa première publication en 1901. Le BIFAO 119 regroupe 13 contributions dont l’aire chronologique s’étend de l’Ancien Empire jusqu’à l’époque byzantine et qui illustrent l’état des recherches actuelles dans les domaines de l’archéologie, l’épigraphie, la lexicographie, l’iconographie, la religion et la philologie.

Le numéro est disponible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/bifao/1289

The Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) has covered the entire field of egyptology since its first appearance in 1901. The BIFAO 119 holds 13 contributions with a chronological spread from the Old Kingdom up to the Byzantine period, and it illustrates the present state of research in the areas of archaeology, epigraphy, lexicography, iconography, religion and philology.

This issue is available on OpenEdition : https://journals.openedition.org/bifao/1289

- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.

- The papers of this volume are freely available in PDF format.

>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details

Extrait pdf de l’ouvrage :

Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 119

2019 IFAO

35 p.

gratuit - free of charge

Clémentine Audouit, Elena Panaite

Étude épigraphique de la façade occidentale du IIe pylône de Karnak. État de la recherche et premiers résultats

This text presents current research on the western facade of the Second Pylon of the Temple of Amon in Karnak. Indeed, as of 2017, an on-going epigraphic study is being conducted on the hundreds of sandstone blocks that originally formed the west facade of the building and which are now stored on the northern and southern benches. The present investigation sets out all the data (historiographical and field data) collected on this monument as well as the first results relating to its decorative program and its construction/decoration chronology.

Extrait pdf de l’ouvrage :

Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 119

2019 IFAO

13 p.

gratuit - free of charge

Charles Bonnet

La porte nord-ouest de la ville antique de Doukki Gel

After 50 years of research on the historical record and archaeology of the site of Kerma (Sudan) which go back to the origins of African history, we are now able to evaluate the discoveries. The two ancient cities of Kerma and Dukki Gel supply rich documentation, suggesting influences associated mainly with Egypt, but also with « Central Sudan ». From the Old Kingdom onward, the Nubian populations, along with inhabitants of several southern countries, tried to repel the pharaonic armies. Monumental constructions show the remarkable development of the indigenous architecture and, during the Egyptian conquest of the building techniques of the Empire, adapted it to an African environment. The main chronological phases presented here were identified thanks to the pottery of the early New Kingdom and of the Kerma cultures.

- Charles Bonnet (

: 027948471)

Membre de l'Institut