Catalogue des publications

- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel

- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.

ISBN 9782724708004

2021 IFAO

Collection: MIFAO 144

Langue(s): français

1 vol. 304 p.

50 € (2500 EGP)

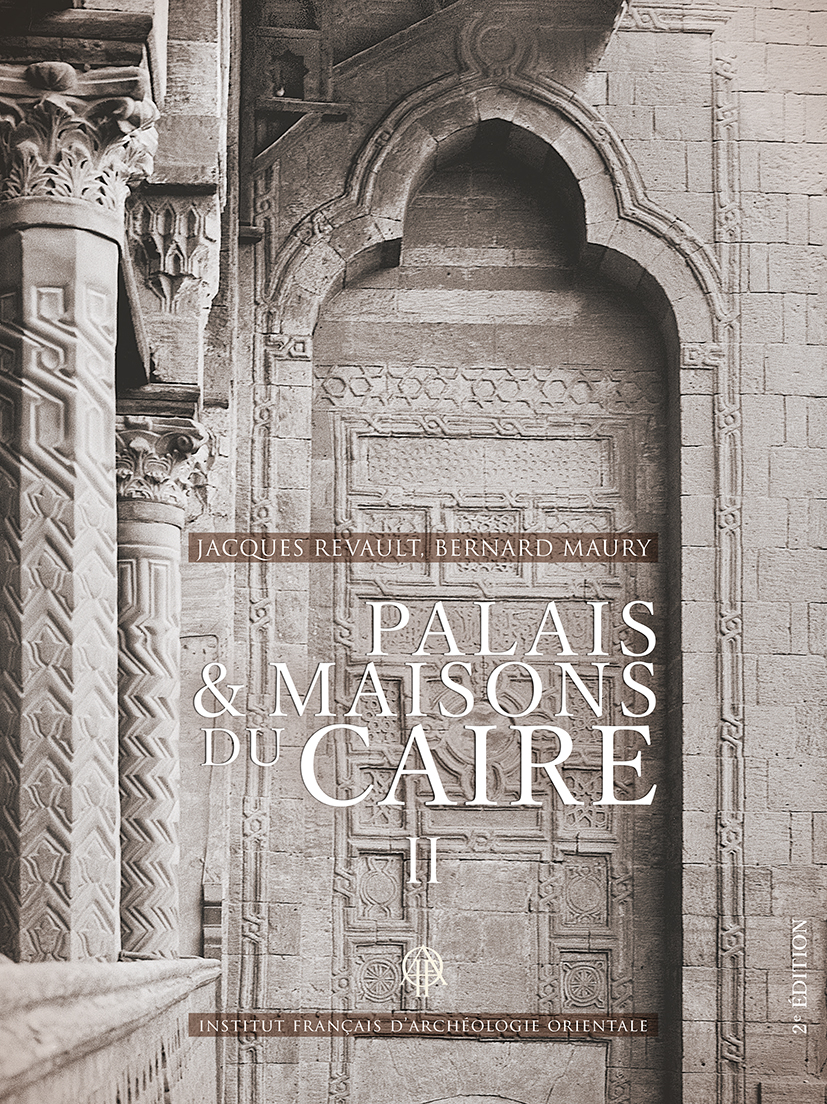

Bernard Maury, Jacques Revault

Palais et Maisons du Caire II

Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l’Expédition d’Égypte en 1800, il en subsistait 29 en 1970, inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces palais ont été remarquablement restaurés, comme celui de l’émir Ṭāz ou la maison Harawî, d’autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd’hui disparus. Les plans et photographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable. L’Ifao a décidé de rééditer progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983. Très vite épuisé, Palais et Maisons du Caire, œuvre d’un spécialiste des métiers et des arts du Maghreb et du Moyen-Orient et d’un architecte engagé dans la restauration de certains de ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans les années 1990 autour du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies qui composent l’ouvrage permettront au lecteur de redécouvrir les quartiers, rues, cours, pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures bourgeoises du Caire mamelouk et ottoman. Ce deuxième volume présente le palais Beštāk, le Qāʿa de Muhībb al-Dīn al-Muʿaqqa, le palais Yašbāk, le palais de l'émir Ṭāz, le palais de Alin Ak, le Qāʿa al-ʿIrsan.

- Bernard Maury (

: 137171617)

Bernard Maury est architecte diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de Paris. Il a participé dans les années 1970 à la mission « Étude des Palais et Maisons du Caire du XIVe au XVIIIe siècle », avant de prendre la direction, en 1983, de la mission de restauration des Palais et Maisons du Caire. Il a supervisé la restauration et l’inauguration de la maison Harawi en 1993, puis celles de la maison Sennari en 2000, et conduit parallèlement plusieurs études de faisabilité pour le compte du Service des Antiquités d’Égypte. Il est l’auteur de plusieurs études historiques, archéologiques et architecturales publiées par l’Ifao et le CNRS. - Jacques Revault (

: 031860893)

Jacques Revault (1902-1986) est l’auteur de plusieurs études, publiées par le CNRS entre 1967 et 1978, sur les palais et demeures de Tunis, qui lui valurent le titre de directeur de recherche au CNRS. Il collabora également à une série d’ouvrages, publiés par l’Ifao puis le CNRS, sur les palais et maisons du Caire (1975-1983).

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

Version pdf de l’ouvrage :

Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale 144

ISBN 9782724708370

2021 IFAO

302 p.

35 € (1750 EGP)

Bernard Maury, Jacques Revault

Palais et Maisons du Caire II

Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l’Expédition d’Égypte en 1800, il en subsistait 29 en 1970, inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces palais ont été remarquablement restaurés, comme celui de l’émir Ṭāz ou la maison Harawî, d’autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd’hui disparus. Les plans et photographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable. L’Ifao a décidé de rééditer progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983. Très vite épuisé, Palais et Maisons du Caire, œuvre d’un spécialiste des métiers et des arts du Maghreb et du Moyen-Orient et d’un architecte engagé dans la restauration de certains de ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans les années 1990 autour du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies qui composent l’ouvrage permettront au lecteur de redécouvrir les quartiers, rues, cours, pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures bourgeoises du Caire mamelouk et ottoman. Ce deuxième volume présente le palais Beštāk, le Qāʿa de Muhībb al-Dīn al-Muʿaqqa, le palais Yašbāk, le palais de l'émir Ṭāz, le palais de Alin Ak, le Qāʿa al-ʿIrsan.

- Bernard Maury (

: 137171617)

Bernard Maury est architecte diplômé de l’École Spéciale d’Architecture de Paris. Il a participé dans les années 1970 à la mission « Étude des Palais et Maisons du Caire du XIVe au XVIIIe siècle », avant de prendre la direction, en 1983, de la mission de restauration des Palais et Maisons du Caire. Il a supervisé la restauration et l’inauguration de la maison Harawi en 1993, puis celles de la maison Sennari en 2000, et conduit parallèlement plusieurs études de faisabilité pour le compte du Service des Antiquités d’Égypte. Il est l’auteur de plusieurs études historiques, archéologiques et architecturales publiées par l’Ifao et le CNRS. - Jacques Revault (

: 031860893)

Jacques Revault (1902-1986) est l’auteur de plusieurs études, publiées par le CNRS entre 1967 et 1978, sur les palais et demeures de Tunis, qui lui valurent le titre de directeur de recherche au CNRS. Il collabora également à une série d’ouvrages, publiés par l’Ifao puis le CNRS, sur les palais et maisons du Caire (1975-1983).

ISBN 9782724707823

2021 IFAO

Collection: RAPH Religions 45

Langue(s): français

1 vol. 384 p.

32 € (1600 EGP)

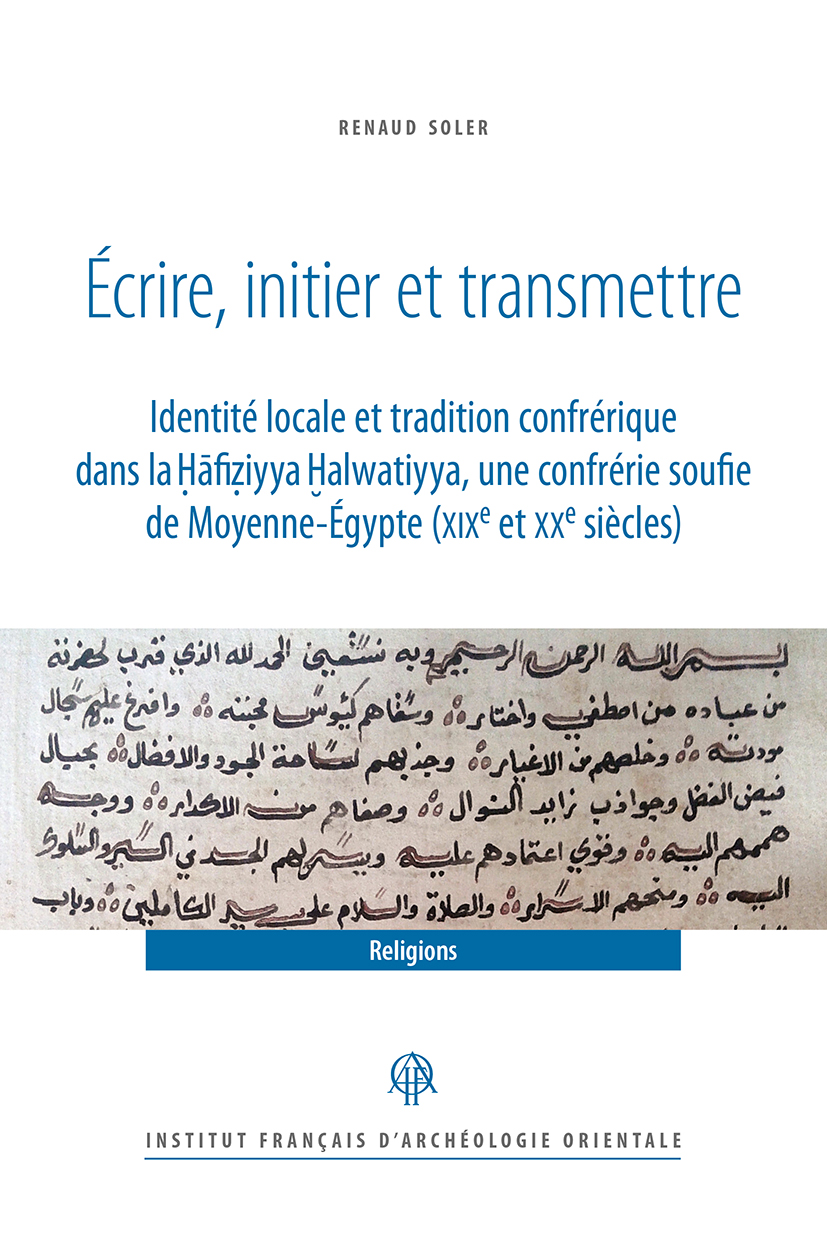

Renaud Soler

Écrire, initier et transmettre

Identité locale et tradition confrérique dans la Ḥāfiẓiyya Ḫalwatiyya, une confrérie soufie de Moyenne-Égypte (XIXe et XXe siècles)

La Ḥāfiẓiyya est une confrérie soufie de taille modeste, installée dans le sud du gouvernorat de Giza depuis le XIXe siècle. Cette petite confrérie, affiliée à la Ḫalwatiyya, confrérie plus ancienne et aujourd’hui l’une des plus importantes d’Égypte, contribue à l’organisation de la vie religieuse locale par ses pèlerinages et ses rassemblements. La famille de son cheikh fondateur, ʿAbd al-Ḥāfiẓ (m. 1303/1886), dirige toujours la confrérie et a acquis une notabilité locale, au point d’exercer des fonctions politiques et d’arbitrage importantes.

Une étude de terrain a permis de montrer l’ancrage d’une mémoire collective dans des pratiques confrériques héritées de l’enseignement du cheikh et ses descendants, se réclamant elles-mêmes de la tradition de la Ḫalwatiyya. Un manuel de soufisme, la Hidāyat al-rāġibīn fī al-sayr wa-l-sulūk ilā malik al-mulūk rabb al-ʿālamīn [La Bonne direction pour ceux qui désirent cheminer vers le Roi des rois Seigneur des mondes], assume ce rôle de transmission écrite ; l’étude de la tradition orale révèle quant à elle le travail de la mémoire et la formation d’une identité confrérique locale et originale.

Faire l’histoire de la Ḥāfiẓiyya conduit à évoquer l’histoire sociale des campagnes égyptiennes et à comprendre comment s’articule l’identité locale d’une modeste confrérie de Moyenne-Égypte avec une tradition confrérique plus large et pluriséculaire.

- Renaud Soler (

: 182996042)

Renaud Soler est agrégé d’histoire et doctorant à Sorbonne Université. Sa thèse porte sur l’écriture historique de la vie du prophète Muḥammad en arabe et en turc à l’époque ottomane, entre la fin du XVe siècle et le XIXe siècle. Il a publié Edward Robinson (1794-1863) et la naissance de l’archéologie biblique en 2014.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

Version pdf de l’ouvrage :

RAPH Religions 45

ISBN 9782724708349

2021 IFAO

10 € (500 EGP)

Renaud Soler

Écrire, initier et transmettre

Identité locale et tradition confrérique dans la Ḥāfiẓiyya Ḫalwatiyya, une confrérie soufie de Moyenne-Égypte (XIXe et XXe siècles)

La Ḥāfiẓiyya est une confrérie soufie de taille modeste, installée dans le sud du gouvernorat de Giza depuis le xixe siècle. Cette petite confrérie, affiliée à la Ḫalwatiyya, confrérie plus ancienne et aujourd’hui l’une des plus importantes d’Égypte, contribue à l’organisation de la vie religieuse locale par ses pèlerinages et ses rassemblements. La famille de son cheikh fondateur, ʿAbd al-Ḥāfiẓ (m. 1303/1886), dirige toujours la confrérie et a acquis une notabilité locale, au point d’exercer des fonctions politiques et d’arbitrage importantes.

Une étude de terrain a permis de montrer l’ancrage d’une mémoire collective dans des pratiques confrériques héritées de l’enseignement du cheikh et ses descendants, se réclamant elles-mêmes de la tradition de la Ḫalwatiyya. Un manuel de soufisme, la Hidāyat al-rāġibīn fī al-sayr wa-l-sulūk ilā malik al-mulūk rabb al-ʿālamīn [La Bonne direction pour ceux qui désirent cheminer vers le Roi des rois Seigneur des mondes], assume ce rôle de transmission écrite ; l’étude de la tradition orale révèle quant à elle le travail de la mémoire et la formation d’une identité confrérique locale et originale.

Faire l’histoire de la Ḥāfiẓiyya conduit à évoquer l’histoire sociale des campagnes égyptiennes et à comprendre comment s’articule l’identité locale d’une modeste confrérie de Moyenne-Égypte avec une tradition confrérique plus large et pluriséculaire.

- Renaud Soler (

: 182996042)

Renaud Soler est agrégé d’histoire et doctorant à Sorbonne Université. Sa thèse porte sur l’écriture historique de la vie du prophète Muḥammad en arabe et en turc à l’époque ottomane, entre la fin du XVe siècle et le XIXe siècle. Il a publié Edward Robinson (1794-1863) et la naissance de l’archéologie biblique en 2014.

ISBN 9782724708325

2021 IFAO

Collection: BCAI 35

Langue(s): français

1 vol.

gratuit - free of charge

la version papier n’est pas disponible

Agnès Charpentier (éd.)

Bulletin critique des Annales islamologiques 35

Le Bulletin critique des Annales islamologiques (BCAI) vise à rendre compte de toute publication intéressant les études arabes et islamiques dans les divers domaines : langue et littérature arabes, islamologie, philosophie, histoire, histoire des sciences et des techniques, anthropologie et sciences sociales, arts et archéologie. Le BCAI est conçu et préparé par l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient Méditerranée du Cnrs. Il est mis en page et mis en ligne par l’Ifao.

La revue est désormais accessible sur la plateforme OpenEdition où les trois derniers numéros sont en ligne, en accès ouvert : https://journals.openedition.org/bcai/

The Bulletin critique des Annales islamologiques takes into account all publications of interest to Arab and Islamic studies in a variety of domains: Arabic language and literature, Islamic studies, philosophy, history, history of science and technology, anthropology and social sciences, arts and archaeology. It is edited by the team of Islam médiéval (UMR 8167 Orient Méditerranée - Cnrs) and published on line by IFAO.

The journal is now available on the OpenEdition platform where the last three issues are online, in open access: https://journals.openedition.org/bcai/

- Agnès Charpentier (

: 058871713)

Ingénieure au CNRS (UMR 8167), spécialiste de l’histoire et de l’architecture de l’Islam d’Occident, elle travaille depuis 2008 sur l’aménagement, l’histoire et l’architecture de l’ouest algérien et les liens avec les autres émirats d’Occident. Agnès Charpentier assure depuis 2019 la direction du Bulletin critique des Annales islamologiques.

ISBN 9782724707717

2021 IFAO

Collection: FIFAO 87

Langue(s): français

1 vol. 624 p.

94 € (4700 EGP)

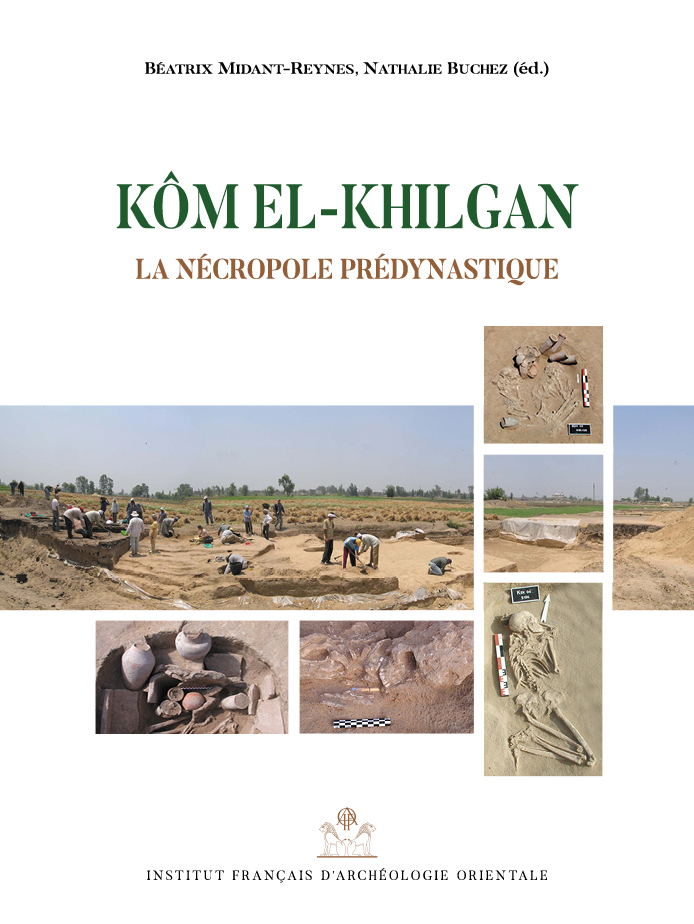

Béatrix Midant-Reynes (éd.), Nathalie Buchez (éd.)

Kôm el-Khilgan

La nécropole prédynastique

La nécropole prédynastique de Kôm el-Khilgan (Delta oriental) a fait l’objet de quatre campagnes de fouille, de 2002 à 2005, dans le cadre des chantiers de l’Ifao. Plusieurs sondages ont été réalisés qui ont permis de mettre au jour un ensemble funéraire du plus grand intérêt pour mieux comprendre les grands changements culturels qui se sont produits au IVe millénaire en Égypte. Deux cent trente-neuf tombes ont été fouillées, qui présentent clairement deux ensembles différents par leur mode d’inhumation et leur matériel funéraire. L’un relève des cultures de Basse Égypte et peut être daté de la première moitié du IVe millénaire, l’autre des cultures de Naqada (Haute Égypte), qui occupe la seconde moitié du IVe millénaire jusqu’à l’émergence de l’État, vers 3000 avant notre ère.

Cet ouvrage comprend deux parties : le catalogue complet des tombes, décrites par les anthropologues qui les ont fouillées, et une synthèse qui se propose, en conclusion, de reconsidérer, à la lumière des observations faites à Kôm el-Khilgan, le phénomène aujourd’hui très discuté de « l’expansion naqadienne ».

The predynastic necropolis of Kom el-Khilgan (Eastern Delta) was the subject of four excavation campaigns from 2002 to 2004 carried out within the framework of the IFAO. Several test-pits were conducted which uncovered a funeral complex of great interest for a better understanding of major cultural changes that occurred in Egypt during the fourth millennium. Two hundred and thirty nine tombs were excavated, which can clearly be allocated to two distinct groups differentiating by their burial practice and funeral equipment. The first belongs to the Lower Egyptian Culture and can be dated to the first half of the 4th millennium, the second to the Naqada Culture (Upper Egypt), which occupied the second half of the 4th millennium to the emergence of the State about 3000 BC.

This book is divided into two parts: the complete catalogue of the tombs, described by the anthropologists who excavated them, and a synthesis that proposes in conclusion to reconsider in the light of the observations made at Kom el-Khilgan, the question of the “Naqadian expansion”, which is nowadays much discussed.

- Béatrix Midant-Reynes (

: 030156963)

Béatrix Midant-Reynes s’est spécialisée dans l’étude de la préhistoire égyptienne. Elle a dirigé, dans le cadre de l’Ifao, plusieurs chantiers de fouilles en Égypte, tous centrés sur la période prédynastique : Adaïma, en Haute Égypte (nécropoles et habitat), Kom el-Khilgan, dans le Delta oriental (nécropole), Tell el-Iswid, dans le Delta oriental (habitat). En 2015, elle a transmis la direction de la fouille de ce site à Nathalie Buchez. De 2000 à 2015, elle a codirigé le volet préhistoire du programme de prospection du bassin sud de Douch (oasis de Kharga). De 2010 à 2015, elle a été directrice de l’Institut français d’archéologie orientale. Elle est actuellement directrice de recherche émérite au CNRS. Parmi les ouvrages publiés, deux sont adressés à un plus large public : Prehistory of Egypt, From the First Egyptians to the First Pharaohs, Londres, 2000, et Aux origines de l’Égypte. Du Néolithique à l’émergence de l’État, Paris, 2003. - Nathalie Buchez (

: 066514290)

Nathalie Buchez est responsable de recherche archéologique à l’Institut national de recherche en archéologie préventive (Inrap) où elle est plus particulièrement en charge d’opérations de terrain, d’études céramiques et de coordination de projets concernant les âges du Bronze et du premier âge du Fer dans le nord de la France. Docteure en archéologie de l’EHESS, rattachée à l’UMR 5608-TRACES de Toulouse, elle poursuit des recherches sur l’Egypte prédynastique depuis 1989. En 2015, elle a succédé à Béatrix Midant-Reynes comme responsable de la fouille de Tell el-Iswid (Delta oriental) pour l’Ifao et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

Version pdf de l’ouvrage :

Fouilles de l’Institut français d’archéologie orientale 87

ISBN 9782724708332

2021 IFAO

66 € (3300 EGP)

Béatrix Midant-Reynes (éd.), Nathalie Buchez (éd.)

Kôm el-Khilgan

La nécropole prédynastique

La nécropole prédynastique de Kôm el-Khilgan (Delta oriental) a fait l’objet de quatre campagnes de fouille, de 2002 à 2005, dans le cadre des chantiers de l’Ifao. Plusieurs sondages ont été réalisés qui ont permis de mettre au jour un ensemble funéraire du plus grand intérêt pour mieux comprendre les grands changements culturels qui se sont produits au IVe millénaire en Égypte. Deux cent trente-neuf tombes ont été fouillées, qui présentent clairement deux ensembles différents par leur mode d’inhumation et leur matériel funéraire. L’un relève des cultures de Basse Égypte et peut être daté de la première moitié du IVe millénaire, l’autre des cultures de Naqada (Haute Égypte), qui occupe la seconde moitié du IVe millénaire jusqu’à l’émergence de l’État, vers 3000 avant notre ère.

Cet ouvrage comprend deux parties : le catalogue complet des tombes, décrites par les anthropologues qui les ont fouillées, et une synthèse qui se propose, en conclusion, de reconsidérer, à la lumière des observations faites à Kôm el-Khilgan, le phénomène aujourd’hui très discuté de « l’expansion naqadienne ».

The predynastic necropolis of Kom el-Khilgan (Eastern Delta) was the subject of four excavation campaigns from 2002 to 2004 carried out within the framework of the IFAO. Several test-pits were conducted which uncovered a funeral complex of great interest for a better understanding of major cultural changes that occurred in Egypt during the fourth millennium. Two hundred and thirty nine tombs were excavated, which can clearly be allocated to two distinct groups differentiating by their burial practice and funeral equipment. The first belongs to the Lower Egyptian Culture and can be dated to the first half of the 4th millennium, the second to the Naqada Culture (Upper Egypt), which occupied the second half of the 4th millennium to the emergence of the State about 3000 BC.

This book is divided into two parts: the complete catalogue of the tombs, described by the anthropologists who excavated them, and a synthesis that proposes in conclusion to reconsider in the light of the observations made at Kom el-Khilgan, the question of the “Naqadian expansion”, which is nowadays much discussed.

- Béatrix Midant-Reynes (

: 030156963)

Béatrix Midant-Reynes s’est spécialisée dans l’étude de la préhistoire égyptienne. Elle a dirigé, dans le cadre de l’Ifao, plusieurs chantiers de fouilles en Égypte, tous centrés sur la période prédynastique : Adaïma, en Haute Égypte (nécropoles et habitat), Kom el-Khilgan, dans le Delta oriental (nécropole), Tell el-Iswid, dans le Delta oriental (habitat). En 2015, elle a transmis la direction de la fouille de ce site à Nathalie Buchez. De 2000 à 2015, elle a codirigé le volet préhistoire du programme de prospection du bassin sud de Douch (oasis de Kharga). De 2010 à 2015, elle a été directrice de l’Institut français d’archéologie orientale. Elle est actuellement directrice de recherche émérite au CNRS. Parmi les ouvrages publiés, deux sont adressés à un plus large public : Prehistory of Egypt, From the First Egyptians to the First Pharaohs, Londres, 2000, et Aux origines de l’Égypte. Du Néolithique à l’émergence de l’État, Paris, 2003. - Nathalie Buchez (

: 066514290)

Nathalie Buchez est responsable de recherche archéologique à l’Institut national de recherche en archéologie préventive (Inrap) où elle est plus particulièrement en charge d’opérations de terrain, d’études céramiques et de coordination de projets concernant les âges du Bronze et du premier âge du Fer dans le nord de la France. Docteure en archéologie de l’EHESS, rattachée à l’UMR 5608-TRACES de Toulouse, elle poursuit des recherches sur l’Egypte prédynastique depuis 1989. En 2015, elle a succédé à Béatrix Midant-Reynes comme responsable de la fouille de Tell el-Iswid (Delta oriental) pour l’Ifao et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

ISBN 9782724707663

2021 IFAO

Collection: EtudUrb 11

Langue(s): anglais

1 vol. 472 p.

75 € (3750 EGP)

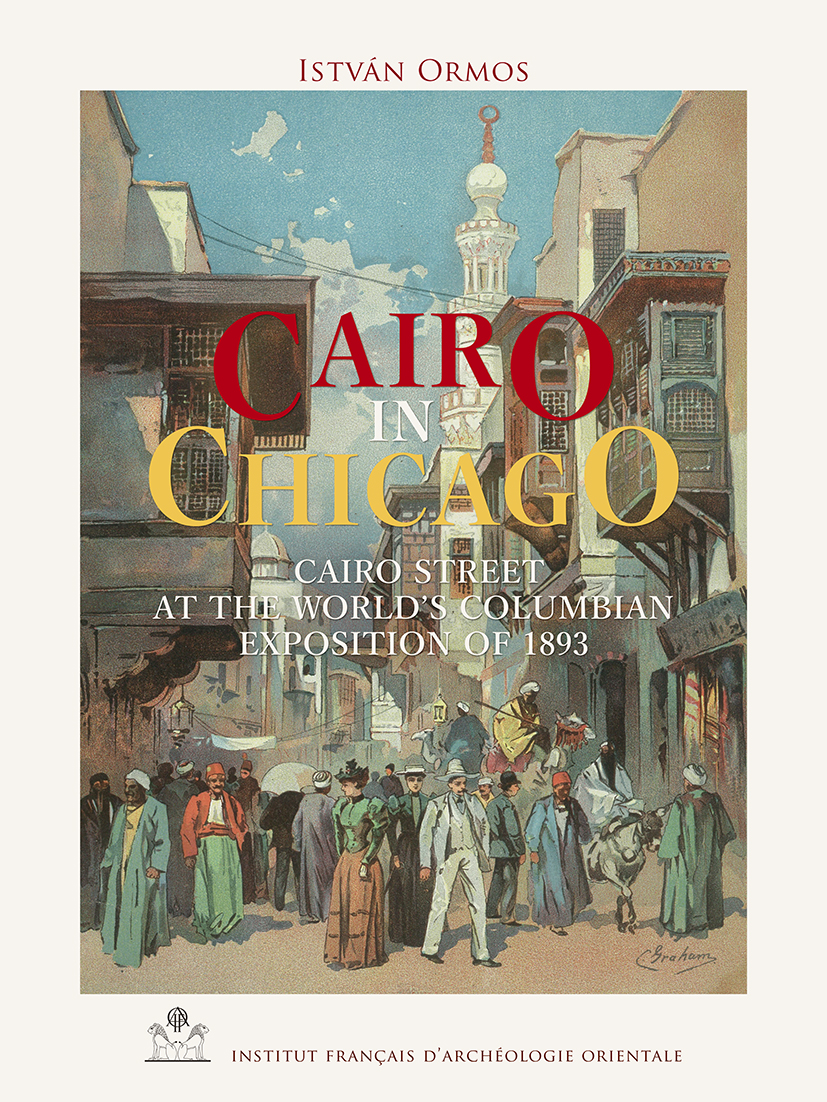

István Ormos

Cairo in Chicago

Cairo Street at the World's Columbian Exposition of 1893

Built as a temporary structure and made of ephemeral materials, “Cairo Street” had a dual nature. On the one hand it was a purely scientific installation, a piece of anthropology. On the other, it became the most popular entertainment venue at the World’s Columbian Exposition of Chicago (1893), a place where “people went wild with excitement”. Far from being a copy of any actual street, it was an assemblage of authentic architectural elements put together in such a way as to conjure up the atmosphere of the Arab-Islamic metropolis, the city of the Thousand and One Nights. Its impact was greatly enhanced by the presence of local Cairo inhabitants, who plied their trade, some of them with their camels, donkeys, monkeys, and even snakes. The belly dancing on Cairo Street caused an enormous stir: many claimed that it was immoral and called for its immediate suspension; others regarded it as a performance of important scientific and ethnological value. It was never suspended—and people flocked to see it.

An immense amount has been written about world’s fairs. This monograph represents a novel approach in that it subjects a single project, the Cairo Street, to detailed analysis, placing particular emphasis on interpreting it within the context of the Fair as a whole. What was the great uproar about the belly dancing? What motivated it? In order to answer these questions, this monograph attempts to offer a complex, multi-faceted, interpretation within the context of the society of the time.

Cairo Street was the sensation of the World’s Columbian Exposition, a fair which many sold their stoves, mortgaged their houses, spent their life savings or their funeral money to see. This monograph is enhanced with a ground plan and 168 illustrations.

Construite en tant que structure temporaire et fabriquée à partir de matériaux éphémères, la « Rue du Caire » avait une double fonction. C’était d’une part une installation purement scientifique, une œuvre anthropologique. D’autre part, elle est devenue le lieu de divertissement le plus fréquenté de l’Exposition universelle de Chicago en 1893 (officiellement World’s Columbian Exposition) : un endroit où « les gens sont devenus fous d’excitation ». Loin d’être une copie d’une rue actuellement existante, il s’agissait plutôt d’un assemblage d’éléments architecturaux authentiques, assemblés de manière à évoquer l’atmosphère de la métropole arabo-islamique, de la ville des Mille et une nuits. La présence des habitants locaux du Caire, qui y exerçaient leur métier, certains avec leurs chameaux, leurs ânes, leurs singes et même leurs serpents, a fait un effet encore plus important. Dans la rue du Caire, la danse du ventre a provoqué une énorme sensation : un grand nombre de personnes prétendaient que c'était immoral et elles ont réclamé sa suspension immédiate ; d’autres la considéraient comme une performance d'une valeur scientifique et ethnologique importante. Elle n’a jamais été interdite et les gens sont venus pour la voir. Les expositions universelles ont fait l’objet de nombreuses publications. Cette monographie constitue une approche innovante dans la mesure où elle propose un seul sujet, la rue du Caire, pour une analyse détaillée, en mettent un accent particulier sur son interprétation dans le contexte de l’Exposition dans son ensemble. Comment était ce grand tumulte autour de la danse du ventre ? Que l’a-t-il motivé ? Afin de répondre à ces questions, la présente monographie tente de donner une interprétation complexe et multiforme dans le contexte de la société de l’époque. Cette monographie est complétée d’un plan de base et de 168 illustrations.

- István Ormos (

: 124707319)

István Ormos is an Arabist and Semitist. His interests include Arabic philology, the history of medicine among the Arabs, Ethiopian studies, Arabic sources on the early history of the Hungarians, and the history of Oriental Studies. In recent years he has been involved in researching the life of Max Herz Pasha (1856–1919) and his work on the conservation of Arab-Islamic and Coptic monuments in Egypt. His monograph on Herz was published by IFAO in 2009.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.

Version pdf de l’ouvrage :

Études urbaines 11

ISBN 9782724708301

2021 IFAO

52 € (2600 EGP)

István Ormos

Cairo in Chicago

Cairo Street at the World's Columbian Exposition of 1893

Construite en tant que structure temporaire et fabriquée à partir de matériaux éphémères, la « Rue du Caire » avait une double fonction. C’était d’une part une installation purement scientifique, une œuvre anthropologique. D’autre part, elle est devenue le lieu de divertissement le plus fréquenté de l’Exposition universelle de Chicago en 1893 (officiellement World’s Columbian Exposition) : un endroit où « les gens sont devenus fous d’excitation ». Loin d’être une copie d’une rue actuellement existante, il s’agissait plutôt d’un assemblage d’éléments architecturaux authentiques, assemblés de manière à évoquer l’atmosphère de la métropole arabo-islamique, de la ville des Mille et Une Nuits. La présence des habitants locaux du Caire, qui y exerçaient leur métier, certains avec leurs chameaux, leurs ânes, leurs singes et même leurs serpents, a fait un effet encore plus important. Dans la rue du Caire, la danse du ventre a provoqué un esclandre : un grand nombre de personnes prétendaient que c'était immoral et elles ont réclamé sa suspension immédiate ; d’autres la considéraient comme une performance d'une valeur scientifique et ethnologique importante. Elle n’a jamais été interdite et les gens sont venus pour la voir. Les expositions universelles ont fait l’objet de nombreuses publications. Cette monographie constitue une approche innovante dans la mesure où elle propose un seul sujet, la rue du Caire, pour une analyse détaillée, en mettent un accent particulier sur son interprétation dans le contexte de l’Exposition dans son ensemble. Quel était ce grand tumulte autour de la danse du ventre ? Qu'est-ce qui l’a motivé ? Afin de répondre à ces questions, la présente monographie tente de donner une interprétation complexe et multiforme dans le contexte de la société de l’époque. Cette monographie est complétée d’un plan de base et de 168 illustrations.

Built as a temporary structure and made of ephemeral materials, “Cairo Street” had a dual nature. On the one hand it was a purely scientific installation, a piece of anthropology. On the other, it became the most popular entertainment venue at the World’s Columbian Exposition of Chicago (1893), a place where “people went wild with excitement”. Far from being a copy of any actual street, it was an assemblage of authentic architectural elements put together in such a way as to conjure up the atmosphere of the Arab-Islamic metropolis, the city of the Thousand and One Nights. Its impact was greatly enhanced by the presence of local Cairo inhabitants, who plied their trade, some of them with their camels, donkeys, monkeys, and even snakes. The belly dancing on Cairo Street caused an enormous stir: many claimed that it was immoral and called for its immediate suspension; others regarded it as a performance of important scientific and ethnological value. It was never suspended—and people flocked to see it.

An immense amount has been written about world’s fairs. This monograph represents a novel approach in that it subjects a single project, the Cairo Street, to detailed analysis, placing particular emphasis on interpreting it within the context of the Fair as a whole. What was the great uproar about the belly dancing? What motivated it? In order to answer these questions, this monograph attempts to offer a complex, multi-faceted, interpretation within the context of the society of the time.

Cairo Street was the sensation of the World’s Columbian Exposition, a fair which many sold their stoves, mortgaged their houses, spent their life savings or their funeral money to see. This monograph is enhanced with a ground plan and 168 illustrations.

- István Ormos (

: 124707319)

István Ormos is an Arabist and Semitist. His interests include Arabic philology, the history of medicine among the Arabs, Ethiopian studies, Arabic sources on the early history of the Hungarians, and the history of Oriental Studies. In recent years he has been involved in researching the life of Max Herz Pasha (1856–1919) and his work on the conservation of Arab-Islamic and Coptic monuments in Egypt. His monograph on Herz was published by IFAO in 2009.

ISBN 9782724707762

2021 IFAO

Collection: Temples Dendara 15.5

Langue(s): français

1 vol. 136 p.

29 € (1450 EGP)

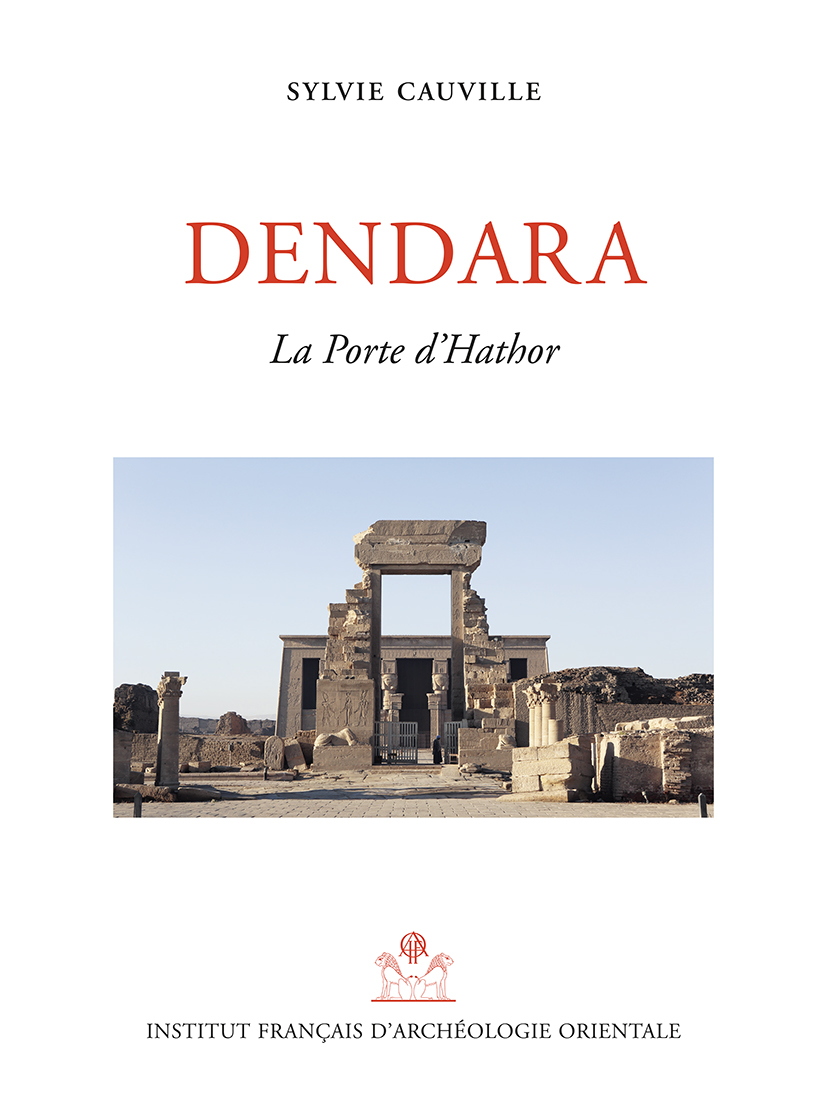

Sylvie Cauville

Dendara. La Porte d'Hathor

À Dendara, trois portes monumentales donnent accès respectivement aux domaines d’Hathor, d’Horus d’Edfou et d’Isis. Diverses cérémonies se déroulaient à proximité de ces édifices où la population profane pouvait s’approcher au plus près de l’enceinte sacrée.

La Porte d’Hathor ouvrant sur le domaine de la déesse constitue l’ultime témoignage architectural d’un site dont les archives remontent au temps de Khéops. Elle fut édifiée sous les règnes de Domitien et de Trajan (81-117 apr. J.-C.). Images et mots décrivent les rites, accompagnés de réjouissances sur l’esplanade (rwt-dỉ-mȝʿt), marquant le passage d’une année à l’autre. Hathor et Isis, mères qui allaitent leur enfant, sont également et surtout de belles femmes veillant sur l’institution royale et recevant des offrandes spécifiques (rituel d’apaisement par la musique des sistres, présentation du bandeau d’électrum et du mammisi).

On trouvera dans le présent ouvrage l’édition des inscriptions hiéroglyphiques et la couverture photographique complète du monument.

At Dendara, three monumental gates gave access to the respective domains of Hathor, Horus of Edfu, and Isis. Various ceremonies were held near these structures, where the public could approach the sacred precinct as closely as possible.

The Hathor Gate, opening into the domain of the goddess, was the final architectural testimony at a site whose archives dated back to the time of Khufu. It was built during the reigns of Domitian and Trajan (81–117 AD). Images and words describe the rites marking the passage from one year to the next, accompanied by public celebrations on the esplanade (rwt-dỉ-mȝʿt). Hathor and Isis, mothers who breastfeed their children, are also and above all beautiful women watching over the institution of royalty and receiving specific offerings (ritual of appeasement by music of the sistra, and presentation of an electrum band and the mammisi).

This publication contains the edition of the hieroglyphic inscriptions and complete photographic coverage of the monument.

- Sylvie Cauville (

: 026773023)

Sylvie Cauville, directeur de recherches émérite au CNRS et responsable du programme de publication épigraphique du temple d’Hathor de Dendara sous l’égide de l’Ifao depuis 1986, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages : publication, traduction et analyse de textes hiéroglyphiques.

- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.

- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.