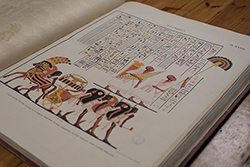

Une image, un commentaire…

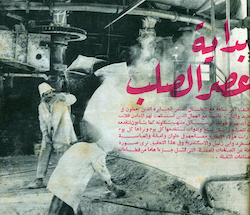

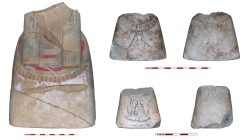

Coupe glaçuré de Fostat

Céramique égyptienne à décor vert et brun épigraphique sur émail blanc. Dernier tiers du IX s. ©Roland-Pierre Gayraud

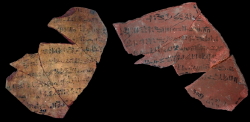

La fouille islamique d’Istabl ‘Antar s’est déroulée de 1985 à 2005 et s’est étendue sur un peu plus de deux hectares. Les données recueillies lors de cette recherche ont éclairé d’un jour nouveau divers aspects de l’histoire de l’Égypte et du Caire en particulier, et ont contribué à l’élaboration d’une chronologie plus précise de l’évolution des productions, des techniques et des échanges. L’étude de ces nombreuses informations donnera lieu à la publication, outre celle de la fouille, d’autant d’études qu’il y a de variétés de matériel : numismatique, tissus, papyrus, ostraca, papiers, bois, os ou céramiques.

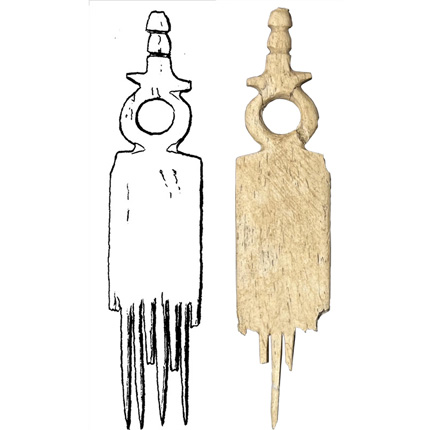

Un premier volume a été publié par Elzbieta Rodziewicz sur les objets et décors sur support osseux : Fustat I - Bone Carvings from Istabl ‘Antar, FIFAO 70, 2012.

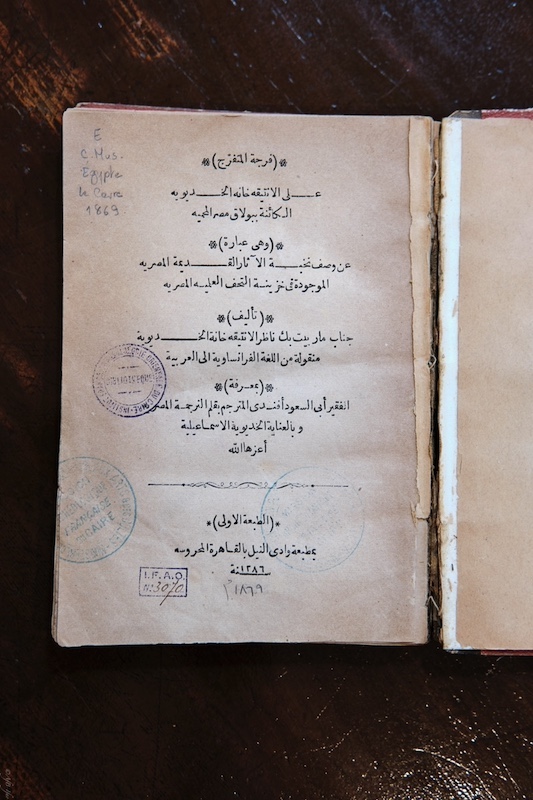

Un deuxième volume vient de paraître qui concerne la céramique : Roland-Pierre Gayraud & Lucy Vallauri, –Fustat II - Fouilles d’Istabl ‘Antar. Céramiques d’ensembles des IXe et Xe siècles, FIFAO 75, 2017.

Dans le même domaine céramologique, deux autres volumes sont en préparation, l’un portant sur les céramiques du milieu du VIIe s. au milieu du IXe s., l’autre présentant un aperçu de la diversité et de l’évolution de ce matériel céramique de la fondation de la ville au milieu du VIIe s. jusqu’au XIIe s.

La pièce produite ici a été publiée dans le volume Fustat II. Elle a été choisie pour sa représentativité par rapport à l’art islamique.

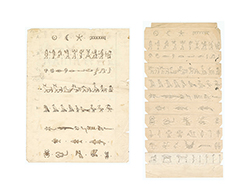

Les premières céramiques à glaçures sont apparues en Égypte, comme en Mésopotamie, au début du IXe s., sans doute dans les années 820-830, comme l’a montré la fouille. Ces glaçures sont différentes des « faïences » égyptiennes ou des glaçures de tradition sassanide ou romaine. Il s’agit d’une technique multiple qui est apparue sous l’influence des productions d’Extrême-Orient, et plus précisément de la Chine des T’ang. Dès l’origine plusieurs techniques coexistent : la glaçure au plomb, l’émail stannifère opacifié à l’étain et la glaçure à l’antimoine. Seule la glaçure alcaline apparaît plus tard, vers le milieu du Xe s.

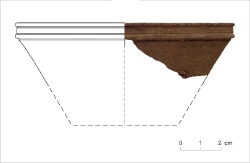

La coupe présentée est une production égyptienne, sans doute de Fustat. Elle appartient à la deuxième génération des céramiques locales à glaçure. Elle date du dernier tiers du IXe siècle et annonce la céramique islamique. Son profil renvoie clairement à une typologie chinoise, avec sa forme tronconique à paroi rectiligne et son pied annulaire plat. Le décor est important : il est épigraphique et eulogique, ici une baraka (bénédiction). Cette tradition épigraphique, attestée depuis l’apparition des céramiques glaçurées, s’est développée par la suite pour devenir presque systématique, notamment dans les coupes et les plats andalous ou maghrébins. Le décor à motifs en vert et brun est également très important. S’il ne connaît qu’un avenir restreint en Orient, il va être l’objet d’une mode étendue dans l’Occident méditerranéen, que ce soit en al-Andalus, en Catalogne et au Levant espagnol, mais aussi dans toute la péninsule italique et la Sicile, ainsi qu’en Languedoc et en Provence du XIIe s. au XVe s. On voit donc par là qu’une simple céramique en contexte peut nous renseigner bien au-delà d’elle-même et qu’elle peut mettre en relation des aspects de la culture matérielle et des échanges, à la fois commerciaux et techniques, dans l’ensemble de la Méditerranée et sur plusieurs siècles.

Roland-Pierre GayraudImages précédentes: