Une image, un commentaire…

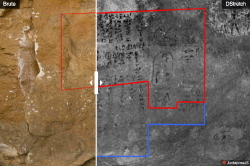

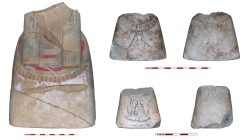

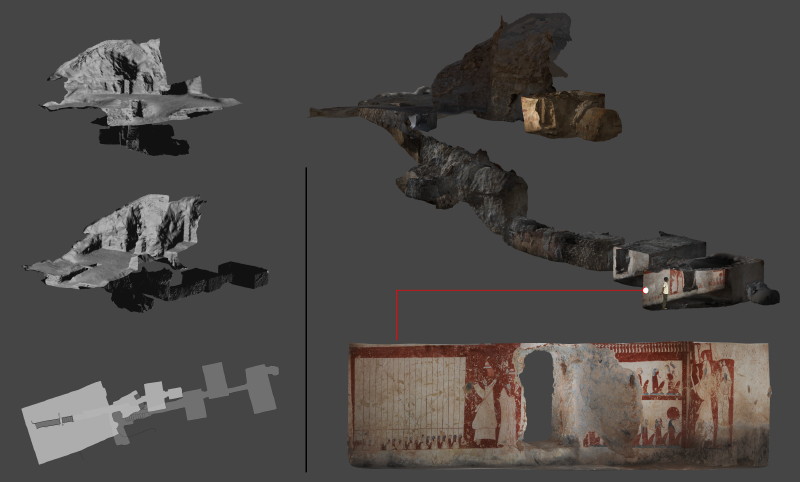

Relevé photogrammétrique de TT 6

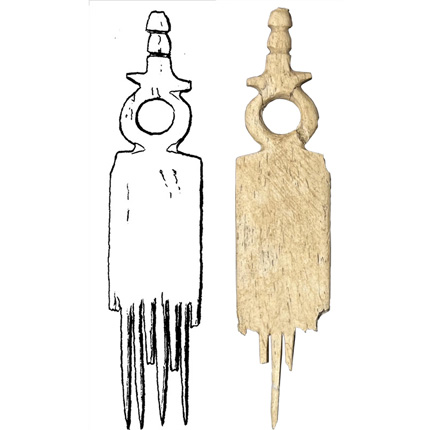

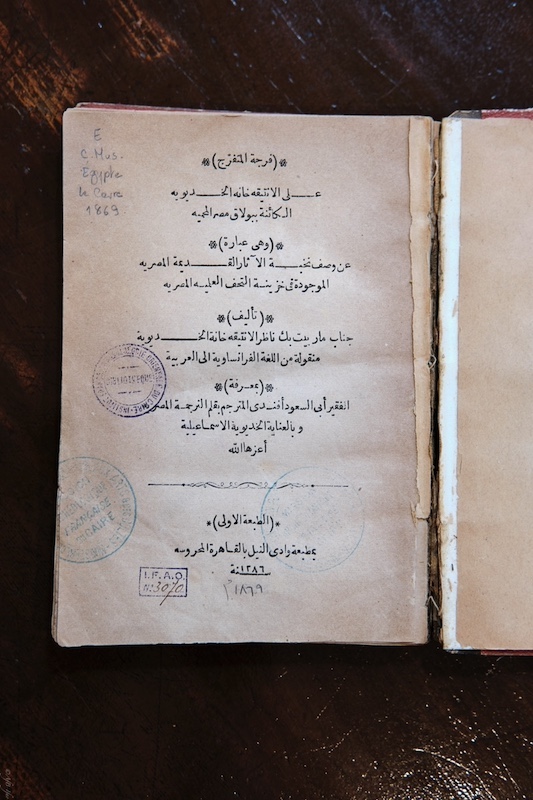

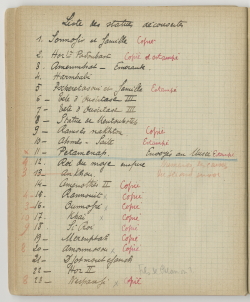

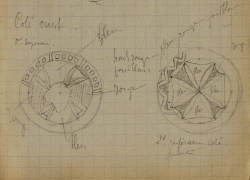

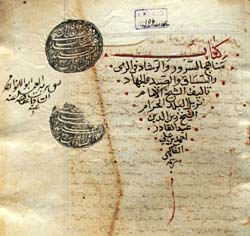

La Tombe thébaine TT 6 de Deir El-Medina appartient à Neferhotep (I) et Nebnefer, respectivement père et fils et tous deux chefs d’équipe de la Place de Vérité sous la XIXe dynastie (Horemheb-Ramsès II, environ 1323 à 1213 av. J.-C.). La tombe semble déjà connue au milieu du XIXe siècle ; on ignore toutefois par qui et quand elle fut découverte. Étudiée par Henri Wild entre la fin des années soixante et le début des années soixante-dix, elle devait faire l’objet d’une publication complète, mais seul le volume de planches fut finalement publié (Henri Wild, MIFAO 103.2, 1979). L’édition prochaine du manuscrit original de Wild, par Delphine Driaux, permettra, entre autres, d’offrir une couverture topographique complète et précise du monument.

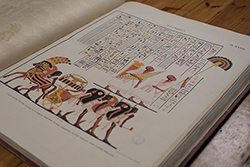

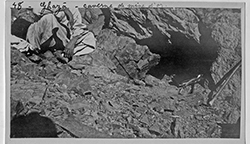

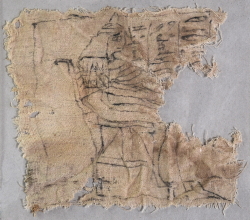

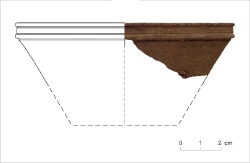

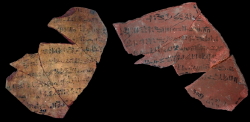

Au fond de la cour extérieure, l’entrée originelle et le corridor, en grande partie détruits, mènent à la chapelle, salle rectangulaire au plafond plat d’environ 11 m², orientée nord-sud, qui débouche elle-même sur le naos, petit espace au plafond voûté. Au milieu de la cour, un puits donne accès au caveau, dont l’aménagement s’adapte à l’existence de réseaux plus anciens (caveau de la TT 7 notamment). Un premier couloir s’ouvre sur un escalier s’enfonçant à environ 7 m sous la cour ; de là, un corridor débouche sur trois salles en enfilade, orientées nord-sud et disposées en quinconce. Seuls la dernière salle, la chambre funéraire proprement dite, et un petit passage menant à la chapelle, ont conservé leur décor. L’ensemble a beaucoup souffert, mais les scènes sont d’une qualité remarquable (Wild, MIFAO 103.2).

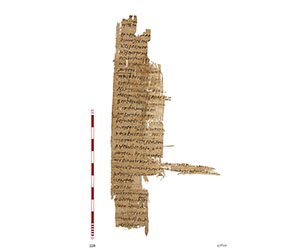

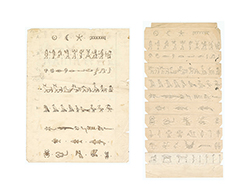

L’ensemble de la structure a récemment fait l’objet d’un relevé par photogrammétrie : 1 700 photographies numériques de haute définition ont été réalisées puis assemblées à l’aide d’un logiciel spécialisé et combinées à des relevés topographiques complémentaires. Le résultat se présente sous la forme d’un modèle 3D, véritable copie virtuelle de la tombe, métriquement juste et d’une très grande précision, tant dans la morphologie même de la structure que dans les détails de ses décors. De ce modèle sont extraits tous les documents graphiques dédiés à l’analyse (plans, profils, coupes, orthoimages, etc.). La tridimensionnalité offre une vision neuve de l’ensemble et de ses interactions avec l’environnement.

Une fois la structure relevée sur le terrain, la justesse et la précision du modèle obtenu autorisent l’étude en dehors du site, tout comme elles assurent la conservation et l’archivage de ce patrimoine. Les avantages et les possibilités offertes actuellement par la photogrammétrie, suite au développement de la photographie numérique, des stations de calculs et des logiciels dédiés, font de cette technique un outil précieux en plein essor dans le domaine du patrimoine archéologique, particulièrement au sein de l’Ifao.

Olivier OnézimeImages précédentes: