Une image, un commentaire…

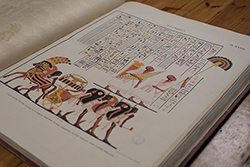

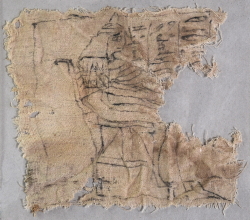

Etoffe de lin de Deir el-Medina

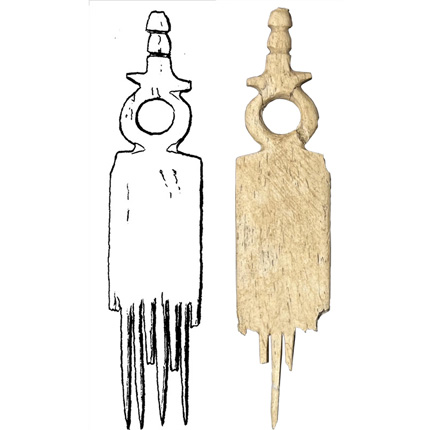

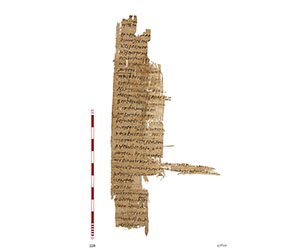

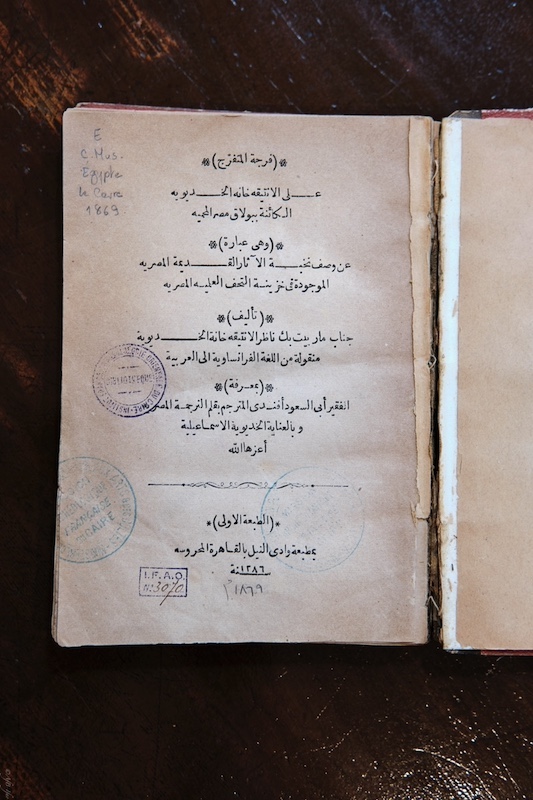

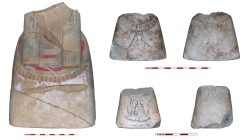

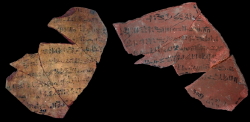

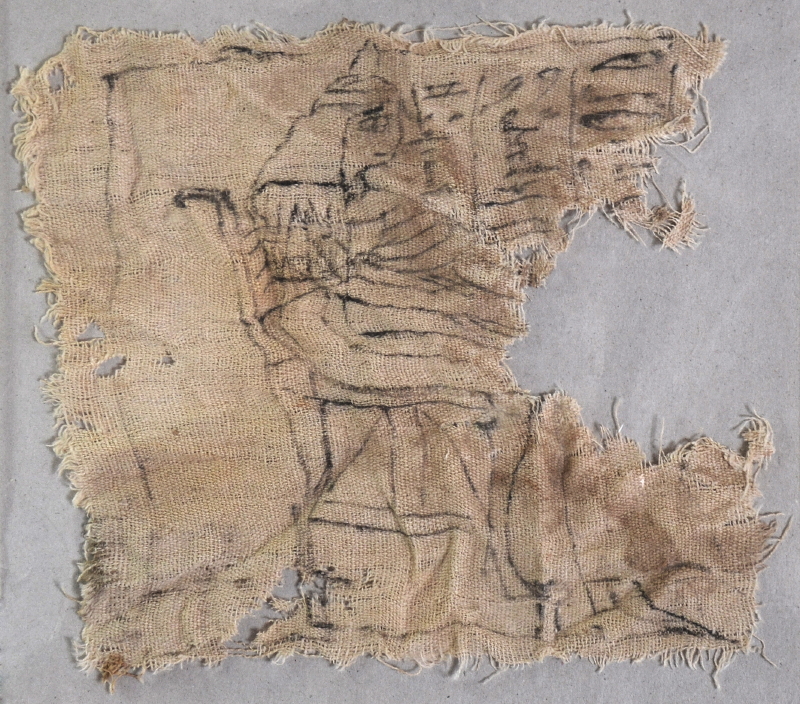

Les deux dernières campagnes de l’Ifao sur le site de Deir el-Medina ont été consacrées essentiellement à l’étude de monuments encore inédits et à la restauration/conservation de certains édifices, tels que la chapelle d’Opet ou encore la tombe thébaine 212 (TT 212). Un nettoyage qui a été effectué sur le sol de cette dernière a permis de découvrir, gisant dans les déblais, un morceau d’étoffe de lin inscrit et relativement bien préservé (env. 15 cm sur 15 cm). Hormis quelques petits manques dans la partie gauche, la lacune la plus importante se situe dans la partie droite ; elle entame partiellement le décor et le texte, sans toutefois en empêcher totalement la lecture.

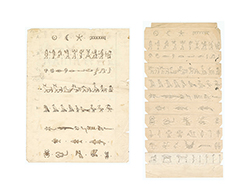

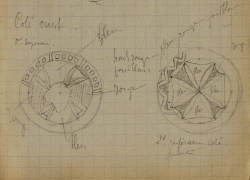

La représentation, peinte à l’encre noire sur le tissu plutôt grossier et jauni, montre une femme assise sur un siège à pattes de lion ; trois colonnes de textes légendent le dessin. L’ensemble devait être souligné par un cadre, dont la partie gauche conserve le tracé. Quoique témoignant d’une exécution rapide, le trait laisse deviner l’attitude et les attributs de la femme. Elle tient dans sa main droite un linge et tend sa main gauche vers un élément disparu aujourd’hui, mais que nous pouvons identifier comme une table d’offrandes, en se fondant sur des parallèles ; en outre, la femme, coiffée d’une perruque longue ornée d’un bandeau et surmontée d’un « cône d’onguent », est vêtue d’une longue tunique, aux manches plissées.

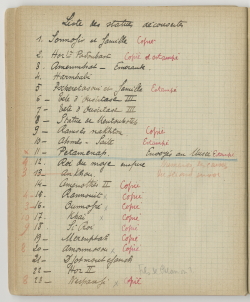

Une vingtaine d’autres « carrés de lin » – ou, selon les différentes appellations, « scapulaires (de momies) », « carrés de toile », « toiles de lin », « linges de momie » – sont aujourd’hui conservés ; pour quinze d’entre eux, la provenance est bien documentée, puisqu’ils ont été retrouvés sur le site de Deir el-Medina, tant dans la zone de la nécropole que dans celle du village. Un seul a été découvert en contexte par B. Bruyère, dans la tombe de Sennefer (P1159A), sur le sarcophage du mort, à hauteur de poitrine et au-dessus d’un grand suaire. Des différences, plus ou moins notables, existent entre les différents tissus, qui concernent la forme – carrée ou rectangulaire –, la technique employée pour le décor – à l’encre noire ou polychrome –, l’orientation du décor – le(s) défunt(s) sont généralement tournés vers la droite, mais il peut y avoir des exceptions – ou encore le décor lui-même – présence d’un ou plusieurs personnages assis ; présence d’un officiant face au(x) défunt(s) assis ; plus rarement défunt(s) debout en adoration.

Ces « carrés de lin », généralement datés des XVIIIe et XIXe dynasties, devaient constituer un viatique funéraire, garantissant grâce à la présence de l’image un apport permanent en offrandes. Ces documents, qui constituent un corpus cohérent, méritent d’être étudiés plus en détail ; une synthèse par Kh. El-Enany et A.-Cl. Salmas est en préparation et viendra compléter l’analyse préliminaire de Kh. El-Enany (BIFAO 110).

Anne-Claire SalmasImages précédentes: