Une image, un commentaire…

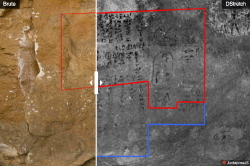

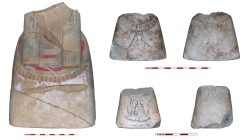

Mausolée ʿAbd Allāh al-Dakrūrī, Qarāfa

Ce mausolée à dôme est situé dans la grande nécropole de la Qarāfa légèrement au nord du sanctuaire dédié au grand savant al-Shāfiʿi (mort en 820), le long de son artère principale qui porte aujourd’hui le nom de rue al-Qādiriyya. Ce monument est connu, à la fois localement et plus largement, sous le nom de qubbat ʿAbd Allāh al-Dakrūrī, c’est-à-dire « mausolée à dôme de ʿAbd Allāh al-Dakrūrī ». Dakrūrī est la forme qu’a pris en arabe égyptien le nom al-Takrūrī, qui désigne à la période médiévale les musulmans originaires de la longue bande Sahélienne, de la région du lac Tchad à l’océan Atlantique. La qubba a été classée assez précocement en 1897 par le Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe (CCMAA), pour la protéger des constructions informelles qui menaçaient sa structure. Elle aurait été édifiée vers 1466/67 pour accueillir la dépouille de Abū ʿAlī Mubārak al-Takrūrī, un ancien esclave qui travaillait dans une boulangerie de Bāb al-Lūq et qui avait décidé de finir ses vieux jours en se consacrant à des œuvres pieuses dans la Qarāfa. Mubārak finit par être considéré comme un saint par la population qui lui rendit des visites de son vivant comme après sa mort. Problème, ce saint est attesté par une source médiévale qui situe son lieu d’inhumation dans un autre secteur de la Qarāfa.

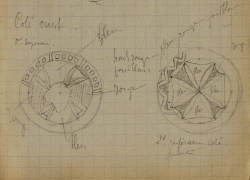

Fort heureusement, les spécialistes de l’architecture mamelouke, au premier chef desquels Michael Meinecke, ont remis en cause cette version de l’histoire qui était admise depuis le début du XXe siècle. En effet, le dôme présente un état architectural reflétant les techniques utilisées vers 1340 environ. De même, les éléments de décoration intérieure, en pierre et non en stucs, renvoient à la même temporalité. Enfin, le blason représentant les armoiries de l’amīr mamelouk ayant financé le mausolée, qui encadre la bande de texte coranique calligraphié à l’intérieur, suggère également un état de l’héraldique, prisée par l’aristocratie mamelouke, du milieu du XIVe siècle. Dès lors, il est difficile de faire sens de cette mémoire qui entoure le monument. Faute de sources suffisantes, nous sommes réduits aux hypothèses. Le monument aurait pu être le tombeau d’un autre saint ouest-africain, ʿUmar al-Takrūrī, qui avait exprimé dans son testament la volonté d’être enterré en cet endroit, le long de la grande rue, afin que les gens passent devant lui et ne l’oublient pas. Ironie du sort, une autre saint populaire de la fin du Moyen Âge, portant le même nom d’origine que lui (al-Takrūrī), serait venu écraser et remplacer la mémoire de ʿUmar en s’attachant à ce lieu. Quoi qu’il en soit, ce monument est le dernier vestige connu des tombes des nombreux saints ouest-africains qui furent enterrés à la Qarāfa pendant tout le Moyen Âge.

Images précédentes: