Une image, un commentaire…

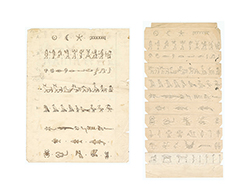

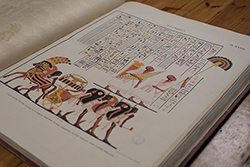

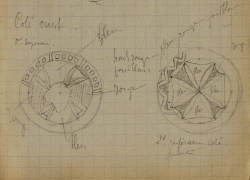

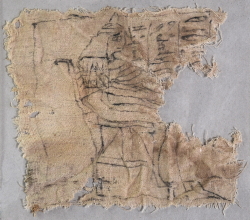

Carte du Nil (al-Suyūṭī)

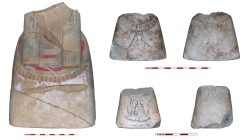

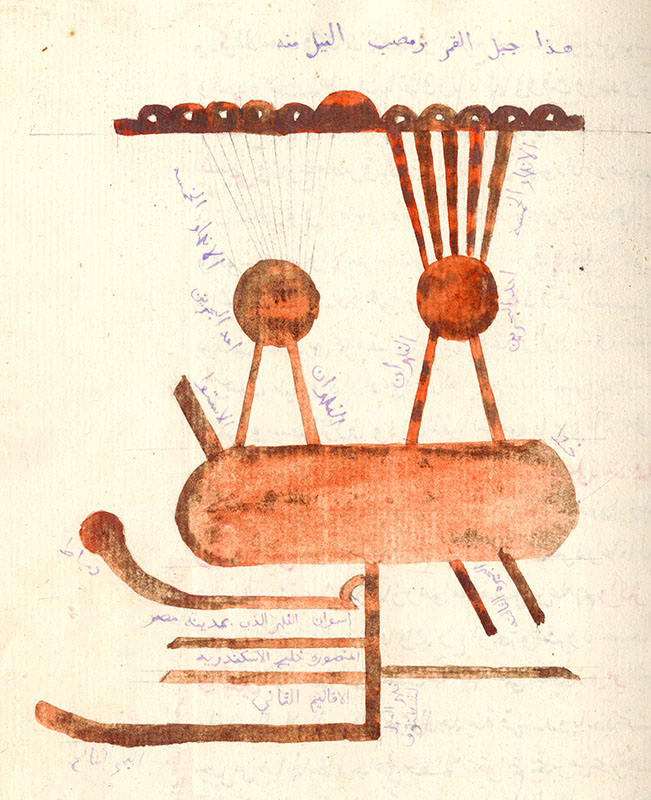

Cette carte schématique du Nil provient du manuscrit IFAO Arabe 17, conservé au service des archives et collections de l’institut.

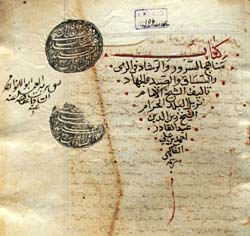

Le manuscrit, anonyme et non daté, a probablement été copié entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. L’examen de son contenu a montré qu’il s’agissait d’une copie partielle du Kawkab al-rawḍa fī tārīḫ al-Nīl wa-ğazīrat al-Rawḍa, compilation savante et littéraire consacrée à l’île de Rawḍa et au Nil que l’on doit au prolifique Ǧalāl al-Dīn al-Suyūṭī (1445-1505).

Cette représentation, à première vue déroutante, apparaît dans un chapitre dédié aux sources du Nil et vient illustrer une description sommaire du cours du fleuve, depuis son origine jusqu’à son embouchure. Selon un usage courant dans la géographie arabe, la carte est orientée au sud si bien que les sources du Nil apparaissent en haut de la page et prennent la forme d’une ligne bosselée représentant la « Montagne de la Lune » (ǧabal al-qamar), nom sous lequel la source supposée du fleuve est désignée depuis la Géographie de Claude Ptolémée (iie s. ap. J.-C.). Les eaux s’écoulant de ce massif se déversent dans deux lacs (buḥayra) alimentés par dix rivières divisées en deux groupes de cinq (notons que le peintre a laissé inachevées les cinq rivières reliées au lac oriental, à gauche de la page). Un troisième réservoir, situé au niveau de l’équateur (ḫaṭṭ al-istiwāʾ), reçoit ensuite les eaux provenant des deux lacs supérieurs par l’intermédiaire de quatre autres tributaires. C’est de ce lac que naît le Nil, rejoint en aval par un affluent provenant d’une autre source située à l’est (au centre, à gauche de la reproduction). Cette configuration des sources du Nil, largement acceptée parmi les savants du monde arabe, s’inscrit dans une tradition déjà ancienne remontant à la révision de la Géographie de Ptolémée réalisée sous l’égide du calife abbasside al-Ma’mūn (813-833). La représentation du fleuve en aval du point de confluence entre le Nil et son affluent oriental se révèle en revanche plus déconcertante, notamment en ce qui concerne le Delta, dont on peine ici à reconnaître la forme pourtant si caractéristique. Ses branches sont en effet alignées parallèlement les unes aux autres sans tenir compte de leurs véritables orientations. Plus surprenant encore, la ligne marquant la limite du deuxième climat (iqlīm) est confondue avec l’une des branches du fleuve. De même, la Méditerranée – ou « mer salée » (al-baḥr al-māliḥ) – ne se distingue pas des autres ramifications du Nil et prend, comme ces dernières, la forme d’une simple bande rougeâtre (en bas à gauche).

Cette disposition s’écarte non seulement de la réalité géographique telle que nous la connaissons, mais aussi de la description textuelle dont la carte est censée être l’illustration. La logique ayant présidé à cette configuration pour nous si étrange nous échappe encore, mais il n’en reste pas moins que cette image, par sa large diffusion, témoigne de la curiosité que continue de susciter le fleuve chez les savants musulmans d’époque mamelouke et ottomane, curiosité qui déborde désormais le cercle restreint des spécialistes de la géographie.

Robin Seignobos

Images précédentes: