Une image, un commentaire…

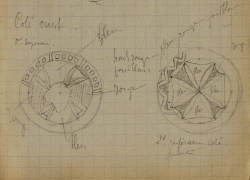

Dessins de rosaces du Monastère de St Siméon (Assouan) par Clédat

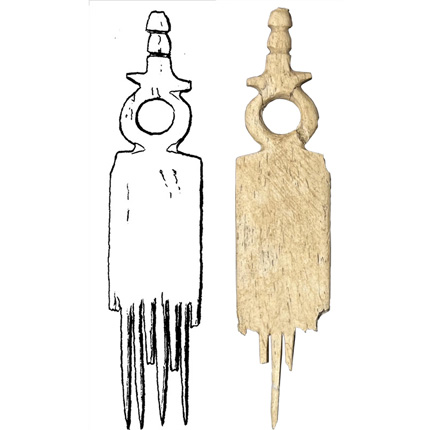

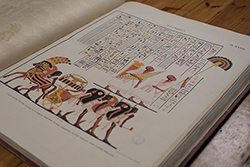

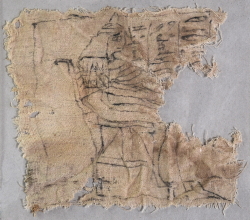

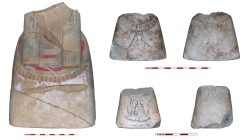

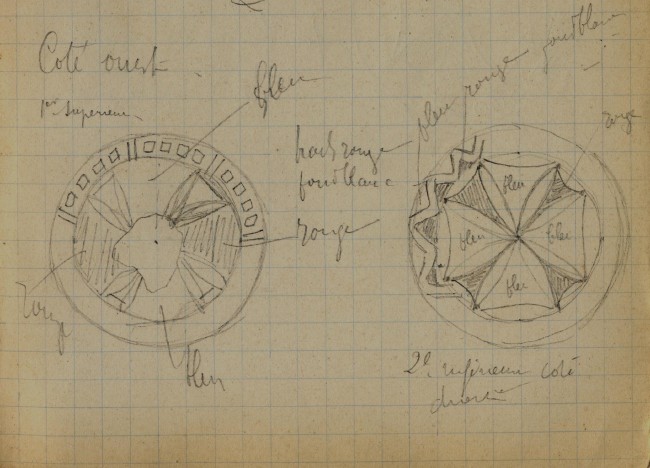

Assouan, monastère de Saint-Siméon, rez-de-chaussée du qasr, 3e cellule ouest, rosaces du mur ouest (dessin Jean Clédat, carnet Couvent de Saint Siméon 1903, p. 109, Louvre, département des antiquités égyptiennes, E 27427). Reproduit dans Cédric Meurice, Jean Clédat en Egypte et en Nubie (1900-1914), fig. 47 .

Le monastère de Saint-Siméon, à Assouan, est considéré comme le type le plus abouti des monastères fortifiés. Ce vaste bâtiment isolé et silencieux, très peu visité par les voyageurs jusque-là (certains comparent même le monastère à un tombeau), a une enceinte encore bien conservée. Malgré ce puissant écrin protecteur, les peintures disséminées partout dans le bâtiment sont dans un très mauvais état de conservation. En 1893, la mission De Morgan avait permis à G. Legrain d’aquareller l’abside orientale de l’église et de dessiner à la sanguine quelques autres spécimens de peinture.

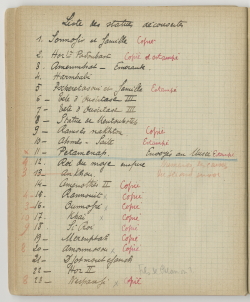

Ami du sauveur de Karnak, J. Clédat est bien conscient de la fragilité de ces vestiges peints. Il arrive à Saint-Siméon à la fin de l’année 1903 avec une nouvelle mission du Comité de conservation des monuments de l’art arabe : exécuter une vingtaine d’aquarelles et prendre autant de photographies que possible, tant des peintures que du bâtiment. Toutes les zones peintes n’ont cependant pas eu cette chance. C’est le cas de ces deux rosaces dessinées au crayon noir dans son carnet, support plus habitué à conserver des plans et des descriptions. Il s’agit d’une partie de la décoration d’une cellule de moines, au rez-de-chaussée du qasr du monastère.

La lumière insuffisante (Maspero dans Ruines et paysages d’Égypte, ne nomme-t-il pas ces cellules, des « chambres obscures » ?), l’exiguïté et le sol instable des 3 banquettes servant de lit aux moines habitant la cellule, rendent l’utilisation de son appareil photographique impossible. Un dessin élaboré n’est pas non plus la solution la plus confortable. Ce dessin représentant les schémas de base de chaque rosace, qu’il pourra répéter à loisir une fois confortablement installé, couplé à des indications de couleurs fléchées, vient suppléer à ces importantes difficultés. Désireux d’aller chercher la couleur dans cet univers monochrome et sableux, Clédat revient aux fondamentaux du dessin archéologique. Quelques années plus tard, dans son guide des antiquités de Haute-Égypte, A. Weigall recommande la visite de cette cellule blottie au cœur du monastère et achève de rendre à la vie ces fragiles témoignages.

Cédric MeuriceImages précédentes: