Une image, un commentaire…

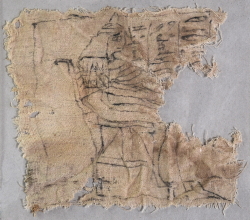

Un pharaon à la mosquée

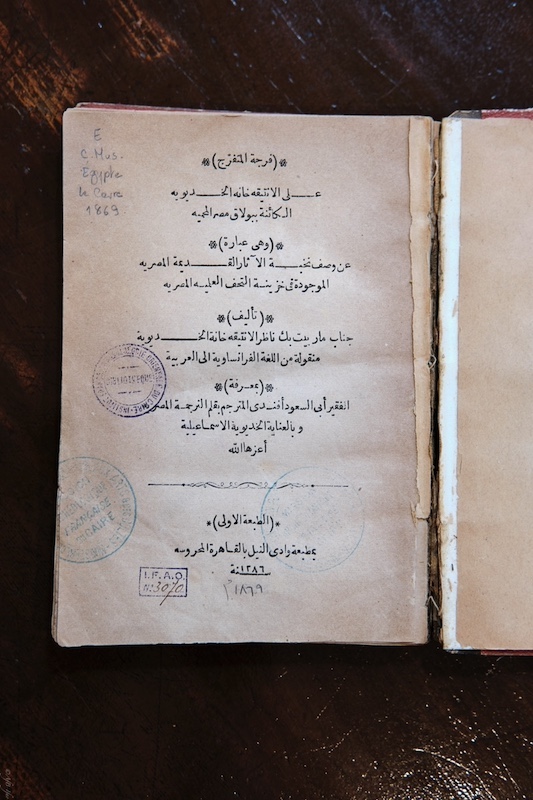

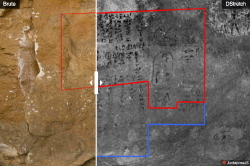

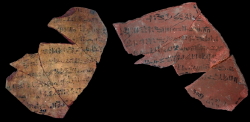

Relief au nom d'Amasis remployé dans l’entrée de la khanqa du sultan al-Nāṣir Faraǧ b. Barqūq

Clichés de l'auteur

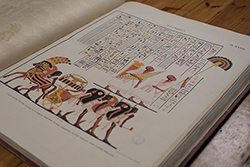

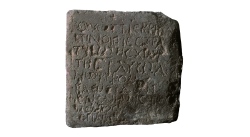

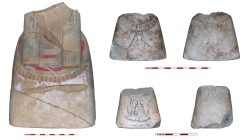

Nous voici à l’entrée de la ḫanqāh du sultan al-Nāṣir Faraǧ b. Barqūq (خانقاه فرج ابن برقوق), dans le Cimetière du Nord du Caire islamique, à quelques pas de la route menant du centre-ville à l’aéroport. Cet édifice, construit essentiellement en blocs de calcaire, est l’un des témoins les plus achevés de l’architecture mamelouke au Caire. Approchons-nous du seuil de son portail. Sa couleur noire trahit l’usage d’une pierre différente, plus sombre : la granodiorite. On discerne encore sur sa surface les contours partiellement érodés d’une figure masculine orientée vers la gauche : sa jambe, la ligne de son dos et de sa coiffure. L’image est surmontée du cartouche d’un pharaon. Ce relief a subi les effets du temps et probablement ceux de millions de pas au cours des siècles. La silhouette et le cartouche étaient certainement bien plus lisibles à l’époque de la construction de la mosquée, achevée en 1411 apr. J.-C. / 813 de l’Hégire.

Ceci nous interpelle : n’est-il pas étonnant de trouver dans un édifice islamique un relief prélevé sur un monument païen, qui plus est face visible ? Beaucoup moins que ce qu’on pourrait croire. En réalité, de tels témoignages sont nombreux dans Le Caire médiéval. Les édifices d’époque mamelouke abritent d’abondants remplois d’époque pharaonique et romaine : leurs colonnes, chapiteaux, seuils et linteaux en granit, en granodiorite, en grauwacke, en quartzite, en calcaire ou en marbre proviennent souvent de monuments antiques. C’est un véritable jeu de piste qui s’offre à celui ou celle qui cherche un but de promenade au Caire, à la recherche de ces spoliae, un parcours qui permet de réaliser à quel point les habitants de la Vallée du Nil ont toujours été conscients de l’immense passé qui les précédait.

Rappelons que le paysage qui entourait la ville médiévale du Caire était largement occupé de vestiges d’époque pharaonique. À l’ouest, l’horizon était dominé par les pyramides. Au nord et au sud, on pouvait voir les ruines de deux importantes villes de l’Antiquité : Héliopolis (à 10 km au nord) et Memphis (à 15 km au sud, sur l’autre rive du Nil). Plus proches, la Babylone tardo-antique (sous le quartier actuel de Mar Girgis) et la Fustat du début de l’époque islamique recouvraient les ruines de Kher-Aha, un lieu de culte pharaonique lié à Héliopolis par des célébrations religieuses. Entre Le Caire et Héliopolis, un autre sanctuaire dédié à « Hathor de la Montagne Rouge » se dressait jadis aux environs des actuelles Mansheyat es-Sadr et Medinet-Nasr, au pied de la falaise de quartzite du Ǧabal aḥmar. Ces sites antiques endormis exhibaient blocs de pierre et colonnes qui n’attendaient qu’à connaître une seconde vie en tant que remplois dans de nouvelles constructions.

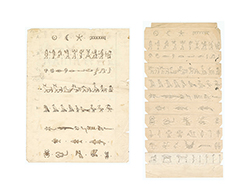

Lecteur, prête une attention particulière aux seuils dans les mosquées du Vieux Caire et dans ce que l’on appelle la Cité des Morts. Un très grand nombre d’entre eux provient clairement de l’un des champs de ruines à proximité de la ville. Comme le seuil du portail d’entrée de la mosquée al-Nāṣir Faraǧ, beaucoup d’autres présentent des restes d’inscriptions hiéroglyphiques et des éléments de relief. Leur présence est si fréquente qu’il ne peut s’agir d’une négligence de la part des constructeurs. Certes, ces fragments architecturaux antiques en pierres dures constituaient des blocs appropriés pour un nouvel usage, mais ces remplois n’avaient pas seulement un rôle pratique architectural. Très souvent, ils portent des images pharaoniques et celles-ci sont trop fréquentes et trop reconnaissables pour avoir été placées par erreur face visible. La pratique d’insérer des figures est en effet plus courante qu’on ne le croit dans les mosquées médiévales, en Égypte comme ailleurs : si l’adoration des idoles était prohibée dans l’islam, les images n’étaient pas pour autant proscrites des lieux de culte et on les retrouve notamment aux endroits liminaux, au niveau des portes ou sur le toit. Elles œuvraient comme éléments apotropaïques, comme talismans protégeant la mosquée contre les serpents, les oiseaux ou d’autres nuisibles, peut-être même invisibles. Les blocs pharaoniques et leurs images chargées de magie se prêtaient parfaitement à cet emploi.

Notons encore, sur ce seuil, un autre témoin du pouvoir détenu par les images et les inscriptions : bien avant son remploi à l’époque islamique, il avait déjà été l’objet d’une altération ciblée. Des trois hiéroglyphes que le cartouche contenait à l’origine, seul le signe du soleil « -rê » a été épargné. Il s’agissait très probablement du nom de règne d’Amasis [Khnoum-ib]-rê, un roi bien attesté dans la région d’Héliopolis. Sur de nombreux monuments, le cartouche de ce roi a subi de très fréquentes mutilations, peut-être reflet d’une condamnation de sa mémoire suite à la victoire des Perses en 525 avant J.-C. et l’invasion de l’Égypte après une longue lutte entre le roi achéménide et le pharaon. Selon Hérodote, Cambyse aurait même été jusqu’à ordonner la profanation de la momie d’Amasis.

Simon Connor

Membre scientifique de l'Ifao

Pour en savoir plus sur les remplois pharaoniques dans les mosquées du Caire :

B.F. Finbarr, « Image against Nature : Spolia as Apotropaia in Byzantium and the dār al-Islām », The Medieval History Journal 9/1 (2006), p. 143-166.

D. Heiden, « Pharaonische Baumaterialien in der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Kairo », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 58 (2002), p. 257-275.

D. Heiden, « Die Beschützerin der Pforten: zur apotropäischen Bedeutung pharaonischer Spolien am Beispiel der Moschee des ‘Uṯmān Katḫudā (1147/1734) in Kairo », Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 65 (2009), p. 191-209.

N. Warner, The Monuments of Historic Cairo. A Map and Descriptive Catalogue, ARCE Conservation Series 1, Le Caire – New York, 2004.

Images précédentes: