Une image, un commentaire…

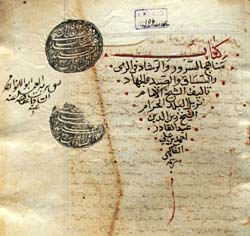

Appuis-tête de Deir el-Médina

Il y a environ 3200 ans les artisans qui avaient la charge de creuser et décorer les tombes des pharaons et des reines du Nouvel Empire vivaient sur la rive ouest de Thèbes, dans un village implanté au creux d’un vallon situé à mi-chemin entre le Ramesseum et la Vallée des rois. Localisé dans la partie désertique qui prolonge vers l’ouest les terres cultivables qui bordent le Nil, le site, qui porte le nom du lieu-dit où il se trouve, Deir el-Médina, a été préservé des destructions humaines. Il fait figure d’exception dans le paysage archéologique égyptien où ailleurs les agglomérations se sont superposées au fil des siècles, recouvrant les vestiges des époques plus anciennes.

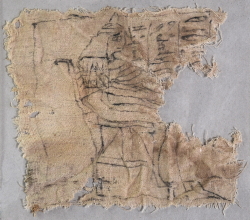

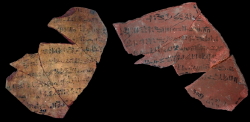

Lorsque le village est redécouvert au début du 20ème siècle, une véritable fenêtre s’ouvre sur cette période féconde de l’histoire égyptienne et permet aux archéologues de comprendre qui étaient ces habitants et quelle était la vie des anciens Égyptiens de cette époque. Peu à peu leur identité se révèle, des généalogies sont découvertes et c’est toute l’histoire macroscopique de cette communauté qui est reconstituée. Les objets mis au jour tiennent une part importante dans cette redécouverte. Retrouvés dans les maisons mêmes ou à l’intérieur des hypogées des deux nécropoles encadrant le village, ils ont fourni des informations sur la vie sociale et professionnelle, sur les croyances et les coutumes des artisans et de leur famille qui vivait avec eux. C’est un monde de l’intime, du vécu, qui est ainsi restauré avec ces objets ayant réellement servi dans le quotidien de leurs propriétaires qui sont identifiés grâce au nom inscrit directement dessus, ou qui ont été déposés dans leur tombe afin de leur servir pour l’éternité.

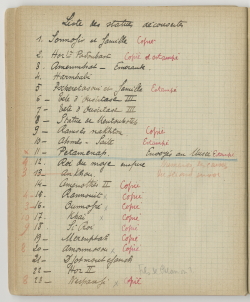

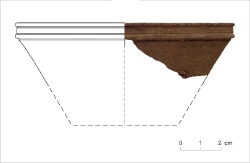

La mission archéologique de Deir el-Médina s’est donné pour objectif de publier l’ensemble de ce mobilier. La masse importante des objets et les contextes connus de leur découverte permettent de produire des typologies précises et de procéder à des analyses fines de leurs usages et de leurs fonctions. Actuellement, une équipe travaille à la publication des appuis-tête.

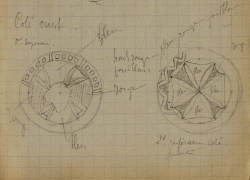

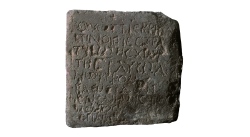

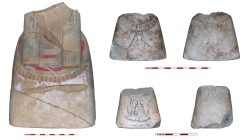

Connu dans différentes cultures du monde, l’appui-tête est un objet utilitaire. Comme son nom l’indique, il sert, pendant la phase de sommeil, à soutenir la tête d’un individu. Surélevée d’environ 15 cm, la tête est ainsi préservée des nuisibles rampant au sol. Cette fonction protectrice peut être renforcée par les textes inscrits ou les divinités parfois représentées sur les côtés. L’objet constitue ainsi un rempart contre les animaux dangereux et les forces néfastes invisibles, susceptibles de s’attaquer à la personne endormie. Le souhait d’un « bon sommeil » pour son propriétaire, présent sur certains d’entre eux, exprime toute la crainte des dangers qui pouvaient se matérialiser par des cauchemars. Cette fonction explique pourquoi des appuis-tête étaient aussi déposés au plus près du mort dans les tombes, parfois à l’intérieur même du cercueil. Lui-même entouré de bandelettes comme le corps du défunt, il devait l’accompagner dans son sommeil éternel et mettre en déroute les démons de l’au-delà.

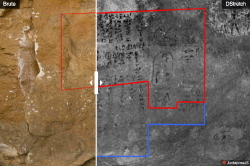

183 fragments d’appuis-tête, 50 en bois et 133 en pierre, ont été mis au jour lors des fouilles réalisées sur le site entre 1922 et 1952. La mission archéologique actuelle s’attache à réassembler ceux qui sont en plusieurs morceaux et à tous les documenter. Une première typologie sommaire des appuis-tête en pierre a déjà pu être établie et montre des variations dans les formes qui s’expliquent par leur destination. Certains, massifs et lourds, devaient être placés dans les maisons et ne plus en bouger, d’autres en revanche, évidés et bien plus légers, ont sans doute été conçus pour être transportables. Plus résistants et pérennes, les appuis-tête en pierre ont été retrouvés en contexte d’habitations, alors que ceux en bois, qui sont assez fragiles, et à l’usage n’auraient pas tenu aussi bien dans le temps, proviennent des sépultures.

Cédric Larcher, responsable du service Archives et collections de l’Ifao, directeur de la mission Deir el-Médina.

Images précédentes: