Une image, un commentaire…

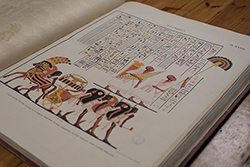

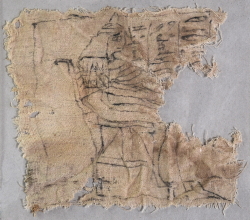

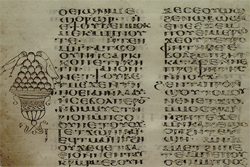

Adoration des Mages

© Cliché Ifao-musée du Louvre / Ihab Mohamed Ibrahim 2013

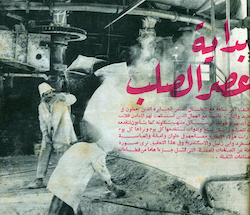

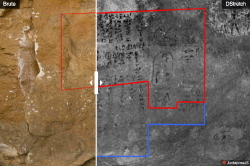

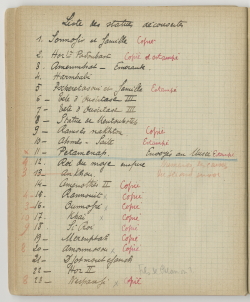

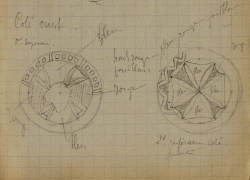

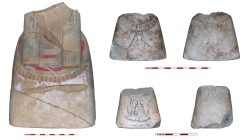

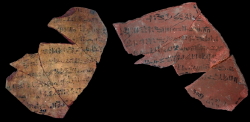

Placé à la charnière de deux époques, byzantine et arabe, le corpus des peintures murales de Baouît représente une manne iconographique d’autant plus exceptionnelle que les témoignages picturaux de cette période sont rares autour du bassin méditerranéen. Connu depuis le début du xxe siècle, il s’est enrichi récemment d’un nouvel ensemble de peintures. Découvert en 2003 dans un bâtiment conventuel situé au nord du kôm, il a concentré l’attention de la mission conjointe de l’Ifao et du musée du Louvre durant plusieurs années au cours desquelles les fragments d’enduits peints ont été soigneusement collectés et les peintures en place consolidées. Les études menées au cours des campagnes de conservation-restauration ont profondément renouvelé nos connaissances sur le plan technique, en particulier sur la composition des liants, la nature des pigments et le mode opératoire des peintres coptes.

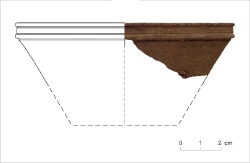

Commencé en 2013, le travail de reconstitution est toujours en cours (voir p.201-208 de ce rapport) mais permet d’ores et déjà d’apprécier une partie du décor de la salle 7 en attendant sa restitution complète. Retrouvée dans les couches d’effondrement à l’intérieur de la pièce, l’Adoration des Mages se déployait initialement à l’extrémité nord du mur est et clôturait le cycle de la Nativité peint sur le versant nord de la voûte. La mise en espace de la scène, avec des personnages disposés sur deux parois perpendiculaires, contribuait à la mise en valeur et à la solennité de l’événement, déjà manifeste dans les emprunts au cérémonial aulique. Son iconographie, tout en restant fidèle à la tradition paléochrétienne du thème, annonce la formule adoptée plus tard dans l’art médiobyzantin.

Le déploiement des Mages, représentés à deux reprises dans la salle (Apparition de l’étoile et Adoration des Mages), témoigne de l’importance de cet épisode. L’histoire des Mages venus d’Orient, largement développée dans les récits apocryphes, a été chargée par les commentateurs d’un contenu dogmatique, axé non seulement sur la contemplation du mystère de l’Incarnation mais surtout sur la reconnaissance de la souveraineté du Christ. Enfin, à droite du panneau, la présence d’Apa Pamoun, placé au même niveau que les figures bibliques, atteste la dévotion dont le moine de Hnès (Ahnâs el-Medineh) faisait alors l’objet.

Si les premières investigations à Baouît avaient réservé « une véritable surprise au monde savant » et ouvert par là même de nouvelles voies de recherche, de nombreuses questions étaient restées depuis en suspens. Ces peintures inédites constituent non seulement un apport significatif à l’histoire de la peinture égyptienne, mais aussi une source précieuse, complémentaire des textes, pour l’étude de l’Orient chrétien et de la vie spirituelle des moines en Égypte.

Héléna Rochard, École pratique des hautes étudesImages précédentes: