Cachette de KarnakKarnak Cachette

et numéros "K" de G. Legrainand G. Legrain's "K" numbers

Le projet « Base de données Cachette de Karnak »

En 1903, l’archéologue Georges Legrain fit une découverte exceptionnelle au nord-ouest de la cour du VIIe pylône, qui avait déjà livré dans sa partie sud de nombreux éléments d’architecture du Moyen et du Nouvel Empire : plus de 700 statues, 17000 bronzes et de nombreux autres objets furent mis au jour, au prix de fouilles rendues difficiles par les eaux d’infiltration. Le chantier se poursuivit jusqu’en 1907 et la plupart des statues rejoignirent le Musée du Caire.

En dehors d’un certain nombre d’effigies royales de toutes époques, les statues découvertes appartenaient généralement à des prêtres qui officièrent à Karnak entre le Nouvel Empire et la fin de l’époque ptolémaïque. En cela, la « Cachette » est une mine de renseignements sur le clergé et l’évolution des cultes. Des généalogies peuvent être reconstituées à partir de statues appartenant à différentes générations d’une même famille thébaine. Pour l’histoire de l’art, l’apport est tout aussi remarquable, car un grand nombre de types statuaires sont représentés. En outre, de nombreux petits objets de toutes sortes (stèles, plaques d'incrustation, amulettes, coudées votives, etc.) furent trouvés par Legrain lors de ces fouilles.

Paradoxalement, malgré l'intérêt majeur de cette découverte, ce corpus de statues et d'objets divers n'est toujours que partiellement connu.

Malheureusement, le journal de fouilles de Legrain, contenant la liste des découvertes (chacune portant un numéro K), n'a jamais été retrouvé. Bien que des catalogues de statues aient été publiés par Legrain et par d'autres savants, de nombreuses autres, qui se trouvent notamment dans le sous-sol du Musée du Caire, ne sont même pas ne serait-ce que mentionnées dans la littérature égyptologique. Par ailleurs, du fait que l'index du Porter and Moss, 2e éd., quoique très précieux, est maintenant déjà ancien, il s'avère être très difficile aux égyptologues de retrouver rapidement les références bibliographiques relatives aux objets appartenant à ce corpus. Le livre récent sur le travail de G. Legrain à Karnak, publié par M. Azim et G. Réveillac, fournit une excellente mise à jour mais seule une partie des objets est traitée. De plus, une vision globale de la Cachette est difficile à obtenir du fait que certains objets trouvés par Legrain sont maintenant exposés dans des musées provinciaux tout à travers l'Égypte ou dans des musées ou collections étrangers.

C'est pourquoi un projet de base de données sur la Cachette de Karnak a été lancé à l'IFAO en 2006. Les objectifs de ce projet étaient les suivants : créer une base de données scientifique comprenant tous les objets provenant de la Cachette ; établir une documentation photographique concernant cette trouvaille en numérisant les archives des collections existantes et en réalisant des photographies complémentaires ; décrire chaque objet ; founir les données muséographiques, épigraphiques, prosopographiques et la bibliographie complète qui le concernent ; et rendre accessible cette base de données en ligne. Un protocole de coopération a été signé en 2008 entre le Conseil Suprême des Antiquités, représenté par son Secrétaire Général, Dr. Zahi Hawass, et l'IFAO, représenté par sa directrice, Dr. Laure Pantalacci. Un comité scientifique, présidé par le professeur Ali Radwan, a été créé pour superviser les travaux. La coopération entre les deux institutions a permis la publication de cette base de données sur le web.

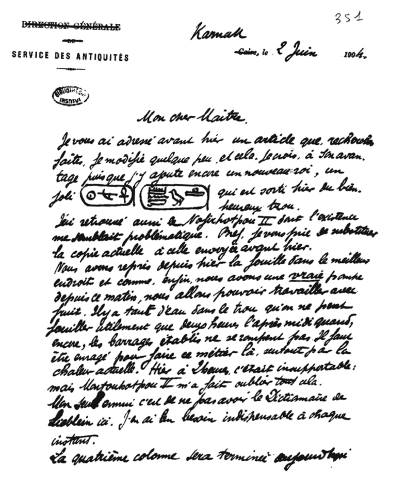

(Lettre de G. Legrain à G. Maspero, 2 juin 1904. Institut de France, Ms 4027, f° 351)

(Page extraite des manuscrits de Legrain conservés au Musée du Caire)

Sources concernant l'histoire de la découverte de Legrain

Les sources utilisées pour reconstituer l'histoire de la découverte de Legrain sont :

- les rapports de fouilles (publiés dans les ASAE, etc.)

- les lettres de G. Legrain : les lettres envoyées par G. Legrain à G. Maspero sont conservées à l'Institut de France (une copie des microfilms a été fournie à Laurent Coulon et Emmanuel Jambon par M. Azim avec l'aimable permission du prof. J. Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

- les photographies prises par G. Legrain (la plupart d'entre elles ont été publiées par M. Azim et G. Réveillac)

- les estampages réalisés par G. Legrain et conservés au Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak (inventaire en cours par Laurent Coulon)

- les registres du Musée du Caire : une collaboration avec le projet Egyptian Museum Database (dirigé par J. Kamrin) nous a permis d'avoir accès aux inventaires du Musée du Caire (Journal d'entrée, Registre temporaire) et d'ajouter de nombreux objets au corpus. Par ailleurs, un certain nombre d'objets conservés dans le sous-sol du Musée du Caire, principalement des fragments ou des statues très abîmées, jusqu'à présent totalement inconnus et ne portant pas de numéro de JE ou de RT, ont été trouvés au sein de l'inventaire du Registre Special de cette section avec la mention "Karnak Cachette". Le travail sur ces objets a été rendu possible par la très efficace collaboration de Mlle Sabbah Abd-el-Raziq, en charge de cette section du musée.

- les manuscrits du Catalogue général de G. Legrain conservés au Musée du Caire. Ce sont les dossiers préparés par G. Legrain, avec des ajouts et des corrections de Ch. Kuentz, en vue de la publication du volume IV du Catalogue général "Statues et statuettes". Environ 240 objets y sont enregistrés et traités pour la publication. De précieuses informations sont données concernant la date de découverte de chaque statue. En janvier 2009, ces papiers ont été photographiés avec l'aimable coopération de Mr. Sayed Hassan.

Toutes ces sources sont maintenant à notre disposition mais il manque toujours un élément essentiel : la liste des objets de la cachette de Karnak établie par G. Legrain lui-même (son "Journal de Fouilles") et mentionnée plusieurs fois dans les vieux rapports et registres.

Documentation photographique

Plus de 8000 photographies ont été enregistrées jusqu'à présent (janvier 2012). Voici les principales institutions qui conservent ces photographies (voir aussi les sources citées par M. Azim et G. Réveillac) :

- le Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak (CFEETK) : de 70 à 80 clichés de statues et de vues générales des fouilles réalisés par G. Legrain sont conservés dans les archives du Centre franco-égyptien.

-

le Brooklyn Museum : Corpus of Late Egyptian Sculpture

Le but du Corpus of Late Egyptian Sculpture, créé en 1950 par B. v. Bothmer, H.-W. Müller et H. De Meulenaere, était de répertorier, de documenter et d'étudier la statuaire royale et privée de la Basse Époque. Chaque objet (= sculpture ou fragment) était numéroté (ex : CLES 1350) et soigneusement décrit et photographié. Les photographies sont maintenant conservées au Brooklyn Museum (le fonds comprenant à la fois les photos prises par B.v. Bothmer et d'anciennes photographies provenant du Musée du Caire ou de sources diverses).

Près de 450 statues de la Cachette de Karnak furent incluses dans le CLES. Grâce à l'aimable coopération du Dr. R. Fazzini, conservateur au Brooklyn Museum, et à la permission du Dr. Wafaa el-Saddik, directrice du Musée égyptien du Caire, une équipe de l'IFAO (L. Coulon et I. Guermeur) fut autorisée à scanner la documentation concernant ces statues. Environ 5000 photos ont ainsi été scannées au Brooklyn Museum en octobre-novembre 2006. Les scans ont été traités par les photographes de l'IFAO, enregistrés et inclus dans la base de données. - IFAO : Durant les 25 dernières années, certains objets provenant de la Cachette ont été photographiés au Musée du Caire par A. Lecler et J.-Fr. Gout en vue de diverses publications (articles, catalogues) et plus de 250 clichés d'objets de la Cachette furent ainsi stockés dans la base de données-Orphéa des archives de l'IFAO. En outre, depuis mai 2008, une vaste opération de documentation a été lancée en coopération avec le Musée égyptien du Caire pour documenter les objets qui n'avaient jusqu'à présent pas encore été proprement photographiés. Plus de 400 objets ont jusqu'à présent été inclus dans les archives de l'IFAO (avec une copie donnée au CSA) en 2008-2010.

- DAIK : Parmi les nombreuses photographies conservées dans la 'Fotothek' de l'Institut allemand au Caire (DAIK), environ 80 représentent des statues provenant de la Cachette de Karnak. Avec l'aimable assistance du Dr. D. Raue, un inventaire de ces photographies a été réalisé par L. Coulon et certaines d'entre elles ont été scannées.

Base de données "Cachette de Karnak", version 1 : l'inventaire de la cachette (depuis novembre 2009)

La première version de la base de données fournit pour chaque objet une description générale (avec dimensions, matériel, datation), une vignette, les différents numéros d'inventaire et une bibliographie (qui n'est pas exhaustive).

Les références bibliographiques sont classées en fonction de la nature des informations qu'elles fournissent (sans jugement sur leur qualité) : 1. Publication complète de l'objet; 2. Publication partielle avec photographies; 3. Publication partielle sans photographie ou transcription hiéroglyphique ni traduction ; 4. Mention avec photographie ou commentaire; 5. Simple mention.

Des remarques complémentaires concernant le numéro K attribué à chaque objet ou d'autres questions ont été ajoutées (cette partie n'est pas traduite dans la version anglaise). Les auteurs espèrent que ce nouvel outil, malgré ses imperfections, sera un instrument utile aux chercheurs travaillant sur les objets trouvés dans la Cachette.

Remarque importante :

Tous les objets portant un "numéro K" donné par Legrain sont inclus dans la base de données, mais quelques-uns d'entre eux ne proviennent pas de la Cachette (H.C. = "Hors Cachette").

Base de données "Cachette de Karnak", version 2 : accès à la documentation photographique (depuis janvier 2012)

La version 2 donne accès à la documentation photographique rassemblée au cours du projet (près de 8000 photographies en janvier 2012). Pour chaque fiche, une galerie de vignettes est placée sous la rubrique "documentation photographique", après la bibliographie. En cliquant sur une vignette, la photo apparaît en pleine page (mais à basse résolution). Dans un premier temps, les photographies mises en ligne concernent les objets du Musée du Caire (issues du CLES ou des campagnes photographiques de 2008-2010).

Une troisième version de la base de données est actuellement en cours de préparation. Elle inclura des informations prosopographiques plus détaillées grâce à une interrogation des inscriptions éditées en XML/TEI (développement par Vincent Razanajao).

Copyrights

La propriété scientifique de la base de données dans son ensemble appartient à l'Institut Français d'Archéologie Orientale et au Conseil Suprême des Antiquités. Dans le cas de photographies prises dans d'autres collections hors d'Égypte, le copyright appartient à l'institution qui possède la collection.

Toute reproduction de photographies est soumise à l'autorisation d'abord du Musée du Caire (egyptianmuseum@hotmail.com) ou du musée ou de l'institution concernés, puis de l'IFAO. Pour tout complément d'information, prière de vous adresser à : cachette@ifao.egnet.net.

Conception de la base de données

La structure de la base de données est bilingue et les données sont enregistrées en deux langues : français et anglais. Les recherches peuvent être menées dans ces deux langages. Les remarques additionelles sont rédigées uniquement en français.

La base de données a été conçue à l'aide du logiciel FileMakerPro ; pour la version accessible en ligne, la base de données open-source PostgreSQL a été utilisée et le langage PHP a été employé au sein d'un framework de publication de base de données développé pour le site web de l'IFAO.

Aide

- Pour la plupart des rubriques de type mots-clés (localisations, matière, période, dynastie, règne, auteurs), contenant un nombre limité de valeurs, vous avez la possibilité de rebondir, c'est-à-dire de cliquer sur une valeur dans une page pour rechercher toutes les références contenant cette valeur.

- Pour la translittération, qui est unicode, utiliser le clavier Translittération IFAO.

- Un cookie contenant uniquement le réglage de langue (français ou anglais) vous permettra de conserver ce réglage lors de votre prochaine visite.

- Les abréviations des périodiques et des séries utilisées dans cette base peuvent être consultées dans ce PDF: Abreviations.pdf.

- Vous devez activer Javascript dans votre navigateur pour utiliser le système de sélection de critères multiples.

Exemples de recherches

La structure de cette base permet de faire des recherches simples, d’après un critère, mais aussi « croisées » sur deux ou plusieurs champs, p.ex. :

- Ns-mnw (propriétaire de la statue (ou père du propriétaire) nommé "Ns-mnw")

- K 602

- Caire JE 37000

- Objets en calcaire du Nouvel Empire

Comment citer cette base?

Chaque objet est référencé par un identifiant unique, le numéro CK. Veuillez l'employer pour citer un objet de cette base (et non le numéro K), de la manière suivante (exemple CK = 123):

/Base de données Cachette de Karnak/123 ou /B-CK/123

L'URL de chaque objet est rappelé en bas de chaque page. Dans ce cas, ce sera:

http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/?id=123

Les photographies peuvent être citées par leur numéro IFAO, qui est mentionné dans la légende (ex : IFAO NU_2006_6953).

Contacts

- Auteurs : Laurent COULON (Université de Lyon-CNRS / HISOMA - UMR 5189) laurent.coulon AT mom.fr / Emmanuel JAMBON (Collège de France, Paris), nesheny AT yahoo.fr

- Responsabilité informatique : Christian Gaubert (service informatique de l’IFAO) cgaubert AT ifao.egnet.net

Nous serions reconnaissants aux utilisateurs pour tout commentaire et remarque qui permettrait d'améliorer et de compléter cette base de données.

Remerciements et crédits

Laurent Coulon et Emmanuel Jambon souhaitent remercier pour leurs encouragements, leur soutien et leur collaboration :

- Son excellence Dr. Zahi Hawass, Vice-ministre de la Culture, Secrétaire général du Conseil Suprême des Antiquités de l'Égypte.

- La directrice de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, Prof. Laure Pantalacci.

- Les membres du Comité scientifique du projet Cachette de Karnak : Prof. Dr. Aly Radwan (président), M. Sabry Abdel Aziz, Dr. Wafa' el-Saddik, Dr. Gihane Zaki, Prof. L. Pantalacci, Mlle Sabah Abdel Razzik, M. Hisham el-Leithy, Mlle Safa' Abdel Moneim.

- La directrice du Musée égyptien du Caire, Dr. Wafa' el-Saddik, et tous les conservateurs et employés du musée.

- Dr. Richard Fazzini et Mary McKercher au Brooklyn Museum.

- Les directeurs du Centre Franco-égyptien à Karnak : Prof. Dr. Aly Radwan, M. Mansour Boreik, M. E. Laroze, Dr. Chr. Thiers, Prof. D. Valbelle, et M. Ibrahim Soliman, directeur du temple de Karnak.

- Dr. J. Kamrin, directrice du projet "Egyptian Museum Database".

- Prof. J. Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

- Dr. Ivan Guermeur (Univ. Tübingen)

- Dr. D. Raue (DAIK).

- et de nombreux collègues : Dr. Dorothy Arnold, Dr. Sobhy Ashour, M. Michel Azim, Dr. Helmut Brandl, Prof. Herman De Meulenaere, Dr. Luc Gabolde, Dr. Marc Gabolde, Dr. Marsha Hill, Dr. Karl Jansen-Winkeln, Dr. David Klotz, M. John MacDonald, Dr. Olivier Perdu, Dr. Elsa Rickal, Mme Cynthia Sheikholeslami, Dr. Hassan Selim, Dr. Hourig Sourouzian, Mme May Trad.

Direction du projet

Laurent Coulon (Université de Lyon - CNRS, Hisoma, UMR 5189)

Auteurs

Laurent Coulon, Emmanuel Jambon

Collaboration scientifique

Frédéric Payraudeau (IFAO)

Sabbah Abd el-Raziq (Musée du Caire)

Nicolas Sartori (Univ. Bâle)

Campbell Price (Univ. Liverpool).

Conception du site web

Christian Gaubert, avec la collaboration de Mohamed Ashour (IFAO)

Documentation photographique

Alain Lecler, Ihab Mohamed, Mohamed Ibrahim et Gaël Pollin (IFAO)

Relations avec le CSA

Rémi Desdames, Rose Milek (IFAO)

Archives de l’IFAO

Nadine Cherpion, Gonzague Halfants et Nevine Kamal (IFAO)